LMT #138: Takaparawhau/Bastion Point, Auckland, Nova Zelândia – Toby Boraman

Toby Boraman

Pesquisador associado do Stout Research Centre, Universidade Victoria de Wellington, Nova Zelândia

Durante a onda de greves das décadas de 1960 e 1970, os chamados black bans (bloqueios negros) — em uma linguagem infeliz para os padrões atuais — foram uma forma frequente de paralisação. Eles consistiam em trabalhadores que se recusavam a realizar certos tipos de trabalho por diferentes motivos. Por exemplo, na Nova Zelândia (Aotearoa, no idioma Māori), durante os anos 1970, sindicatos impediram o comércio com o Chile (em protesto contra a ditadura de Pinochet) e com a França (em protesto contra os testes nucleares franceses no Pacífico Sul).

Os green bans (bloqueios verdes) foram um avanço inovador em relação aos black bans. Tratavam-se de paralisações políticas de cunho ecológico, iniciadas em 1970 por sindicatos de trabalhadores da construção civil na Austrália. A Federação dos Trabalhadores da Construção (Builders’ Labourers’ Federation) impôs green bans em terras em disputa, habitats naturais, edifícios e bairros operários ameaçados por empreendimentos imobiliários. Eles só o faziam após um pedido de algum grupo comunitário. Uma vez estabelecido o green ban, os trabalhadores da construção se recusavam a atuar no local. Assim, os green bans eram ao mesmo tempo uma forma de controle dos trabalhadores e de proteção ambiental. Seu sucesso notável em impedir projetos de construção caros levou à repressão. No entanto, muitos desses bans ainda são respeitados — por exemplo, eles salvaram diversos bairros históricos de Sydney.

Os green bans foram celebrados por muitos como exemplos de como os sindicatos podem realizar ações diretas bem-sucedidas em apoio a causas ambientais nesta era de mudanças climáticas, além de contestar a visão de que o movimento operário é incompatível com o ambientalismo. Embora os green bans australianos tenham ganhado certo reconhecimento internacional, os da Nova Zelândia ainda são quase desconhecidos fora do país. Em Aotearoa, os green bans também foram inovadores: tratavam-se de adaptações indígenas da prática australiana. Eles foram aplicados em apoio às reivindicações Māori por terras e áreas de pesca das quais haviam sido expulsos no final da década de 1970.

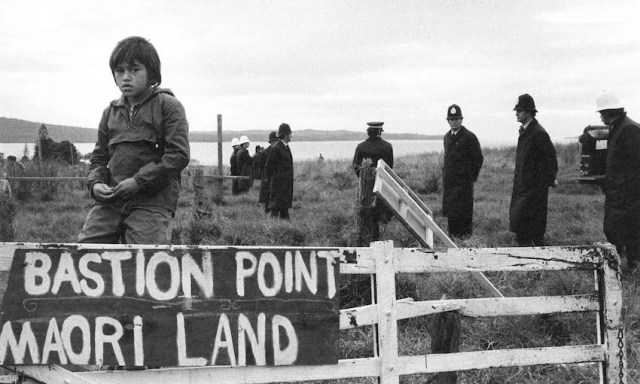

O green ban mais significativo na Nova Zelândia ocorreu em Takaparawhau/Bastion Point, Auckland, entre 1977 e 1978.

A área costeira de Takaparawhau foi o palco de um protesto Māori decisivo contra a privação de suas terras, e o green ban imposto em apoio à ocupação do local representou a mais importante paralisação de trabalhadores em solidariedade aos Māori na história do país. Foi também, talvez, um exemplo global da importância do apoio prático de sindicatos às lutas indígenas por direitos sobre a terra.

Um governo nacional agressivo, liderado pelo autoritário primeiro-ministro Robert Muldoon, decidiu transformar Takaparawhau, então uma vasta área gramada de propriedade estatal situada no alto de uma encosta, em um loteamento de luxo para moradias privadas. O terreno era valioso, com vista para o mar e próximo a algumas das residências mais ricas de Auckland. O povo indígena Ngāti Whātua e seus apoiadores então ocuparam, ou “repossuiram”, a terra, e os sindicatos impuseram um green ban em apoio.

Na década de 1840, os Ngāti Whātua haviam doado grande parte de suas terras em Auckland ao governador britânico. Eles mantiveram o território de Ōrākei (que incluía Takaparawhau) para que pudessem continuar vivendo em suas terras tradicionais. No entanto, apesar de uma decisão judicial de 1869 afirmar que o terreno de Ōrākei, com 700 acres, era inalienável, ao longo dos anos o governo colonial acabou comprando ou tomando compulsoriamente quase toda essa terra até 1951.

Em 1951, o governo expulsou de forma humilhante os Ngāti Whātua Ōrākei da pequena porção de terra que ainda lhes restava e incendiou tanto a casa de reunião comunitária quanto as residências particulares, reduzindo-as a cinzas. Joe Hawke, uma das lideranças do Grupo de Ação do Comitê Māori de Ōrākei (Ōrākei Māori Committee Action Group – ŌMCAG), que organizou a ocupação, foi expulso ainda criança junto com sua família, após a destruição de sua casa.

Em 1977, Hawke escreveu sobre Ōrākei:

restava agora apenas um quarto de acre — o urupā, ou cemitério… Hoje, em Bastion Point, os Ngāti Whātua lutam contra a divisão, pelo governo, do que é legitimamente a sua terra… Nosso povo não aceitará mais a desonra e a humilhação. Bastion Point representa a luta dos Ngāti Whātua pela devolução de seu mana [prestígio ou autoridade], honra e terra ancestral.

O green ban foi imposto antes que a ocupação passasse a impedir a chegada dos tratores ao local. Isso aconteceu após o ŌMCAG solicitar ao Conselho de Sindicatos de Auckland (Auckland Trades Council – ATC) que proibisse qualquer trabalho no terreno. O então presidente interino do ATC, Dave Clarke (do povo Te Paatu e membro do Sindicato dos Trabalhadores Marítimos), concordou com o pedido, e o green ban foi posteriormente confirmado pela Executiva completa do ATC após o retorno das férias de verão. O ATC era o órgão coordenador regional de Auckland para os sindicatos do setor privado filiados à Federação de Trabalhadores da Nova Zelândia.

Representantes do ŌMCAG então contataram com urgência os locais de trabalho que seriam responsáveis por iniciar as obras no terreno, a fim de por em prática o green ban. Foram organizadas assembleias sindicais com esses trabalhadores, incluindo fornecedores de brita e caminhoneiros, e eles votaram unanimemente a favor do ban, além da contribuição financeira para a ocupação. Os sindicatos contatados, entre eles os dos operários da construção civil e os dos motoristas, contavam com muitos membros Māori. Consequentemente, nenhuma obra foi iniciada em Takaparawhau, incluindo trabalhos de terraplanagem e infraestrutura, como a construção de estradas, por exemplo.

Em 5 de janeiro de 1977, a ocupação começou. Foi montada uma grande “cidade de barracas” (sem eletricidade ou água) para ocupar a terra. Milhares de apoiadores visitaram o local. Hortas foram plantadas, construções erguidas, e uma grande marae (casa de reunião comunitária) foi construída. Parte dos materiais de construção foi fornecida por sindicalistas. Muitos sindicalistas participaram diretamente, ou apoiaram, a ocupação.

Quatro meses após o início da ocupação, o governo ameaçou expulsar os ocupantes. Considerava os manifestantes como “invasores” e as barracas como uma “favela”. Apesar da ocupação estar desrespeitando a lei de invasão de propriedade (trespass law), o governo “teve que recuar por causa do amplo apoio popular à nossa causa”, segundo o ŌMCAG.

O comitê continuou enviando seus representantes às reuniões sindicais para obter apoio e reforçar o green ban. Após esses encontros, professores, estivadores/portuários, marítimos, ferroviários, operários da construção civil, enfermeiros, trabalhadores dos frigoríficos, entre outros, doaram dinheiro. Trabalhadores de uma cervejaria passaram a destinar semanalmente uma parte de seus salários à ocupação. No entanto, Syd Keepa, membro do sindicato dos caminhoneiros, lembra que alguns dirigentes sindicais apresentaram o green ban aos trabalhadores como uma ação contra os esforços do primeiro-ministro Muldoon, uma figura profundamente polarizadora, de “construir casas para gente rica naquele local”, a fim de contornar alguns membros do sindicato que estavam “um pouco incertos” quanto aos direitos dos Māori.

Em abril de 1978, foi concedida uma liminar para impedir que os manifestantes “invadissem, utilizassem ou ocupassem a terra” em Takaparawhau. O ŌMCAG, em um “apelo especial aos trabalhadores”, pediu que estes “defendessem Bastion Point” e “demonstrassem solidariedade de classe conosco em nossa luta… Uma agressão contra um é uma agressão contra todos!” O ATC convocou um grande piquete sindical caso uma tentativa de despejo fosse realizada. Segundo Syd Jackson, membro da Executiva do ATC e importante liderança do movimento pela soberania Māori, vários trabalhadores entraram em greve para se dirigirem rapidamente para a ocupação em solidariedade, quando surgiram ameaças de despejo.

Apesar desses chamados, em 25 de maio de 1978 o Estado desalojou à força os ocupantes e prendeu 222 pessoas. Centenas de apoiadores, incluindo sindicalistas, não conseguiram chegar a Takaparawhau, pois a polícia havia bloqueado todas as estradas da região. A ocupação durou 17 meses. Funcionários do governo, membros de um sindicato conservador do setor público que não fazia parte do ATC, furaram o green ban ao demolir as construções. O despejo de 1951 havia se repetido, apesar da resistência massiva e não violenta.

Para o ŌMCAG, o governo havia retirado sua “máscara de democracia” e revelado sua “verdadeira face de violência estatal, ao usar 600 policiais, além de membros do Exército, da Marinha e da Força Aérea… Bastion Point seria loteado para uma elite rica. “O espírito dos povos Māori e Pākehā [europeus /brancos] diante da força massiva do Estado foi formidável”. Muitos sindicalistas estavam entre os presos. As duzentas prisões representaram uma das maiores detenções em massa de manifestantes na história do país.

Sindicatos, tanto local quanto globalmente, geralmente negligenciaram as questões indígenas. O green ban em Takaparawhau foi um exemplo de aliança prática bem-sucedida entre povos indígenas e sindicatos, além de ter sido uma ação ambiental. Sua aparente derrota, devido à repressão estatal, acabou se transformando em vitória quando, após uma audiência no Tribunal de Waitangi em 1987, o governo finalmente devolveu a maior parte de Takaparawhau ao Ngāti Whātua (o terreno havia permanecido sem construções, e o green ban continuou em vigor após o despejo). Hoje, grande parte dessa terra é uma reserva pública, a Reserva Takaparawhau, “para o benefício de todos” e é gerida conjuntamente pelo Ngāti Whātua Ōrākei e pela Câmara Municipal de Auckland.

Hoje, a ocupação é celebrada como um marco histórico. Ela representou um ponto de virada em um importante renascimento Māori. Na década de 1970, os Māori já haviam perdido cerca de 95% de suas terras desde o início da colonização, por meio de guerras, confisco e compras forçadas. Takaparawhau foi uma das primeiras (embora pequenas) porções de terra a serem devolvidas aos Māori no contexto do esforço do Estado para reparar essas injustiças, que começou em meados da década de 1980 com o Tribunal de Waitangi. A ocupação abriu os olhos de muitos neozelandeses Pākehā para a natureza sistêmica e contínua da expropriação de terras e do racismo.

O green ban também foi um ponto alto da ação direta dos trabalhadores em apoio aos direitos de terra dos Māori. Os Māori (inclusive os que integravam o ŌMCAG) estavam concentrados predominantemente na classe trabalhadora de operários manuais, e frequentemente desempenhavam um papel central em muitos sindicatos considerados “militantes” e em greves. As conexões mútuas e tradições de solidariedade com outros sindicalistas, desenvolvidas ao longo da década de 1970, o período com mais greves e protestos da história do país, lançaram as bases para o green ban. Vários outros green bans também foram impostos sobre áreas tradicionais de pesca e terras alienadas na década de 1970. Mas, após as derrotas progressivas dos sindicatos e seu esvaziamento, nas décadas de 1980 e 1990, pela desindustrialização e pelo neoliberalismo, os green bans não voltaram a ser aplicados, até onde se sabe.

Takaparawhau hoje. A reserva Takaparawhau é o parque na parte inferior central da foto. Fonte: https://bastionpointprotest.weebly.com/impact-on-new-zeland.html

Tradução: Larissa Farias

Para saber mais:

- Meredith Burgmann and Verity Burgmann, Green bans, Red union: Environmental activism and the New South Wales Builders’ Labourers’ Federation (1998)

- Rocking the Foundations (1985 documentary about the NSW BLF). Link: https://youtu.be/2FcQomXcpGk?si=bf4a2QZpS0IrSgI_

- Sharon Hawke, ed. Takaparawhau: The People’s Story (1988)

- Bastion Point: The Untold Story (1999 documentary)

- Cybele Locke, Comrade: Bill Andersen, A Communist Working-Class Life (2022)

Crédito da imagem de capa: Takaparawhau, Auckland, 1978. Photo credit: Robin Morrison Estate, Auckland Museum, Tāmaki Paenga Hira.

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Mensalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.