Lucas Pedretti

Doutorando em sociologia no IESP/UERJ

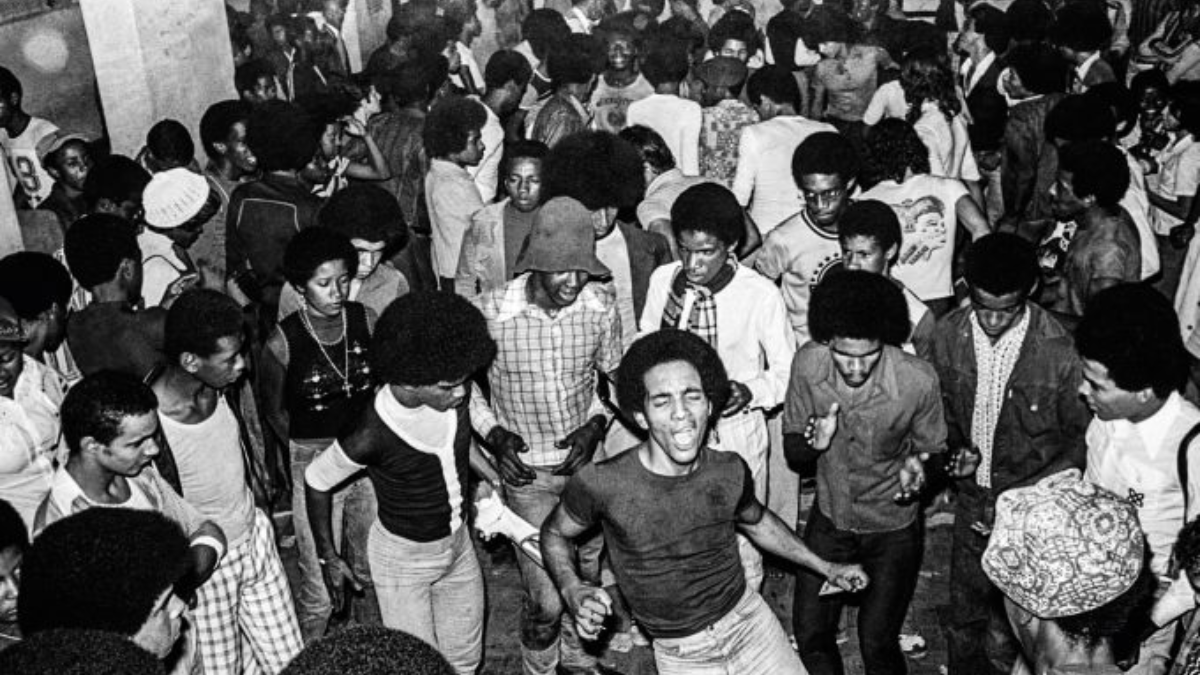

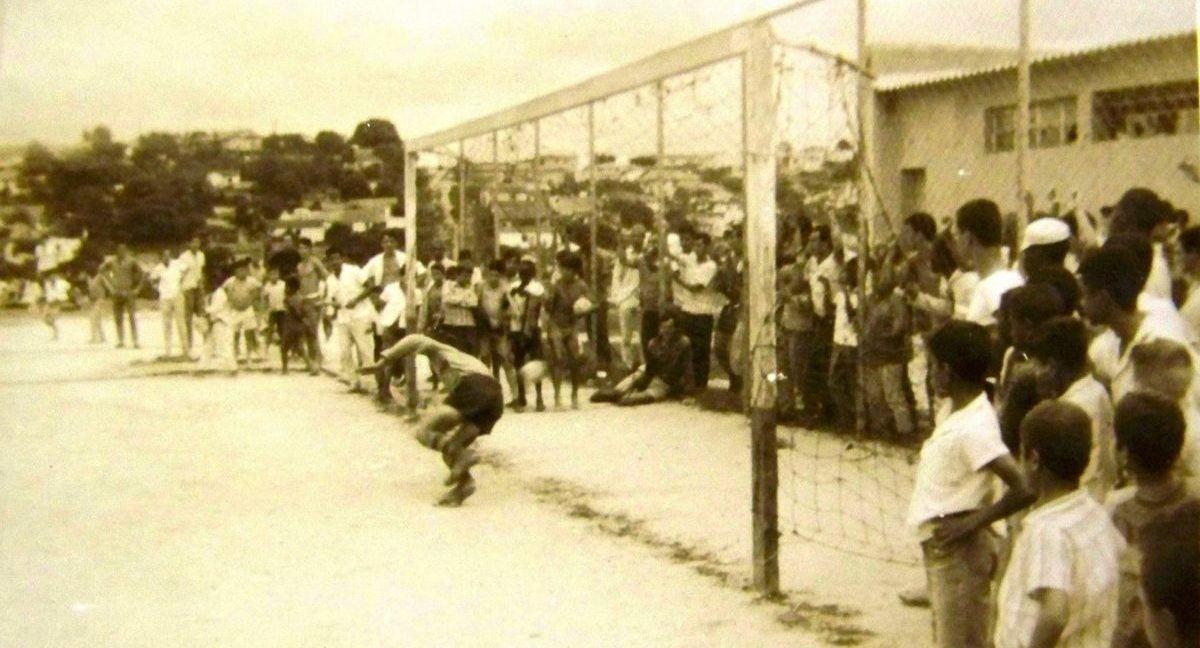

No início da década de 1970, o Clube Renascença, localizado no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, recebia aos domingos a Noite do Shaft, festa que reunia centenas de jovens trabalhadores(as) negros(as) a cada edição. Nas caixas de som, o mais moderno da música soul estadunidense. Nas paredes, slides com cenas de filmes relacionados à questão racial e mensagens que incentivavam os frequentadores a tomarem consciência sobre sua identidade negra e sobre os problemas do racismo na sociedade brasileira.

O Renascença surgiu em 1951 como um local voltado para uma classe média negra que, a despeito de sua condição econômica, vivenciava a segregação em espaços recreativos da cidade. Ao longo dos anos 1960, esse projeto começou a ser objeto de tensões, especialmente a partir da realização de rodas de samba no local, atividade vista de forma negativa pelos sócios-fundadores. Em 1970, Asfilófio Filho, um jovem engenheiro negro conhecido como Dom Filó, se tornou diretor cultural do clube. Buscando estimular novos debates sobre a identidade negra, começou a promover a Noite do Shaft, nome em homenagem a um filme do gênero blaxploitation, movimento cinematográfico protagonizado por atores e diretores negros nos EUA.

Mas a Noite do Shaft era apenas um dos vários bailes que ocorriam nos finais de semana em diferentes localidades. Festas similares aconteciam tanto nos subúrbios das zonas norte e oeste da cidade, quanto na Baixada Fluminense, locais de moradia das classes trabalhadoras. Esse fenômeno sociocultural foi fundamental para disparar debates sobre a questão racial. Dentre todos os bailes, era o do Renascença que dava maior centralidade a essa dimensão.

Não são poucos os militantes que atuaram na reconstrução do movimento negro naquele momento e que narram como os bailes foram espaços importantes para o desenvolvimento de uma consciência acerca do racismo e da questão racial. Certamente não foram todos/as os/as trabalhadores/as que frequentavam os bailes que aderiram às organizações do movimento negro. Ainda assim, a linguagem, vestuário e expressão corporal daqueles jovens produziam uma profunda transformação no cenário cultural da cidade. O Renascença era o epicentro dessa mudança.

A ditadura militar havia aprofundando ainda mais a segregação social e racial no Rio de Janeiro, após um processo de remoções forçadas de favelas que atingiu milhares de famílias entre 1968 e 1973. Era um momento de repressão e censura a quaisquer manifestações políticas, em que o regime impunha o mito da democracia racial – ou seja, a ideia de que no Brasil não existiria o racismo – como importante pilar ideológico. Nesse contexto, fazer um penteado Black Power e se deslocar entre os bairros da cidade, mesmo que apenas para se divertir, eram gestos ousados, que colocavam em xeque uma série de valores e regras sociais.

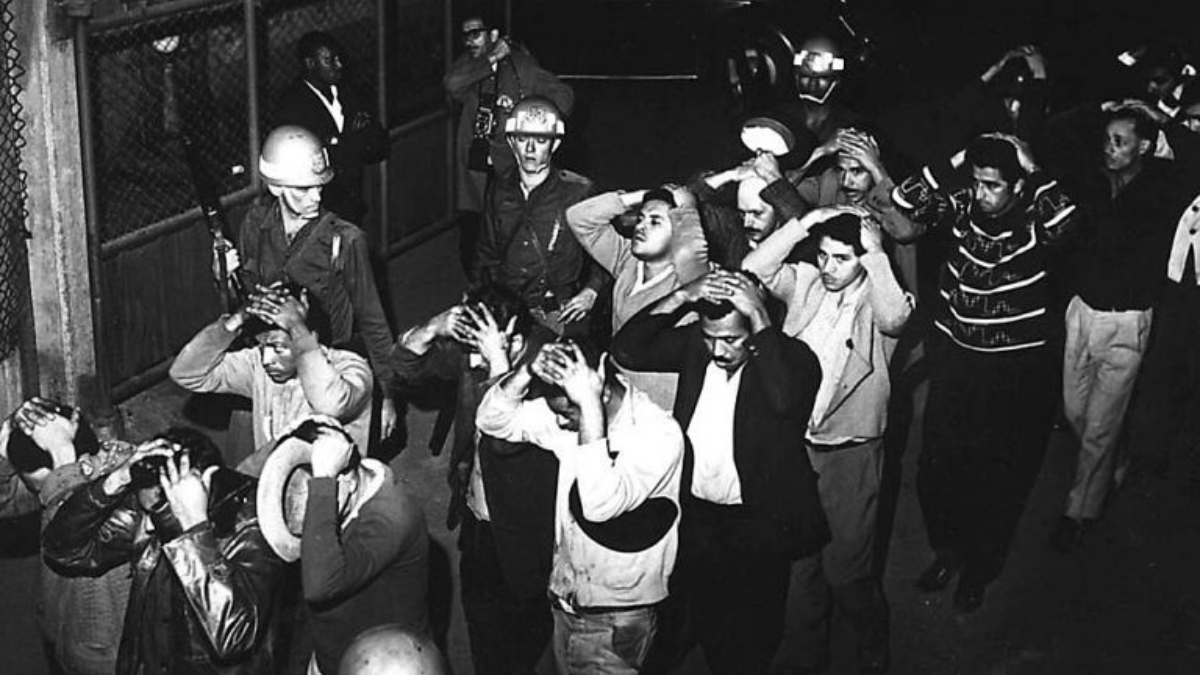

Não à toa a ditadura logo passou a enxergar os bailes como uma ameaça, como é possível ver atualmente na extensa documentação produzida por órgãos do aparato repressivo. Foi nesse contexto, por exemplo, que Dom Filó chegou a ser preso e levado para o DOI-CODI. Mas, também eram comuns os relatos de jovens negros que, a caminho dos bailes ou voltando para casa após as festas, independentemente de quaisquer manifestações políticas explícitas, eram alvos de “duras” da polícia. As abordagens eram especialmente violentas quando os “suspeitos” tinham uma postura de afirmação e celebração da sua identidade negra – como, por exemplo, o penteado Black Power. Alguns chegavam a ser presos, acusados de “vadiagem”, expediente utilizado com frequência pela polícia para cercear os direitos de trabalhadores negros moradores das favelas, periferias e subúrbios. Para além das polícias civil e militar, grupos de extermínio da época, como a Invernada de Olaria e o Mão Branca, também faziam parte da sua experiência de circulação pela cidade.

Para a ditadura e os setores conservadores, o grande medo era a possibilidade de surgir um movimento político negro a partir dos bailes. Mas também setores da esquerda, ou mesmo parcelas do movimento negro organizado, viam as festas de maneira crítica. Para eles, os bailes eram um mero produto da indústria cultural, o que comprovaria a suposta “alienação” dos seus adeptos.

Em fins dos anos 1970, o fenômeno dos bailes perdeu força, mas deixou seu legado para a juventude negra das classes trabalhadores do Rio de Janeiro. A partir de sua influência, desenvolveram-se várias manifestações culturais que se tornaram fundamentais para o lazer e a sociabilidade das gerações seguintes, como o hip hop e, especialmente, o chamado funk carioca. O Renascença também mudou, mas sem perder a marca de um espaço de celebração e homenagem à cultura negra em suas várias dimensões. Desde 2005, por exemplo, o músico Moacyr Luz comanda ali uma das rodas de samba mais famosas da cidade, não por acaso denominada de “Samba do Trabalhador”. Em uma experiência histórica como a do Brasil, na qual raça e classe são elementos profundamente imbricados, o clube que melhor sintetiza a força do movimento black dos anos 1970 se constitui, de maneira inequívoca, como importante espaço de memória da classe trabalhadora brasileira.

Acervo CULTNE.

Para saber mais:

- ALBERTO, Paulina. Quando o Rio era Black: Soul Music no Brasil dos anos 70. História: Questões & Debates, v. 63, n. 2, 2015.

- ESSINGER, Silvio. Batidão: uma história do funk. Rio de Janeiro & São Paulo: Record, 2005.

- GIACOMINI, Sônia. A alma da festa: família, etnicidade e projetos num clube social da Zona Norte do Rio de Janeiro, o Renascença Clube. Belo Horizonte e Rio de Janeiro: UFMG e IUPERJ, 2006.

- PEDRETTI, Lucas. Bailes soul, ditadura e violência nos subúrbios cariocas na década de 1970. Dissertação (mestrado) do Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio, 2018.

- Portal CULTNE – Acervo Digital de Cultura Negra: http://www.cultne.com.br

Créditos da imagem de capa: Ao longo dos anos 1970, os bailes black foram uma das principais diversões de trabalhadores(as) jovens negros(as) nos bairros populares do Rio de Janeiro. Créditos: CPdoc Jornal do Brasil, fotógrafo: Almir Veiga.

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.