Sidney Lobato

Professor da Universidade Federal do Amapá

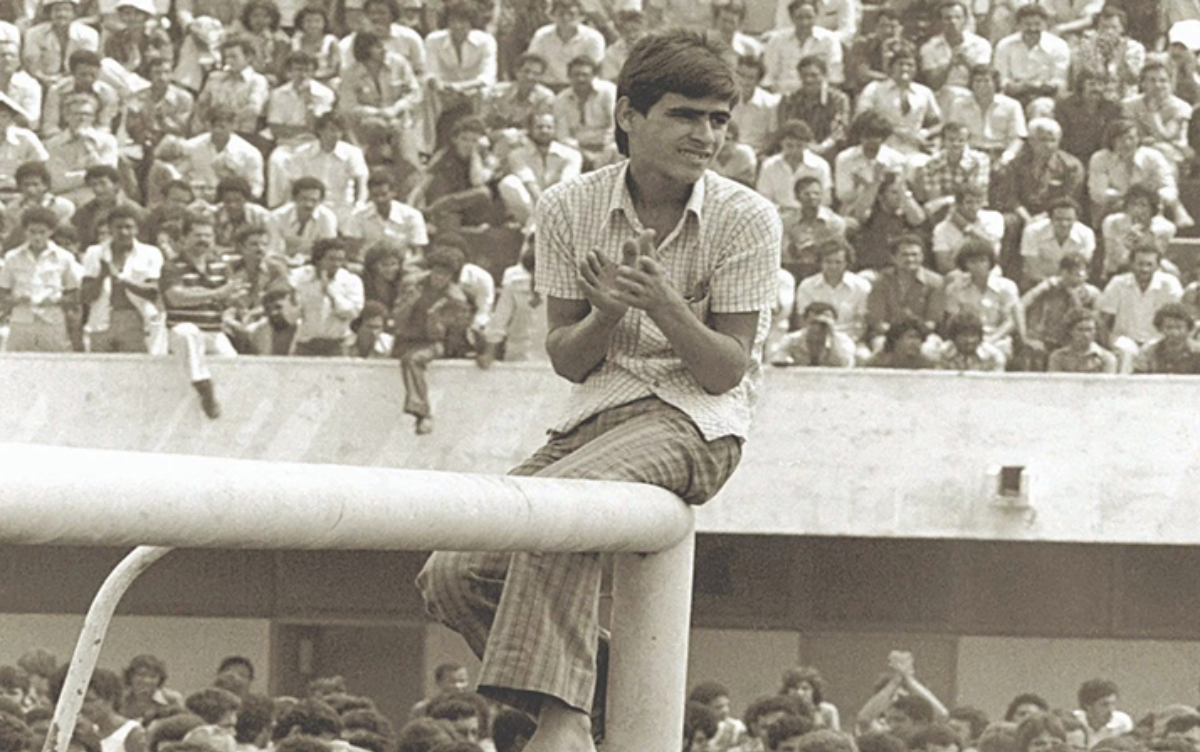

Inaugurada como vila em 1758, Macapá foi edificada entre dois cursos d’água: o Igarapé das Mulheres e o Igarapé da Fortaleza. Este último recebeu tal nome porque na sua entrada foi construída (1764-1782) a maior fortificação portuguesa das Américas, a Fortaleza de São José, cuja função era guardar para Portugal a foz do rio Amazonas. No Relatório do Conselheiro J. M. de Oliveira Figueiredo, escrito em 1854, lê-se que na margem leste deste igarapé “se permitiu a edificação das casas que formam o renque [ou fileira] que no desenho se vê, com a condição porém de serem demolidas no primeiro aviso, visto ser aquele lugar pertencente à esplanada da praça.” Nesse aglomerado de palafitas moravam famílias de baixa renda que aí conviviam com um intenso comércio.

Ao longo de dois séculos, as embarcações (ubás, gaiolas, lanchas, etc.) que vinham a Macapá pararam na Doca da Fortaleza, que se tornou um grande mercado a céu aberto. O movimento de barcos era frequente. Eles levavam e traziam pessoas, mercadorias, notícias, entre outros. Em 1955, por exemplo, 4.704 barcos aportaram neste lugar, conforme dados oficiais. Isto representava uma média de aproximadamente 78 embarcações por semana.

Muitos destes barcos pertenciam a regatões que mercadejavam entre Macapá, Belém, ilhas da foz do Amazonas e interiores do Pará e do Amapá. Estes mascates fluviais desempenhavam um papel fundamental no abastecimento da cidade de Macapá, que em 1944 se tornou a capital do recém-criado Território Federal do Amapá (1943). Somente as embarcações com carga inferior a 10 mil quilos conseguiam atracar nesta Doca, pois seu canal navegável era raso. E, ainda que respeitasse tal limite, o marítimo deveria esperar a maré alta, pois, caso contrário, poderia ficar encalhado. Deste modo, o “pinga-pinga” do comércio de regateio era responsável por boa parte dos víveres consumidos pelos moradores de Macapá.

O dinâmico comércio da Doca oferecia várias oportunidades de trabalho. Um diversificado espectro de trabalhadores informais se movimentava entre embarcações, palafitas, xerimbabos (animais de criação) e transeuntes (funcionários públicos, operários do governo e da mineradora Icomi, comerciantes, entre outros).

O movimento começava muito cedo. No início dos anos 1950, por exemplo, Amiraldo Bezerra, um dos sacoleiros que trabalhavam na Doca, levantava ainda sonolento, ia tomar banho e fazer o desjejum para, em seguida, lançar-se “na busca ansiosa pela sobrevivência”.

A Doca, além de um espaço de comércio e moradia, era um importante centro de divertimentos populares. Nela, a boemia concentrava-se e ganhava força, pois, chegada a escuridão, suas vielas e pequenas pontes eram tomadas pelos notívagos, que aí buscavam seus pequenos bares para rápidos aperitivos ou demoradas farras. Botequins e lupanares atraíam homens de toda a cidade, e também de fora dela. Na década de 1950, quando surgiam os primeiros sindicatos amapaenses, os momentos de lazer vividos neste lugar ajudavam a reforçar a camaradagem entre os trabalhadores.

Percebida pela classe dirigente local como espaço gerador de crimes e fonte de degradação humana, a Doca era objeto de frequente policiamento. Igualmente era vista como algo feio que, lamentavelmente, ficava na frente de Macapá. Seu apagamento da cartografia urbana deu-se em nome do ideal de uma cidade socialmente higienizada. Após o golpe militar de 1964, o governo territorial investiu no desaparecimento deste lugar. Depois do grande incêndio da noite do dia 28 de novembro de 1967 – que destruiu muitas das palafitas aí existentes e que, para alguns moradores, teria sido causado por agentes do governo territorial –, os desabrigados foram transferidos para outros bairros. O Igarapé da Fortaleza foi então transformado num canal com leito concretado e com margens aterradas. Mas, a Doca sobrevive ainda hoje na memória e na história dos trabalhadores macapaenses.

Para saber mais:

- BEZERRA, Amiraldo. A margem esquerda do Amazonas. Fortaleza: Premius, 2008.

- COSTA, Paulo Marcelo Cambraia da. Na ilharga da Fortaleza, logo ali na beira, lá tem o regatão: os significados dos regatões na vida do Amapá – 1945 a 1970. Belém: Açaí, 2008.

- LOBATO, Sidney. A cidade dos trabalhadores: insegurança estrutural e táticas de sobrevivência em Macapá (1944-1964). Belém: Paka-Tatu, 2019.

- PAZ, Adalberto. Os mineiros da floresta: modernização, sociabilidade e a formação do caboclo-operário no início da mineração industrial amazônica. Belém: Paka-Tatu, 2014.

Crédito da imagem de capa: Doca da Fortaleza em 1965. Fotógrafo desconhecido. Arquivo Pessoal de Edgar Rodrigues de Paula.

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.