Lincoln Secco

Professor do Departamento de História USP

A história recente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, a partir da emergência do chamado novo sindicalismo, se confunde com a Quadra dos Bancários, espaço fundamental de mobilizações e celebrações não apenas da categoria, mas dos trabalhadores e trabalhadoras de uma maneira geral.

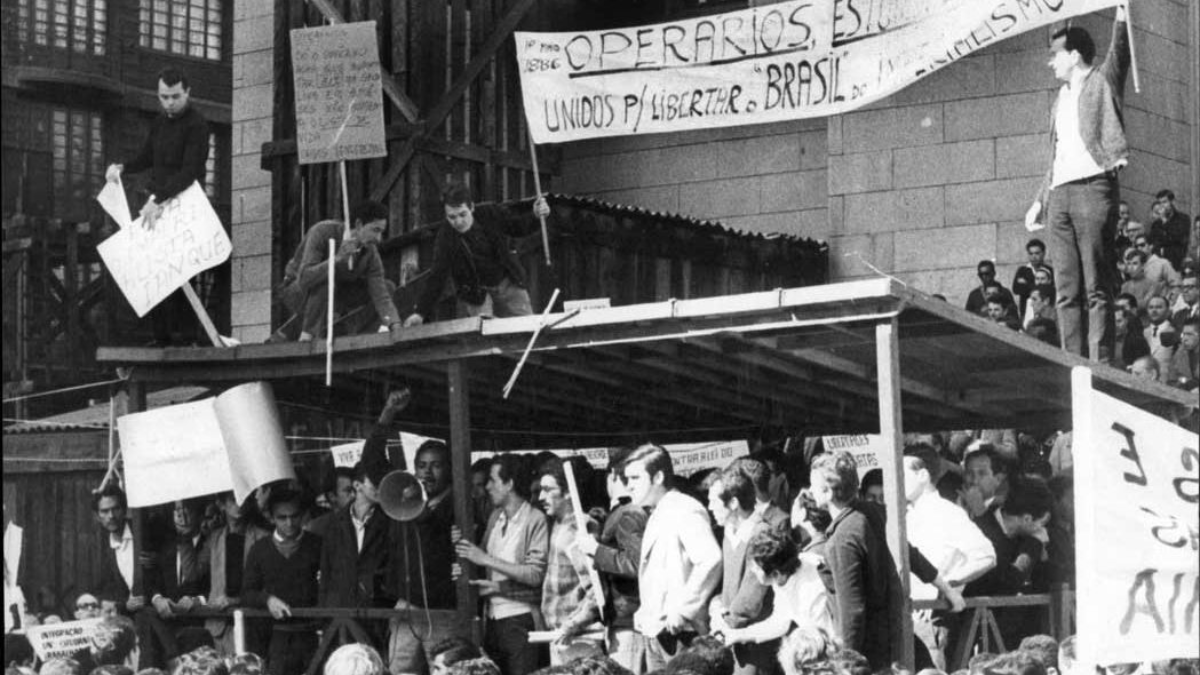

A ampliação do patrimônio do sindicato foi decorrência do novo ciclo de greves bancárias aberto em 1979 e que teve seu auge na greve nacional de 1985. Augusto de Campos, que presidiu o sindicato após a vitória da oposição sindical dos bancários em 1979, contava que, para organizar as greves, os bancários se reuniam no pátio do Colégio São Bento. No entanto, devido aos confrontos com a polícia os monges não quiseram mais alugar o espaço. A Casa de Portugal, localizada no bairro da Liberdade, foi a outra opção. Mas o espaço ficou apertado para as assembleias e, em 1980, o sindicato decidiu comprar um terreno na Rua Tabatinguera. Foi ali que se construiu a Quadra.

Desde logo, a Quadra dos Bancários tornou-se um dos espaços mais importantes da vida sindical e política da cidade de São Paulo. Em 11 de abril de 1983, por exemplo, ela foi palco da comemoração dos 60 anos do sindicato. Naquele dia 2.500 pessoas assistiram ao histórico debate entre Lula, Luiz Carlos Prestes e Teotônio Vilela, que naquele momento representavam vias distintas na luta contra a ditadura. A Quadra também era o espaço de eventos esportivos e festivos da categoria. As assembleias de funcionários de diferentes bancos eram feitas na Praça da Sé, na Casa de Portugal e na Quadra, como aconteceu na greve nacional de 1985 e nas campanhas salariais daquela década.

Sua posição geográfica carrega as marcas da formação de São Paulo. Afinal, o Sindicato dos Bancários sempre teve suas sedes dentro ou nas proximidades do Triângulo histórico formado pelas ruas Direita, São Bento e XV de Novembro, no centro da cidade. A Quadra se situa entre a Capela de Santa Luzia e a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. E fica próxima à Praça Clóvis e à própria Catedral da Sé, palco de reuniões e conflitos sociais ao longo do século XX. Além disso, a localização das sedes do sindicato (no edifício Martinelli, na Rua São Bento); da Contraf – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (na Rua Libero Badaró); e da própria Quadra refletiram a concentração bancária paulistana, antes da expansão da praça financeira para a Cidade Nova, além do Anhangabaú; e, posteriormente, para as Avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini.

Ao longo dos anos 1980, o sindicato teve maior capacidade de quebrar a rotina do trabalho e introduzir um caráter lúdico no seu cotidiano. A Quadra era assim, um local tanto das assembleias, quanto de sociabilidade e confraternizações da categoria bancária. A partir dos anos 1990, a Quadra também passou a ser utilizada pelo Sindicato como espaço para a devolução da contribuição assistencial. De espaço da greve, do conflito e da sociabilização dos trabalhadores/as, a Quadra também se tornou uma repartição burocrática onde bancários não sindicalizados uma vez por ano enfrentavam uma fila para abonar a contribuição assistencial.

Mudanças no setor bancário, no perfil da categoria e uma nova conjuntura sindical modificaram, ao longo dos anos 1990, o sentido político da Quadra. A categoria bancária perdeu metade dos seus membros em função da terceirização e da automação. O Internet banking e os caixas eletrônicos se disseminaram. Houve diminuição das greves e, especialmente, de sua dimensão festiva.

Paralelamente, no mesmo período, houve o crescimento institucional do Partido dos Trabalhadores (PT) e a Quadra passou a ser um lugar simbólico para os petistas da cidade e do estado de São Paulo. Seminários, comícios fechados, encontros e festas de aniversário do partido passaram a ser feitos ali. Até encontros nacionais do PT se realizaram na Quadra dos Bancários. Em abril de 2006, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do XIII Encontro Nacional do partido. Na ocasião, discursou durante cerca de 1 hora e 10 minutos para quase 2.000 petistas presentes. Também foi para a Quadra dos Bancários que Lula se dirigiu após sua condução coercitiva no dia 4 de março de 2016. Naquele momento ele se declarou candidato às próximas eleições presidenciais e chorou diversas vezes diante de milhares de militantes

A Quadra é ainda hoje um lugar simbólico da presença na cidade de São Paulo do campo político nascido nas greves do final dos anos 1970 e que tem em Lula sua principal e indiscutível liderança. É ainda um lugar de encontro da classe trabalhadora em sua multiplicidade, portanto, muito além da categoria bancária. Mais que um espaço, ela é uma personagem da história revivida nas assembleias e nos encontros políticos. Em cada um desses momentos as pessoas ali presentes tecem a teia de experiências que as vinculam às gerações passadas, construindo a Quadra dos Bancários como um fundamental lugar de memória da classe trabalhadora em São Paulo.

Fotógrafo: Raul Júnior, Acervo do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Para saber mais:

- ALMEIDA, Guilherme Ribeiro. Reestruturação do Setor Bancário na Década de Noventa. Campinas, Unicamp, Instituto de Economia, 2003.

- BLASS, Leila Maria. Estamos em greve! Imagens, gestos e palavras do movimento dos bancários. São Paulo: Hucitec, 1992

- FONTES, Paulo; MACEDO, Francisco Barbosa e SANCHES, Ana Tércia. (Orgs.). 90 anos fortalecendo a democracia: bancários de São Paulo (1923-2013). São Paulo: Atitude, 2013.

- KAREPOVS, Dainis (org). A Historia dos Bancários. Lutas e Conquistas. 1923 a 1993. São Paulo: Sindicato dos Bancários, 1994.

- SECCO, Lincoln. História do PT. 5 ed. São Paulo: Ateliê, 2016.

Crédito da imagem de capa: Assembleia dos trabalhadores do Banespa na Quadra dos Bancários, setembro de 1988. Fotógrafo: Raul Júnior. Acervo do Sindicado dos Bancários de São Paulo.

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.