Você é professora da UFRJ, mas durante muito tempo atuou no ensino básico. E por isso, gostaríamos de saber, como podemos mensurar a distância entre a pesquisa feita nas universidades e aquilo que, efetivamente, chega ao Chão de Escola e é ensinado pelos professores?

A distância entre a pesquisa que é realizada nas universidades e o ensino nas escolas de Educação Básica continua grande – ainda que tenha sido reduzida nas últimas décadas. Iniciativas partindo das universidades e dos docentes da Educação Básica têm contribuído para aproximar estes campos e produzir espaços de diálogo. Porém, o desconhecimento dos profissionais do chamado magistério superior sobre a produção de conhecimento nas salas de aula e as dificuldades dos professores da Educação Básica em obter condições adequadas para desenvolver, aprofundar e compartilhar o seu trabalho e suas reflexões sobre o mesmo, não foram superadas.

A medida desta distância pode ser sentida pela existência de um preconceito relativo à opção pela docência na Educação Básica, que é vista como se fosse um caminho de menor importância e menos exigência de estudo e talento, em comparação com a escolha por atuar no ensino universitário, em geral considerada indicada para estudantes com melhor desempenho acadêmico. Esta visão equivocada não apenas desconhece a sofisticação e exigência do trabalho de professores de ensino fundamental e médio, como reforça um olhar despectivo (depreciativo), que em muito contribui para reforçar o descaso do Estado com relação ao trabalho dos profissionais envolvidos com a escola básica.

Muitas pesquisas acadêmicas acabam circulando num universo restrito de pessoas, sendo pouco divulgadas e com difícil acesso por parte de um público mais amplo e diversificado. Os canais de divulgação científica em diferentes campos não recebem o investimento profissional e institucional adequado e, ao mesmo tempo, muitos pesquisadores não se preocupam em divulgar mais amplamente sua produção, preferindo permanecer numa conversa entre pares.

Além disso, a ausência de uma política educacional que proporcione a docentes da Educação Básica as condições e o estímulo para continuar estudando e produzindo sobre sua prática, também aumenta a distância e o desconhecimento do ensino universitário e da sociedade sobre as diferentes dimensões deste trabalho.

Você tem uma ampla e consistente produção sobre o Cais do Valongo que, em 2017, foi declarado Patrimônio da Humanidade, graças, entre outros tantos esforços, a sua participação no grupo técnico que redigiu o dossiê de candidatura desse importante espaço da nossa história. Atualmente, quais os projetos educacionais e de pesquisa você tem na região?

Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa com estudantes de Graduação que participam do Laboratório de Estudos Africanos, o LEÁFRICA, sobre a região do Cais do Valongo. Há dois anos pesquisamos sobre logradouros nesta área, com foco em especial sobre a presença africana ao longo do tempo no local. Estamos produzindo um guia, com fontes e indicações de leitura, para quem estiver interessado em conhecer mais sobre estas histórias, com especial direcionamento para professoras e professores que queiram preparar aulas de campo na área.

Paralelamente, coordeno um projeto de pesquisa sobre ensino de História da África e dos africanos no Brasil, que se realiza fundamentalmente a partir de estudos e pesquisas de estudantes em suas monografias de conclusão do curso de Graduação em História e mestrandos do Programa de Pós-graduação Profissional em Ensino de História – ProfHistória, cujos trabalhos estão sob minha orientação. Estas iniciativas dialogam, por meio de encontros do LEÁFRICA e atividades externas, e estes grupos podem compartilhar os resultados de seus trabalhos e suas reflexões.

Em 2022, o Comitê Gestor do Cais do Valongo foi reativado e você participa dele como representante do Arquivo Nacional. Como tem sido o trabalho desse grupo e a importância do mesmo?

A retomada do Comitê Gestor do Cais do Valongo foi resultado de uma articulação entre pessoas individualmente engajadas, representantes de entidades governamentais e movimentos sociais, marcada pela resistência e espírito de coletividade. E tem uma história.

Ao longo do ano de 2022, foi criado, com a crescente demanda por providências relativas ao cuidado com o Cais do Valongo e seu entorno, e sob o estímulo da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) do município do Rio de Janeiro, o Círculo do Valongo, formado por diferentes pessoas e instituições interessadas em discutir e lutar pela preservação daquele território. Com reuniões mensais, em que diferentes demandas e mobilizações eram discutidas, integrantes deste grupo foram fortalecendo seu vínculo com o lugar e desenvolvendo iniciativas para valorizá-lo. Muitas vezes, órgãos do poder público eram convidados a vir a estes encontros, apresentar suas entregas e planos, discutindo com o grupo presente.

Foi o Círculo do Valongo que gestou as bases para que pudesse ser reconstituído o Comitê Gestor, e esta experiência de um ano de debates e mobilização permitiu a sobrevivência em tempos difíceis. Ao final, este grupo, que não tinha nenhuma nomeação oficial, produziu as condições para que a demanda pela recriação do Comitê Gestor pudesse ser fortalecida. O Comitê Gestor do Cais do Valongo é uma instância fundamental para que um Patrimônio Mundial como o Cais do Valongo possa ser reconhecido, preservado e conservado. É órgão de acompanhamento, consultivo e formulador de propostas para o bem patrimonializado – que inclui, por definição, a região que o cerca e que a ele (o Cais) dá significado.

O trabalho do Comitê Gestor do Cais do Valongo tem sido intenso, desde sua nomeação, tratando no primeiro momento da criação de sua estrutura, formada pelo Grupo Executivo e as comissões assessoras, e no segundo momento, da elaboração de seu regimento, para que possa funcionar com bases legais estabelecidas. Todo este processo foi de intensa (muito intensa) discussão, e de tomada de decisões que mobilizaram propostas e visões muitas vezes distintas, em que a prática democrática e a experiência política encaminhava os resultados. Ao mesmo tempo, o Comitê seguiu com uma tarefa que já havia sido responsabilidade do Círculo do Valongo, que foi revisar e corrigir a proposta de sinalização do Cais do Valongo, incluindo o conteúdo/texto de placas – projeto encaminhado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a partir de recursos recebidos de organismos estrangeiros e que foram destinados a este fim.

É trabalhoso e estimulante fazer parte de uma instância como o Comitê Gestor do Cais do Valongo. Aprende-se muito com o diálogo entre representantes de movimentos sociais, líderes comunitários, mobilizadores de instituições de cultura popular, e pessoas que estão ocupando cargos no governo (federal, estadual e municipal) que muitas vezes também tem trajetória de militância política. O Comitê é um ambiente de constante mobilização na defesa do Cais do Valongo e sua região do entorno.

Se pensarmos numa perspectiva de utilização do Cais do Valongo para a produção de conhecimento voltado especificamente para a educação básica, como você vê os diferentes tipos de projetos que vêm sendo realizados ali? E qual o lugar do debate sobre os mundos do trabalho na localidade?

Sempre que vou ao Cais do Valongo, e faço isso há um bom tempo – pelo menos há seis anos, com regularidade -, encontro grupos de visitantes, e entre estes, em especial nos dias de semana, muitos estudantes e seus professores da Educação Básica. É emocionante ver e perceber que, mesmo sem estímulo da maioria dos responsáveis pelas redes de ensino, os docentes se organizam e levam suas turmas a visitarem o local. Muitos são de escolas públicas, e mesmo das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Muitos professores e professoras, por sua conta própria, frequentam os cursos e oficinas oferecidos pelo Instituto de Pretos Novos (IPN), que por algum tempo tinham baixo custo e que hoje são oferecidos gratuitamente, em parte em formato online. Estes cursos e oficinas tratam sobretudo de temas sobre a história e cultura da região. A partir destes cursos, muitos se preparam e passam a disseminar este conhecimento. Este é um lado da história. O outro lado, e talvez seja o mais interessante a meu ver, é que docentes da Educação Básica criam seus próprios roteiros de visita/aula de campo no Valongo. E, ao montar estes percursos, desenham leituras sobre esta História, criam maneiras de contar e destacar aspectos, produzindo trilhas e rumos na região do Cais do Valongo conduzidas por seu plano e as questões de seus estudantes.

O mundo do trabalho marca a região do Cais do Valongo de forma incontornável. Em primeiro lugar, pela presença histórica do trabalho de pessoas escravizadas, em sua maioria trazidas do continente africano pelo tráfico transatlântico. Estas pessoas não apenas eram trazidas e desembarcadas ali, como povoavam toda a região, realizando todo tipo de serviço e intervindo, apesar de toda a desumanização de que eram alvo, sobre as formas pelas quais o trabalho se realizava – em técnica, tecnologia e organização. Em segundo lugar, porque as experiências de liberdade desta população negra e africana naquele território fizeram do local um cenário na cidade em que se deu a formação de associações pioneiras na luta por melhores condições de vida e de trabalho, como a União de Operários Estivadores e o Sindicato Resistência, presentes nas primeiras greves e mobilizações proletárias da cidade do Rio de Janeiro.

Você já foi consultora do projeto Museu do Território na Pequena África. E recentemente a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) noticiou que o BNDES vai apoiar a construção do Museu da Escravidão, no Rio de Janeiro (Disponível em: Agência Brasil. Acesso em 10 fevereiro de 2023). Para além de reconhecermos a importância da criação desse Museu, fica sempre a expectativa sobre o tipo de abordagem/linguagem museológica que será utilizada nesse caso. Na sua opinião, qual seria uma forma interessante de explorar esse equipamento pensando no trabalho dos professores e alunos da educação básica?

Um projeto para um museu desta natureza, e neste local, não pode prescindir de uma escuta qualificada de professores, professoras e estudantes da Educação Básica que ensinam/aprendem em visitas e aulas de campo na região do Valongo. Conforme comentei em resposta anterior, estas experiências pedagógicas produzem diferentes interpretações e referências sobre a história local e o significado dos logradouros. Um museu de território deve levar em conta, e não apenas superficialmente, estas narrativas produzidas pelo trabalho docente no local, porque será sempre, e primordialmente, uma sala de aula pública, a céu aberto.

O território deveria, a meu ver, ser sinalizado, e diferentes tempos e personagens da história local conviverem nos diferentes espaços, destacando trajetórias desde os espaços de sofrimento na escravidão, até a existência dos zungus como lugares de resistência e afirmação, os cantos de trabalho nas esquinas e os recantos dos capoeiras, os terreiros e as casas de batuques e das giras, os sindicatos e as praças de encontro e de enfrentamento, chegando às rodas de samba e os espaços patrimonializados e musealizados nos últimos quarenta anos. Estudantes e professores devem podem encontrar com estas histórias ao caminhar em sua aprendizagem pela região do Valongo.

Lembro que neste caso, estou me referindo a museu de território, sobre uma história em que se destaca a presença africana e negra – sobretudo. E evidentemente, nenhuma proposta desta natureza pode dispensar a participação da população local – entendendo esta comunidade como aqueles não apenas residentes, mas comprometidos com o território. Um museu de território deve viabilizar encontros da população que mora e atua no Valongo com os visitantes. Esta comunidade deve ser também guia nos lugares, e interligar sua musealidade viva ao espaço.

Esse ano fazem 20 anos da promulgação da Lei 10.639/03, você poderia fazer um breve balanço da importância dessa lei para o ensino de História? E falar um pouco sobre os avanços que ela proporcionou e os entraves e limites que ainda são enfrentados?

Um dos grandes avanços produzidos nos últimos tempos no nosso país foi a alteração da LDB nº 9.394/1996 pela Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em toda a Educação Básica. No entanto, sabemos que sua efetivação demanda compromisso institucional e político, no âmbito das unidades escolares e dos sistemas de educação. Resultante de longa história de luta do movimento negro, principalmente, e de seus aliados, esta legislação foi uma conquista relevante da sociedade brasileira na sua luta pelo direito à história. Um de seus mais importantes desdobramentos foi fortalecer a luta de outros sujeitos históricos invisibilizados, como os povos indígenas, que por meio da lei 11.645/2008, também tiveram seu espaço reconhecido na legislação que rege a educação brasileira.

A lei 10639 deflagrou uma série de transformações, como por exemplo no ensino universitário, que teve que abrir espaços para a história da África e da cultura afro-brasileira dentro de sua estrutura eurocêntrica. Surgiram concursos específicos em instituições em todo o país, foram criadas áreas de África nos departamentos, faculdades e institutos de História, bem como de Educação para as Relações Étnico-raciais, em cursos de Pedagogia e unidades universitárias da área de Educação. Muitos cursos de pós-graduação lato sensu surgiram, fundamentalmente para atender demandas de professores que não tinham tido contato com estas temáticas na sua formação inicial. Toda uma produção bibliográfica cresceu, direcionada a estes temas e questões. O campo da literatura infantil foi especialmente fértil, e as estantes e livrarias – para quem pode ter acesso – se diversificaram, e trouxeram formas, cores e personagens da história e culturas negras. Todos estes avanços não foram capazes, no entanto, de alterar substancialmente o conteúdo e a estrutura de cursos e referências de estudo. E não atingiram todos os espaços de formação de professores. E, nem de longe, revolucionaram a formação escolar… Mas, caminhos foram abertos – inegavelmente.

Muito mais além do direito expresso e estabelecido pela legislação, que sempre pode funcionar como uma justificativa e um argumento de força, o que veio junto com a medida legal foi um reconhecimento público – mesmo que não aceito por todos – da importância da história africana e negra. E este é um fato político, a partir do qual se pode mobilizar novas frentes de luta em direção a uma efetiva implementação da legislação que, para ser inteira e completa, exige uma mudança profunda nos currículos escolares, e na própria escola. O que a lei sinaliza, se a interpretarmos radicalmente (sim!), é o reconhecimento de outros saberes e formas de ensino/aprendizagem juntamente com o contato com os conteúdos relativos à história e cultura afro-brasileira e africana. A 10.639 nos ajuda a trazer estas discussões, e a problematizar muito daquilo que exclui e afasta crianças e jovens da possibilidade de se verem e se encantarem com o conhecimento que a escola, como local de encontros, pode proporcionar.

Mônica Lima é Professora de História da África, do Programa de Pós-graduação em História Social (PPGHIS) e do Programa de Pós-graduação em Ensino de História (PPGEH) do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IH-UFRJ). Coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos(LEÁFRICA) no IH-UFRJ. Tem longa experiência docente, atuando desde 1992 com ensino de história da África, da diáspora africana e dos africanos no Brasil, em cursos de graduação e pós-graduação.

Crédito da imagem de capa: Primeira Marcha Zumbi – Foto: Geledés Instituto da Mulher Negra /Rede de Historiadores Negros /Acervo Cultne.

Chão de Escola

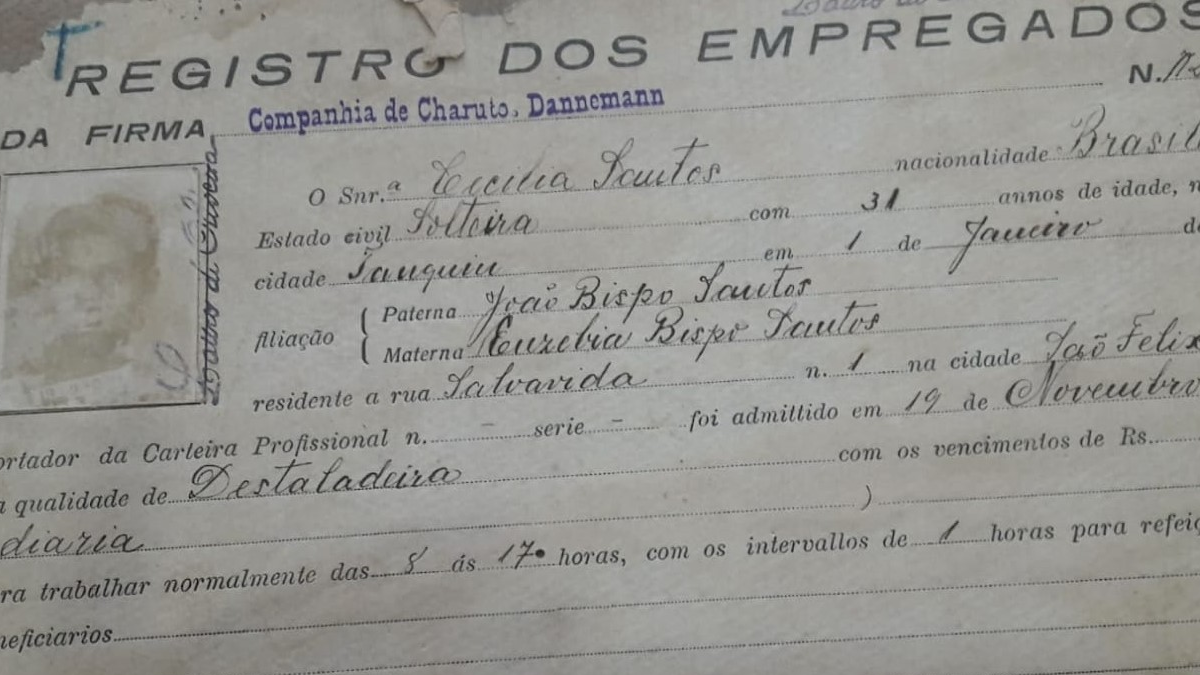

Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.

Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.

A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres da Silva, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira.