Julia Chequer

Doutoranda em História SOCIAL na Unicamp E PESQUISADORA DO LEHMT

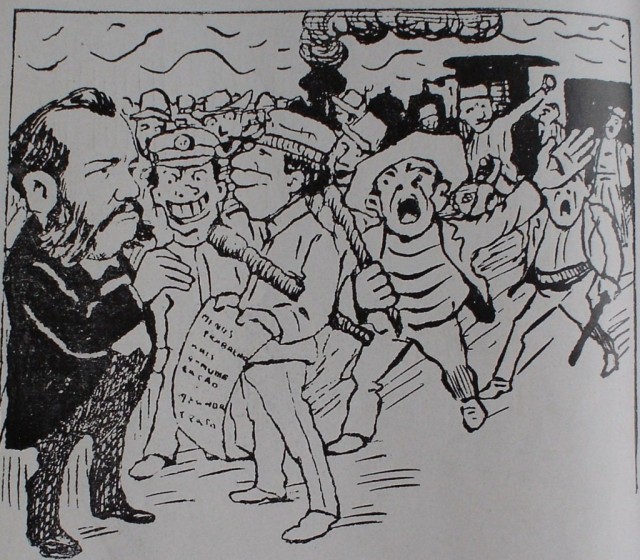

Na madrugada do dia 15 de maio de 1984, enquanto vários trabalhadores e trabalhadoras rurais se preparavam para pegar os “caminhões de turma”, que os levariam para os canaviais de Guariba e da região de Ribeirão Preto, no interior paulista, outros seguiam em direção às saídas da cidade para formar piquetes. Uma greve havia começado no dia anterior, quando várias turmas pararam de trabalhar nas lavouras, exigindo o fim do regime de sete ruas, que tornava o corte de cana mais penoso e diminuía os ganhos de uma remuneração baseada na produção – medida em toneladas de cana cortada por cada trabalhador.

Os piquetes nas saídas da cidade foram fundamentais para a eclosão do movimento grevista que tomaria as ruas da cidade, se espalharia para outros municípios da região e tornaria Guariba conhecida em todo o país, assim como a situação de miséria dos chamados boias-frias. Era dessa forma que ficaram conhecidos os trabalhadores rurais transportados diariamente para a lavoura em traseira de caminhões junto com seus instrumentos de trabalho e suas refeições, as “boias”, que já estariam frias na hora do almoço.

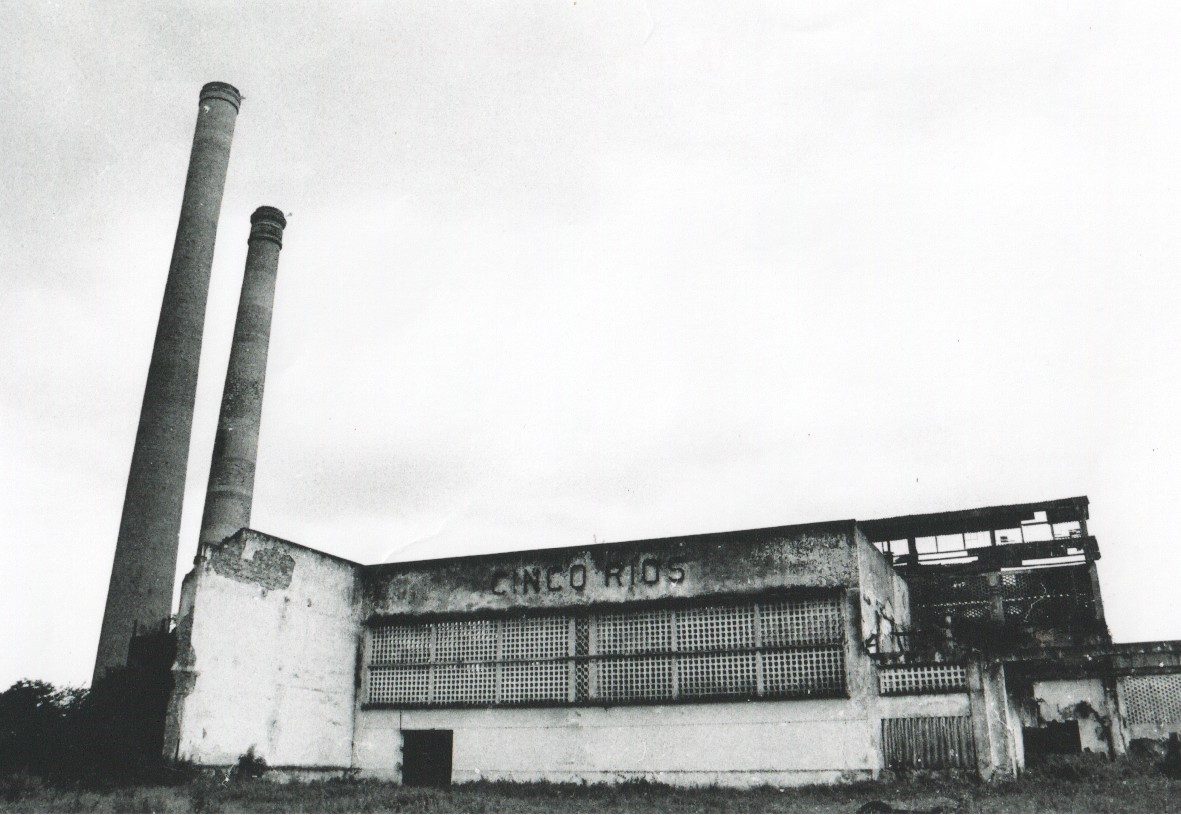

A entrada principal da cidade leva ao trevo do Bairro Alto, através da rodovia José Corona, nomeada em 1981 em homenagem ao fundador da usina Bonfim. A rodovia dá acesso às maiores usinas do entorno e algumas das grandes produtoras nacionais de álcool e açúcar: a Bonfim, em Guariba, a São Martinho, em Pradópolis, e as usinas São Carlos e Santa Adélia, em Jaboticabal. Ponto estratégico, o trevo na entrada do Bairro Alto foi o palco dos principais piquetes de greve.

O bairro foi o primeiro bolsão periférico da cidade, em uma expansão que teve início nos anos 1950 e acompanhou o ritmo de crescimento da agroindústria canavieira na região, com notável salto a partir de 1975, com a promulgação do Programa Nacional do Álcool. O local ganhou o apelido de João-de-Barro pelo tipo de casas, muitas vezes construídas pelos próprios residentes. Os cerca de 10 mil trabalhadores rurais de Guariba eram compostos em sua maioria por famílias de migrantes, sobretudo da região do Vale do Jequitinhonha (MG), do Nordeste e do Paraná. Em grande parte eram negros e negras, de modo que a segregação espacial da cidade também foi marcada por uma dimensão racial.

Naquela terça-feira, os trabalhadores que desceram dos caminhões engrossaram os piquetes e, em seguida, se juntaram às milhares de pessoas que partiram em direção ao centro da cidade, com seus instrumentos e vestimentas de trabalho – uma sobreposição de peças para proteger ao máximo o corpo do sol, da palha da cana, da fuligem e de insetos.

O primeiro alvo da ira dos grevistas foi a Sabesp, empresa que passara a prestar serviços de saneamento na cidade alguns anos antes e que colecionava queixas acerca do péssimo serviço e do alto valor das cobranças. O escritório da companhia foi destruído. Em seguida, foi saqueado um supermercado local, cujo dono havia sido um “gato”, nome dado aos intermediadores de mão de obra rural.

A chegada de batalhões de choque de cidades vizinhas deu inicio a um trágico enfrentamento que deixou 30 pessoas feridas e um morto. Acuado, o movimento – que ainda crescia com piquetes nas lavouras e com o retorno de outros trabalhadores em greve para a cidade – retornava aos bairros periféricos, onde a Polícia Militar perseguiu indiscriminadamente seus habitantes em violentas ações de repressão, que incluiu a invasão de domicílios.

A mobilização tomou de surpresa a cidade, os fazendeiros e mesmo a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaboticabal, que possuía uma subsede em Guariba. Auto-organizado, o movimento ganhara forma na noite anterior, nas ruas, nos bares e nos espaços de sociabilidade dos trabalhadores.

O Bairro Alto foi o epicentro da greve. Os piquetes no trevo foram fundamentais para o sucesso do movimento e remetem a uma memória de resistência, já que décadas antes, em novembro de 1961, outra (pouco conhecida) greve de canavieiros provavelmente teve início ali, de onde os trabalhadores também tomaram o centro da cidade e conquistaram a assinatura de um acordo por usineiros e governantes.

Em 1961, no entanto, setores do sindicalismo católico mediaram a assinatura do acordo, ao passo que, em 1984, pela primeira vez, patrões e governantes sentaram para negociar diretamente com uma comissão de trabalhadores para firmar o chamado Acordo de Guariba. Não demorou para que essas conquistas fossem pautadas por uma série de mobilizações que se espalharam pela região. Em 1985, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guariba seria refundado. Ainda que as mulheres tenham demorado a fazer parte das diretorias e sejam pouco associadas à imagem do boia-fria, sua participação na greve e na força de trabalho é notável nos testemunhos.

Em um contexto de redemocratização, a greve de Guariba em 1984 tornou os boias-frias sujeitos políticos de importância central. Juntamente com outras mobilizações do período, como as dos canavieiros de Pernambuco, denunciou a miséria e os limites do “novo agronegócio” promovido pela ditadura, além de contribuir para a renovação do sindicalismo rural e para a conquista de direitos que teria na Constituição de 1988 um momento crucial. Um repertório de lutas gestado por anos e experimentado nos trevos e nas ruas do Bairro Alto tornam esses espaços fundamentais lugares de memória dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Guariba e do país.

(Foto: Carlos Fenerich/Editora Abril).

Para saber mais:

- CHEQUER, Julia. Memórias ocultas: experiências de mulheres canavieiras em Guariba (1975-1985). Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, CPDOC/FGV, 2019.

- NOVAES, J. R., ALVES, F. Guariba 1984 (vídeo). São Paulo: FERAESP, UFRJ e UFSCar, 2002a.

- PENTEADO, Maria Antonieta Gomes. Trabalhadores da cana: protesto social em Guariba – maio de 1984. Maringá: Eduem, 2000.

- VETTORASSI, Andréa. Espaços divididos e silenciados: um estudo sobre as relações sociais entre nativos e os “de fora” de uma cidade do interior paulista. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – UFSCar, São Carlos, 2006.

- WELCH, Clifford Andrew. A semente foi plantada: as raízes do movimento sindical camponês no Brasil, 1924-1964. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

Crédito da imagem de capa: Piquete da greve de Guariba, 1984. Foto: Carlos Fenerich/Editora Abril.

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.