O inédito espaço político conquistado por lideranças sindicais incomodava e amedrontava. O golpe de 1964 foi, sobretudo, um golpe contra os trabalhadores.

Em recente editorial no qual reconhece que o apoio ao golpe de 1964 foi um erro, o jornal O GLOBO justifica de forma reveladora que seu entusiasmo com a queda do governo de João Goulart era devido ao temor da instalação de uma suposta “República Sindical” no país. A retórica anticomunista e a histeria conservadora que contagiavam vastos setores das classes médias e altas tinham um alvo claro: o crescimento da organização de operários e de vastos setores populares nas cidades, bem como a impressionante mobilização de camponeses nas zonas rurais. O inédito espaço político conquistado por lideranças sindicais incomodava e amedrontava. O golpe de 1964 foi, antes de tudo e sobretudo, um golpe contra os trabalhadores e suas organizações.

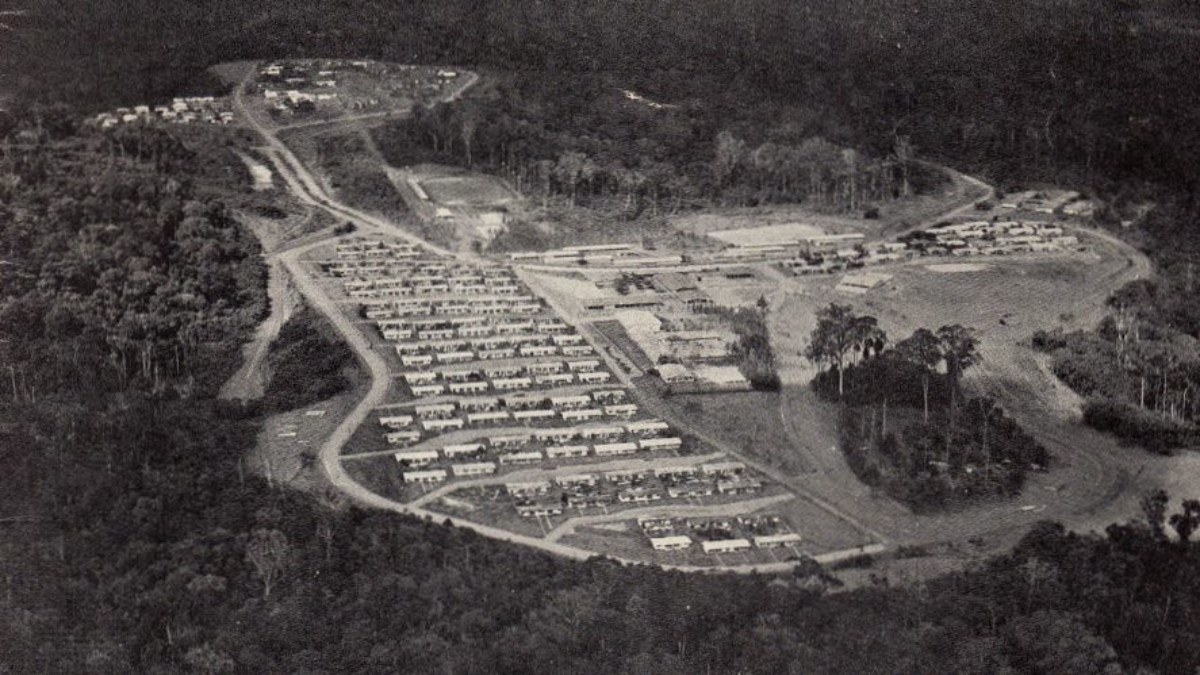

A presença pública e as lutas por direitos dos trabalhadores brasileiros, intensas desde o final da II Guerra Mundial, atingiriam seu ápice no início da década de 1960. Os sindicatos foram os principais vetores da organização popular naqueles anos. Mas tal mobilização também ocorria através de associações de moradores e espaços informais, como clubes de bairros e instituições culturais. Estudos recentes mostram que, ao contrário do que se supunha, a presença sindical nos locais de trabalho se fortalecia. No campo, a emergência das Ligas Camponesas, e suas demandas por uma Reforma Agrária transformadora, surpreendeu o país e colocou os trabalhadores rurais no centro do cenário político.

Trabalhistas, católicos, comunistas, janistas, entre diversas outras forças políticas, disputavam e formavam alianças no interior deste movimento. Greves, protestos e uma linguagem marcadamente nacionalista e reformista embalavam reivindicações por transformações estruturais e pela conquista de direitos desde sempre negados, como a lei do 13º salário e a sindicalização no campo.

Em um contexto marcado pela Guerra Fria e pelos impactos da Revolução Cubana, esta presença pública dos trabalhadores significava, para muitos, a antesala do comunismo. A desenvoltura com que lideranças camponesas e dirigentes do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) se aproximavam do governo e do presidente Jango (nunca perdoado por cultivar essas “relações perigosas”) era particularmente execrada. A visibilidade desta aliança no famoso comício da Central do Brasil no dia 13 de março foi a gota d’água para os grupos conservadores e golpistas. Apesar da intensa campanha contra o governo, pesquisas de opinião então realizadas, e durante muito tempo ocultadas, mostram que a maioria da população apoiava Jango e suas reformas.

O golpe acabou com tudo aquilo. E surpreendeu muitos dirigentes sindicais, radicalizados e demasiadamente confiantes na sua influência política e poder de mobilização. Para os vitoriosos, era primordial destruir a “hidra comunista e trabalhista”. Sindicatos em todo o país foram invadidos, sofreram intervenções governamentais e tiveram seu patrimônio dilapidado. Suas lideranças foram presas, caçadas e, algumas, assassinadas. A ditadura foi dura desde seu primeiro dia.

Entidades empresarias, como a FIESP, celebraram a nova era. A queda do governo foi a senha para a revanche patronal. Milhares de trabalhadores foram demitidos e, devido à proliferação das infames “listas negras”, tiveram enormes dificuldades para encontrar novos empregos. A aliança entre empresários e o DOPS que, como historiadores já demonstraram, vinha de longe, tornou-se ainda mais sólida e disseminada. Um clima de medo e perseguições passaria a dominar o interior das empresas. No campo, um número ainda não calculado de trabalhadores rurais foi expulso de suas comunidades e muitos foram mortos por milícias privadas e capangas a serviço de latifundiários.

Uma política econômica antitrabalhista proibiu greves, comprimiu salários, acabou com a estabilidade no emprego, facilitando demissões e a rotatividade da mão de obra. Seu impacto foi tão grande que o ditador Castello Branco viu-se obrigado a reiteradamente repetir, em vão, que “a Revolução não era contra os trabalhadores”. O deliberado enfraquecimento dos sindicatos facilitou em muito a superexploração do trabalho, uma das marcas do regime, que faria do país o campeão mundial em acidentes e mortes no trabalho no início dos anos 1970.

A mesma ditadura que tanto reprimiu e controlou os sindicatos e organizações populares chegaria ao fim, em grande medida, pela força e mobilização dos trabalhadores. Fruto de uma persistente resistência cotidiana e de transformações de vulto na sociedade brasileira, as grandes greves que, a partir do ABC paulista, tomaram conta do país, clamaram novamente por justiça e democracia. Ao mesmo tempo revitalizaram o sindicalismo e deixaram marcas presentes até hoje em nossa vida política e social.

No entanto, ainda sabemos pouco sobre a história dos trabalhadores durante a Ditadura Civil-Militar. Boa parte do interesse dos estudiosos sobre o período concentrou-se em outros grupos sociais e temas, o que se reflete na literatura e na programação dos numerosos eventos que analisam os 50 anos do golpe.

Felizmente, este quadro começa a mudar. Neste sentido, a abertura dos arquivos governamentais, incluindo o do Ministério do Trabalho, cuja documentação apodrece, sem cuidado algum, em um prédio da periferia de Brasília, é um passo fundamental. E sem dúvida, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade poderá ter um papel decisivo neste encontro do Brasil com sua história.

Passeata celebra criação do Comando Geral dos Trabalhadores no Rio de Janeiro em agosto de 1962.

Fonte: Memorial da Democracia.

Artigo publicado originalmente em Carta Maior em 14/04/2014:

Crédito da imagem de capa: Passeata durante a “Greve dos 700 mil” em São Paulo em outubro de 1963. Fonte: Memorial da Democracia

Paulo Fontes é professor do Instituto de História da UFRJ e pesquisador produtividade do CNPq. É o coordenador do LEHMT-UFRJ e o atual diretor da Universidade da Cidadania da UFRJ.