Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e Coordenador do LEHMT, concedeu uma entrevista para o Jornal da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paulo falou sobre os significados do Primeiro de Maio e os possíveis impactos da pandemia do COVID 19 para os mundos do trabalho.

“NÃO EXISTE SOCIEDADE SEM TRABALHADORES”

Silvana Sá

silvana@adufrj.org.br

Desde 1889, o Dia Internacional do Trabalhador é comemorado em todo o mundo no dia 1º de Maio. A data congrega “luta, luto e celebração”, como explica o professor Paulo Fontes, do Instituto de História da UFRJ. “Amanhã teremos o primeiro 1º de Maio da história em que as pessoas não irão para as ruas por conta da pandemia. Ainda assim, há marcados protestos virtuais, lives. Há toda uma efervescência nas redes sociais que reproduzem as características fundamentais desde sua origem: o luto, a luta, a festividade”, aponta o docente, que coordena o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho (Lehmt), do IH. Ele também analisa o cenário atual e fala das perspectivas para o futuro pós-pandemia.

Como surgiu o 1º de Maio e qual sua importância?

A origem da data está relacionada a um movimento de greve de bastante intensidade em Chicago, em 1886. Durante a greve, houve um conflito com a polícia, foi jogada uma bomba e morreram manifestantes e policiais. Alguns trabalhadores foram presos e quatro acabaram sendo condenados à morte, o que teve grande repercussão. Em 1889, a Segunda Internacional, em seu congresso de Paris, resolveu criar uma data em que os trabalhadores celebrassem sua condição de classe trabalhadora. Então a data 1º de maio foi escolhida. Tem a ver com a greve de Chicago, iniciada também em 1º de maio. E tem a ver com o fato de ser uma data de festejos vinculados à celebração da primavera, na Europa. Essa tradição vem desde a Idade Média. Houve essa confluência de significados.

Esse reconhecimento como o Dia dos Trabalhadores é o mesmo em todo o mundo?

É curioso, porque, até pela dinâmica de sua origem, os Estados Unidos nunca reconheceram a data como Dia do Trabalhador. Eles têm uma outra data, que é o Dia do Trabalho, que é a segunda segunda-feira de agosto. Mais recentemente, com aumento de imigrantes de origem latino-americana, o 1º de Maio tem ganhado força nos Estados Unidos. A origem da data articula o 1º de Maio em três dimensões: uma, do luto, pois foi criado em função da morte de lideranças; tem um lado de luta, em relação aos interesses da classe trabalhadora; e um aspecto mais festivo. A depender do momento político, uma pode ter mais ênfase do que as outras. Amanhã teremos o primeiro 1º de Maio da história em que as pessoas não irão para as ruas por conta da pandemia. Ainda assim, há protestos virtuais marcados, lives. Há toda uma efervescência das redes sociais que reproduzem as características fundamentais desde sua origem: o luto, a luta, a festividade.

A data passou a ser usada por governos?

Todas as correntes políticas ao longo do século XX adotaram a data com ênfases diferentes. Especialmente a partir da Revolução Russa, ganha um caráter ritualístico do próprio Estado Socialista. Mas não só. O fascismo a usou como celebração. Os países com modelos corporativistas, como o Brasil de Vargas, nos anos 1930, incorporaram a data ao seu calendário. Era o momento em que Vargas se dirigia especificamente aos trabalhadores com “um presente”. A CLT foi promulgada no 1º de Maio, a Justiça do Trabalho foi criada no 1º de Maio. E mesmo após Vargas, essa tradição se manteve. O reajuste do salário mínimo, por exemplo, acontecia no 1º de Maio.

Quais as principais mudanças no mundo do trabalho no último século?

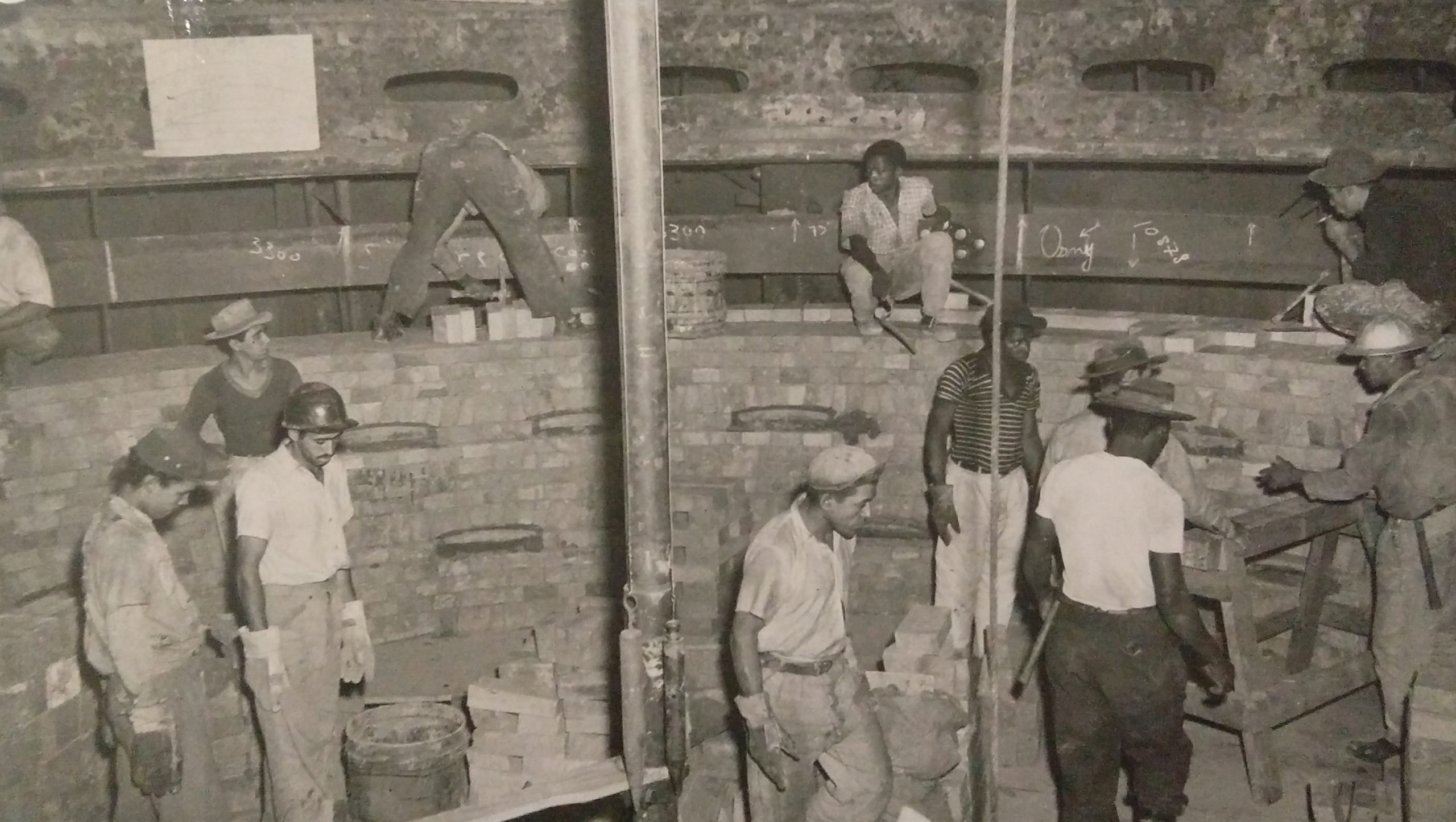

O 1o de Maio está muito associado, originalmente, com trabalhadores do mundo industrial. Não necessariamente só das indústrias, mas da rede que a indústria alimentava, de trabalhadores braçais,

predominantemente. A classe trabalhadora sempre foi diversa, mas o operário industrial compunha a simbologia do que se identificava como mundo do trabalho. Uma transformação importante nas últimas quatro décadas é a mudança desse “protótipo” de trabalhador. Há uma perda relativa do peso simbólico da indústria, e, portanto, desses trabalhadores no mundo contemporâneo. Mas é um paradoxo: ao mesmo tempo, o mundo nunca teve tantas pessoas trabalhando na indústria como agora. Toda a Ásia está na indústria. Mas, hoje, quando se pensa em trabalhador, se pensa numa multiplicidade muito maior de profissionais. Por outro lado, a identidade de classe tem sofrido abalos. Há um discurso muito forte de políticas neoliberais, de empreendedorismo. E há uma multiplicidade de identidades articuladas pela própria classe que muitas vezes surpreendentemente apagam do discurso político e identitário a condição de trabalhadores.

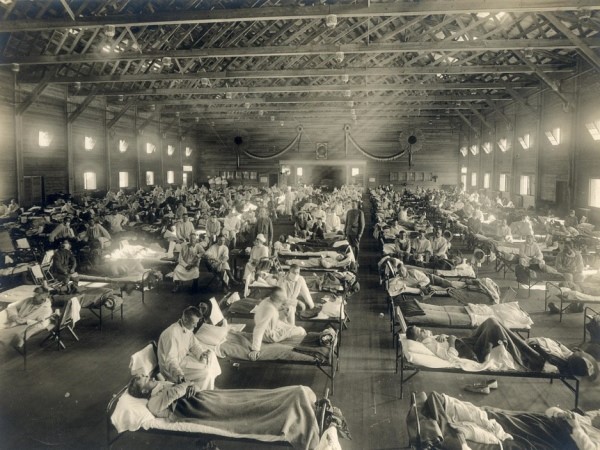

Nessa pandemia, muitos trabalhadores informais estão em graves dificuldades. Essa situação pode modificar o debate sobre trabalho?

A Organização Mundial do Trabalho acabou de divulgar um estudo que indica que metade dos empregos estão sob risco. Nem a crise dos anos 1930 teve esse impacto. A ideia romântica do chamado empreendedorismo, sobretudo liderada pelos neoliberais, está em xeque. Porém, não significa que voltaremos a condições anteriores de emprego. O relógio da História não funciona assim. Haverá outros processos. É algo inédito para o qual precisaremos construir novas respostas. A própria questão da jornada de trabalho pode ser retomada. Nunca trabalhamos tanto como hoje. O trabalho entra na nossa casa de modo que a gente nem pense sobre isso. Essa crise nos mostra que não existe sociedade sem trabalhadores.

Quais são as perspectivas pós-pandemia?

Talvez cresça na agenda política do imaginário essa centralidade do trabalho. A verdade é que ninguém sabe com certeza o que vai acontecer. O que é certo é que o trabalho, como subsistência, existe e vai continuar existindo. Provavelmente haverá uma nova configuração dos trabalhadores como sujeitos políticos.