Breno Altman

Jornalista e fundador do site Opera Mundi

Era uma quinta-feira. O país vivia os estertores da ditadura militar, governado pelo general João Batista Figueiredo. A classe trabalhadora de São Paulo cruzava os braços, em uma paralisação de 24 horas que seria acompanhada também em outros estados, exigindo anulação de decretos que arrochavam praticamente todas as categorias assalariadas. Mas não só: na pauta de reivindicações também constava congelamento dos preços básicos, devolução dos sindicatos sob intervenção a suas legítimas diretorias, reforma agrária e repúdio ao acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), entre outras bandeiras.

De janeiro a julho de 1983, o Palácio do Planalto impôs medidas que eliminavam benefícios e direitos dos empregados das estatais e do funcionalismo público, colocavam os reajustes salariais abaixo da inflação, majoravam aluguéis e restringiam políticas sociais. Para implementar essa política econômica, a ditadura recorrera a decretos-leis, cuja vigência somente poderia ser anulada por decisão do próprio governo ou quando o parlamento, em até sessenta dias, os revogasse.

O primeiro desses decretos foi publicado em 25 de janeiro daquele ano, com o número 2012, determinando que teriam direito à reposição integral da inflação apenas quem ganhasse até três salários mínimos. No dia 30 de maio seria assinado o decreto 2025, eliminando conquistas dos empregados públicos, que seria complementado pelo 2036, lançado treze dias depois, retirando da categoria direitos como abono de férias, promoções, auxílios alimentação e transporte, salário adicional anual e participação nos lucros. Finalmente, em 14 de julho, viria o decreto-lei 2045, que limitava o reajuste salarial de todos os trabalhadores a 80% da inflação.

A resposta foi a ampliação da luta sindical e o crescimento das greves operárias, que desaguariam no dia 21 de julho, com uma notável mudança de característica: as paralisações deixavam de ter os patrões como seu alvo principal, voltando-se contra o governo e assumindo uma natureza abertamente política.

Não era, no entanto, um cenário tranquilo para o movimento sindical. A Comissão Nacional Pró-CUT (Central Única dos Trabalhadores), criada em agosto de 1981, durante a I CONCLAT (Confederação Nacional das Classes Trabalhadoras), realizada na Praia Grande, no litoral paulista, sofrera uma divisão intransponível no ano seguinte. Estava marcado o congresso de fundação da central sindical para 1982, mas acabou inviabilizado pela polêmica sobre quem poderia eleger delegados, se apenas os sindicatos legalmente constituídos ou também as oposições sindicais.

Insistiam na primeira opção os grupos mais moderados do sindicalismo e as organizações comunistas tradicionais – especialmente o PCB, ainda uma poderosa corrente do movimento operário. Já os sindicalistas chamados de “autênticos”, majoritariamente vinculados ao Partido dos Trabalhadores, defendiam a segunda alternativa, entre outras razões por sua inserção nos grupos criados fora da estrutura oficial durante o regime militar.

Não se tratava, porém, apenas de um debate sobre linha sindical. O primeiro bloco era bastante influenciado por uma orientação que dava centralidade, na tática contra a ditadura, à aliança com a oposição liberal-burguesa e à disputa institucional, calculando uma transição lenta e pactuada. O segundo bloco, dava prioridade à construção da hegemonia das classes trabalhadoras no processo político em curso, apostava suas fichas na radicalização da mobilização social e confiava na vitória de um movimento de ruptura com a tirania fardada. Não era tarefa simples, nessas circunstâncias, construir campanhas comuns contra os decretos-leis. Sequer havia uma estrutura comum de coordenação, que passava a depender de algum consenso gradual que pudesse unificar reivindicações e formas de luta.

Uma peça começara a se mover, contudo, de forma diferente. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, então o maior do país, vivia mudanças internas relevantes. Presidida desde 1965 por Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, a entidade vinha abrindo suas portas para os comunistas desde 1979, quando o velho pelego se deu conta que seus dias na liderança poderiam estar contados, ao perder o controle de uma longa greve para o crescente movimento de oposição.

Na diretoria eleita em 1981, contra uma chapa oposicionista, encabeçada pelo líder católico Valdemar Rossi, e outra do PCdoB, chefiada por Aurélio Perez, vários de seus integrantes eram militantes do PCB, vinculados à direção paulista da organização, comandada por David Capistrano Filho, que ocupara regionalmente o vácuo de poder deixado por um comitê central desidratado pelo assassinato de parte dos seus membros, o exílio e a crise com Luiz Carlos Prestes, seu lendário secretário-geral.

A ideia dos comunistas paulistas era aproveitar a fragilidade da antiga liderança do sindicato para estabelecer uma outra condução, de incentivo à organização dentro das fábricas e enérgica mobilização, inspirada nos métodos vigentes no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, e concorrendo com a oposição sindical, que havia conseguido formar comissões de base em algumas das maiores fábricas. Essa reviravolta baseava-se, além da crítica ao sindicalismo acomodado do passado, na própria contraposição à linha geral predominante no PCB, confluindo para um pensamento bastante próximo aos paradigmas adotados pelo jovem PT, pelos quais a independência da classe trabalhadora, sua força mobilizadora e seu protagonismo na luta contra a ditadura deveriam ser a essência da política de esquerda.

Panfleto de convocação da Greve Geral de 21 de julho de 1983. Fonte: Memorial da Democracia

Dessa maneira, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, mesmo formalmente integrado ao bloco moderado, e ainda presidido por uma figura controversa, acabaria se tornando um dos pilares das jornadas contra os decretos-leis do arrocho salarial. A unidade de ação entre São Paulo e São Bernardo jogaria papel decisivo, tanto na expansão territorial da resistência quanto na atração de outros grupos sindicais. Os metalúrgicos paulistas seriam o carro-chefe da greve geral que se avizinhava.

O primeiro setor a se colocar em movimento foram os petroleiros. No dia 5 de julho, os trabalhadores da Refinaria Paulínia, no interior de São Paulo, iniciaram uma greve que duraria sete dias, à qual aderiram também os empregados da Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, exigindo principalmente a revogação dos decretos 2025 e 2036. Seu exemplo se propagaria como rastilho de pólvora.

Com o decreto 2045, do dia 14, a ditadura mantém-se intransigente. A resposta das categorias mais organizadas foi convocar uma greve geral de 24 horas, surpreendendo o regime militar e contrariando a maioria da oposição liberal, incluindo próceres do PCB.

O contexto era de enorme insatisfação social desde o princípio do ano. Manifestações, protestos e paralisações tomavam corpo contra o desemprego e a corrosão dos salários. O epicentro era a região metropolitana de São Paulo: um motim popular, em abril, ocupou as ruas e chegou a derrubar as grades do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual.

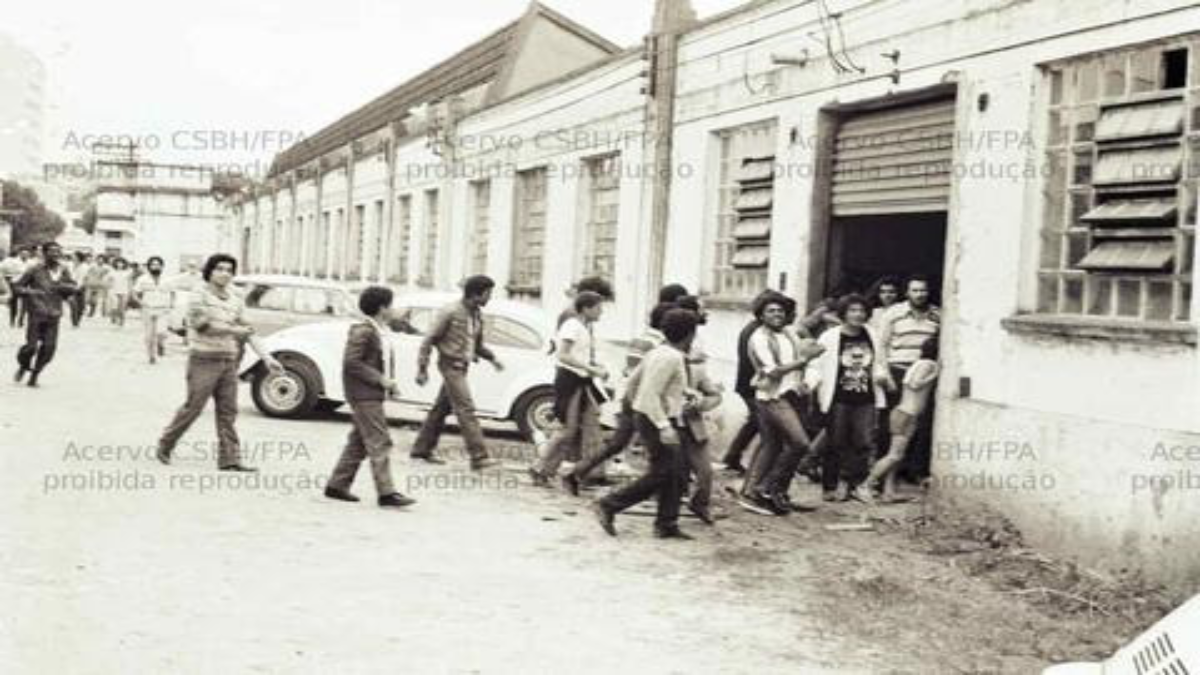

A greve geral alimentava-se dessas rebeliões espontâneas, mas cumpriria um plano organizativo mais rigoroso. Para evitar enfrentamentos com a polícia, orientou-se os grevistas a permanecerem em casa. A adesão dos sindicatos dos motoristas e dos metroviários colaborou de forma destacada para a parede, cujas colunas mestras estavam nas grandes empresas e bancos. Mesmo sem manifestações, os ativistas das principais entidades trataram de percorrer os bairros de concentração fabril, em arrastões e piquetes que esvaziaram o que restava da capacidade produtiva. Calculou-se em três milhões o número de grevistas por todo o país, afetando indiretamente outros 40 milhões de trabalhadores.

Para além do impacto político, foi possível também alguma vitória econômica, com o governo publicando novo decreto, o 2065, garantindo 100% de reajuste salarial ao menos para quem recebia até três mínimos. Sem embargo, as divisões e debilidades sindicais, mesmo nos setores mais combativos, esvaziariam a possibilidade de uma escalada da mobilização, que poderia combinar novas paralisações e até mesmo uma greve geral por tempo indeterminado, encurralando a ditadura a partir do operariado.

Não obstante, passava uma mensagem de contrariedade ativa da classe trabalhadora em relação ao pacto desenhado por distintas frações do empresariado e seus agentes político-militares, para substituir o regime decadente sem colocar em risco sua direção sobre o Estado e seus interesses econômicos. Razoável concluir que contribuiu para empolgar o ativismo popular e dividir os liberais, empurrando parte do PMDB para uma postura mais aguerrida, o que repercutiria na campanha das diretas-já de 1984, aonde também desembocaria o movimento dos trabalhadores.

Também foi um passo decisivo para a troca de guarda na esquerda brasileira, dentro da trajetória que levaria o PT a substituir o PCB como principal organização política da classe, exatamente por representar uma alternativa a posições de acomodação e subordinação à hegemonia oligárquico-burguesa.

No dia 28 de agosto de 1983, seria criada a Central Única dos Trabalhadores, legitimada pela paralisação do mês anterior, e velozmente constituída na principal representação sindical brasileira, apesar dos setores mais moderados terem fundado, a seguir, suas próprias centrais.

Ao completar quarenta anos, talvez a memória da greve geral de 1983 ajude o resgate da função determinante que pode ter a mobilização popular, sem a qual as forças de esquerda costumam ser abatidas sem maior resistência ou aprisionadas em um labirinto de concessões que as desfiguram.

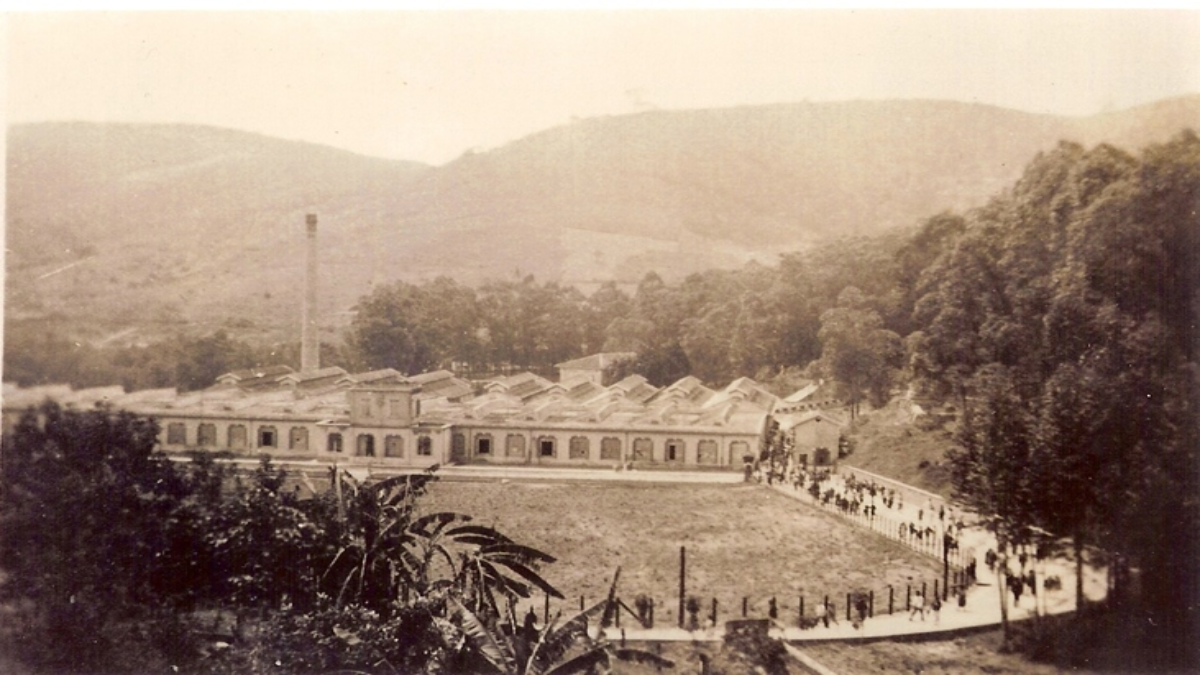

Greve Geral do dia 21 de julho de 1983 no centro da cidade de São Paulo. Foto de Ariovaldo dos Santos. Acervo: Cpdoc/JB

PARA SABER MAIS:

https://memoriasindical.com.br/formacao-e-debate/um-projeto-um-processo-uma-realidade-sindicato-metalurgicos-de-sao-paulo-1979-1983/

Ivan Targino Moreira e Glaudionor Gomes Barbosa. “Política salarial e repartição funcional da renda no Brasil: uma análise da década de 80 “ in Leituras de Economia Política, Campinas, (11): 141-166, dez. 2003/dez. 2005

Crédito da imagem de capa: Piquete em fábrica de São Bernardo do Campo durante a Greve Geral de 21 de julho de 1983. Foto de Vera Jursys. Acervo do Centro Sérgio Buarque de Holanda da Fundação Perseu Abramo