Carlos Carvalho Cavalheiro

Professor da Rede Pública Municipal de Porto Feliz (SP)

A partir das primeiras décadas do século XX, a cidade de Sorocaba passou a ser conhecida como a “Manchester Paulista”. Esse processo foi iniciado em 1882, quando a paisagem local ganhou um adereço até então inexistente: uma fábrica de tecidos de grande porte, com arquitetura inglesa, iniciando alterações que transformariam a antiga cidade rural em um dos mais importantes polos fabris do estado de São Paulo. Essa fábrica foi denominada de Nossa Senhora da Ponte (o nome da padroeira de Sorocaba), mas ficou também conhecida por Fábrica Fonseca, pois seu proprietário era o português Manoel José da Fonseca. Logo, a cidade se viu semeada por prédios do mesmo porte e estilo arquitetônico, com a fundação de novas fábricas têxtis, como as Fábricas Votorantim e Santa Rosália, fundadas em 1890, a Fábrica Santa Maria em 1896 e a Fábrica Santo Antônio em 1914.

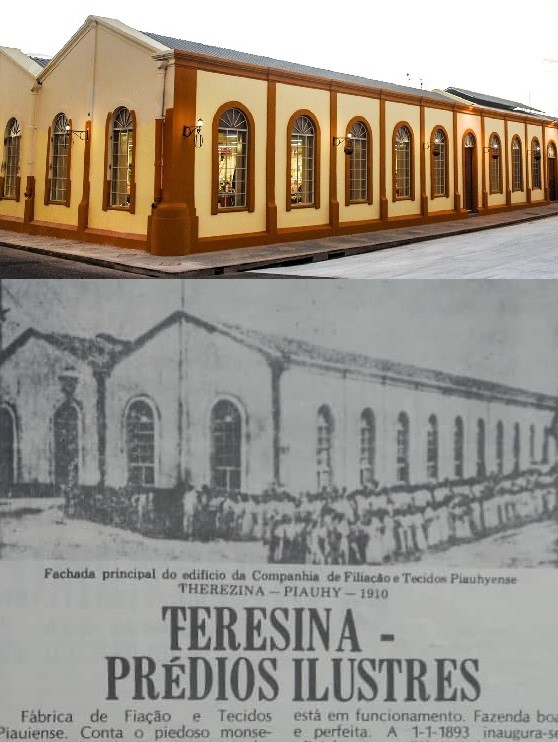

Embora de menor porte, a Fábrica de Chapéus Souza Pereira foi especialmente importante não apenas na construção do imaginário da “Manchester Paulista”, como na história do movimento operário de Sorocaba. Localizada defronte à Praça Arthur Fajardo, conhecida também como Praça dos Canhões, o edifício da antiga fábrica de chapéus foi construído pelo então proprietário, o inglês John Adams, em 1885. Em 1898, o português Francisco de Souza Pereira, associado ao empresário Coats Vilela adquiriu a empresa.

Além de ser um lugar de memória da indústria, a Fábrica de Chapéus Souza Pereira também guarda importantes lembranças das lutas operárias. Ainda no século XIX, em 21 de novembro de 1890, os operários dessa fábrica declararam greve por melhores condições de trabalho. Foi uma das primeiras mobilizações ocorridas entre o operariado sorocabano. Também foram os chapeleiros que constituíram a primeira associação anarquista de Sorocaba: a Liga de Resistência, fundada em 6 de abril de 1902. Os chapeleiros já haviam fundado uma das primeiras associações mutualistas da cidade, a Sociedade Beneficente Protetora dos Chapeleiros.

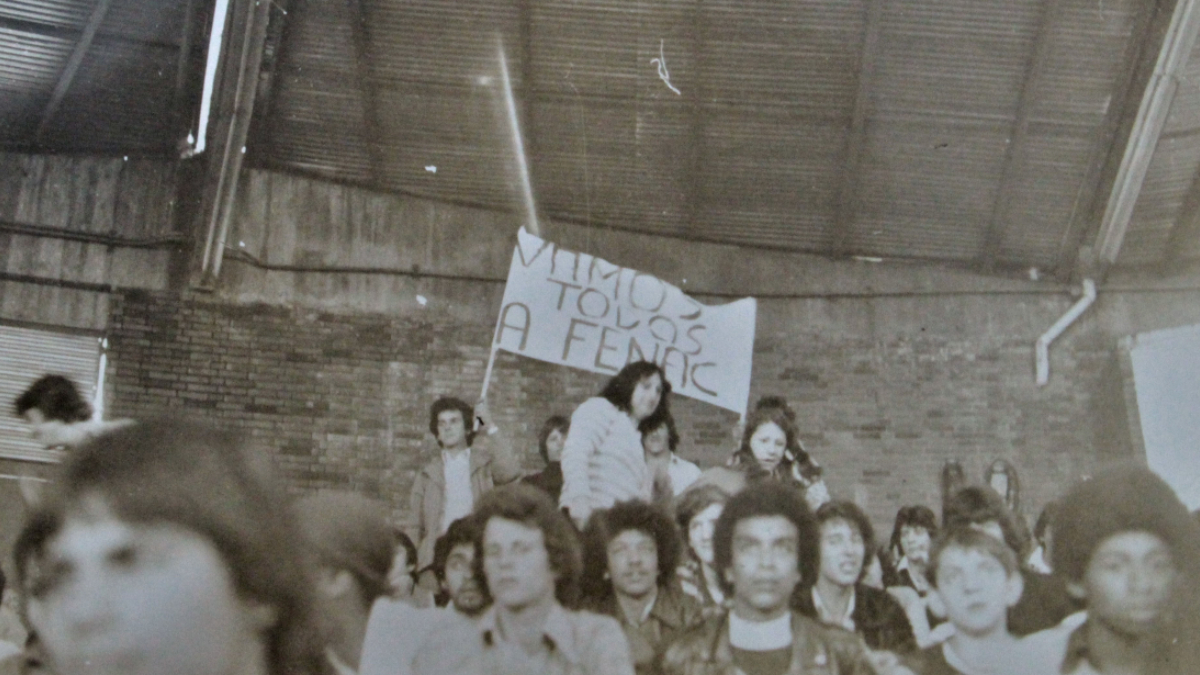

A classe operária que se formava em Sorocaba, assim como em outras regiões do país, era bastante diversificada em termos étnicos e de origens nacionais. Antônio Francisco Gaspar trabalhou na Fábrica de Chapéus entre 1905 e 1908 e em seu livro “Minhas Memórias” registrou muitos sobrenomes de origem portuguesa entre os operários o que pode indicar uma maioria de nacionais e lusitanos, além de sobrenomes de origem italiana. Gaspar relacionou apenas nomes de homens, provavelmente porque as atividades da fábrica eram separadas por gênero e o contato dele com as operárias talvez tenha sido limitado. Mas elas existiam: estão registradas em fotografias, como uma de 1908, numa reunião operária em comemoração ao 1º de Maio, além de notícias de jornais durante a greve de 1917.

As mulheres que trabalhavam na fábrica de chapéus eram, em sua maioria, costureiras. Já os homens realizam as demais tarefas inerentes à produção, dependendo da matéria-prima utilizada, como, nos casos de feltro e lã, a lavagem, a cardagem, o processo de enformação, esmursação, a fula. A fábrica contava com vasto e diversificado maquinário, o que indica a complexidade da produção de chapéus. Segundo o Almanach Illustrado de Sorocaba de 1914, a Fábrica Souza Pereira empregava 216 chapeleiros, responsáveis pela impressionante produção de 36 mil chapéus por mês.

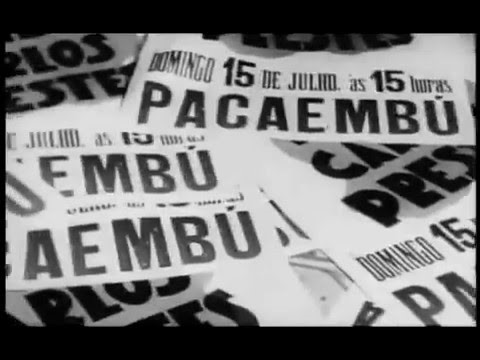

O episódio mais marcante que registra a memória desse prédio foi a participação dos seus operários na greve geral de 1917, a grande paralisação generalizada que se iniciou em São Paulo e, depois, se espalhou pelo interior no mês de julho daquele ano.

Em Sorocaba, a greve iniciou-se na Fábrica de Tecidos Nossa Senhora da Ponte e logo se espalhou para diversas categorias de trabalhadores. Os grevistas, no intuito de conseguir a adesão de seus companheiros chapeleiros, arrombaram os portões da Souza Pereira e negociaram a liberação dos trabalhadores junto à gerência do estabelecimento. Tanto as costureiras quanto os operários homens participaram ativamente do movimento. Ao todo, estima-se que entre 8 a 10 mil trabalhadores participaram da greve que durou três dias, conquistando muitas de suas reivindicações.

Em 1932, a Fábrica de Chapéus Souza Pereira fechou as portas. Possivelmente ficou fechada por algum tempo, até que se iniciou a demolição interna, sobrando apenas a fachada. Em 1984 o interesse pela preservação da fachada da antiga fábrica já aparecia num Inventário dos Prédios Históricos da Área Central de Sorocaba, elaborado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Sorocaba (CONDEPHISO). No entanto, somente em 1998 abriu-se o processo de tombamento, ainda não concluído.

A fachada de Fábrica de Chapéus é um caso interessante de lugar de memória oculto, um marco que ainda existe na paisagem, mas que tem a sua memória ocultada por obstáculos físicos ou pela falta de referências (por exemplo, uma placa indicativa). Se, de um lado, é um reminiscência do poder da burguesia local da “Manchester Paulista”, por outro, ela também representa a existência e a resistência da classe trabalhadora, a principal responsável pelo crescimento industrial de Sorocaba. A fachada da Fábrica de Chapéus Souza Pereira nos remete a uma outra memória que se contrapõe àquela produzida pelos grupos detentores do poder.

Foto: Carlos Carvalho Cavalheiro.

Para saber mais:

- ALMEIDA, Aluísio de. Sorocaba 3 séculos de História. Itu: Ottoni, 2002.

- BONADIO, Geraldo. Sorocaba a cidade industrial. Sorocaba: LINC, 2004.

- CARVALHO, Rogério Lopes Pinheiro de. Fisionomia da cidade – Cotidiano e transformações urbanas (1890 – 1943). São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2010.

- CAVALHEIRO, Carlos Carvalho. Memória Operária. Sorocaba: Crearte, 2009.

- CAVALHEIRO, Carlos Carvalho. “’Tá vendo aquele edifício, moço?”: Lugares de Memória, Produção de invisibilidade e processos educativos na cidade de Sorocaba. Maringá: A R Publisher Editora, 2018.

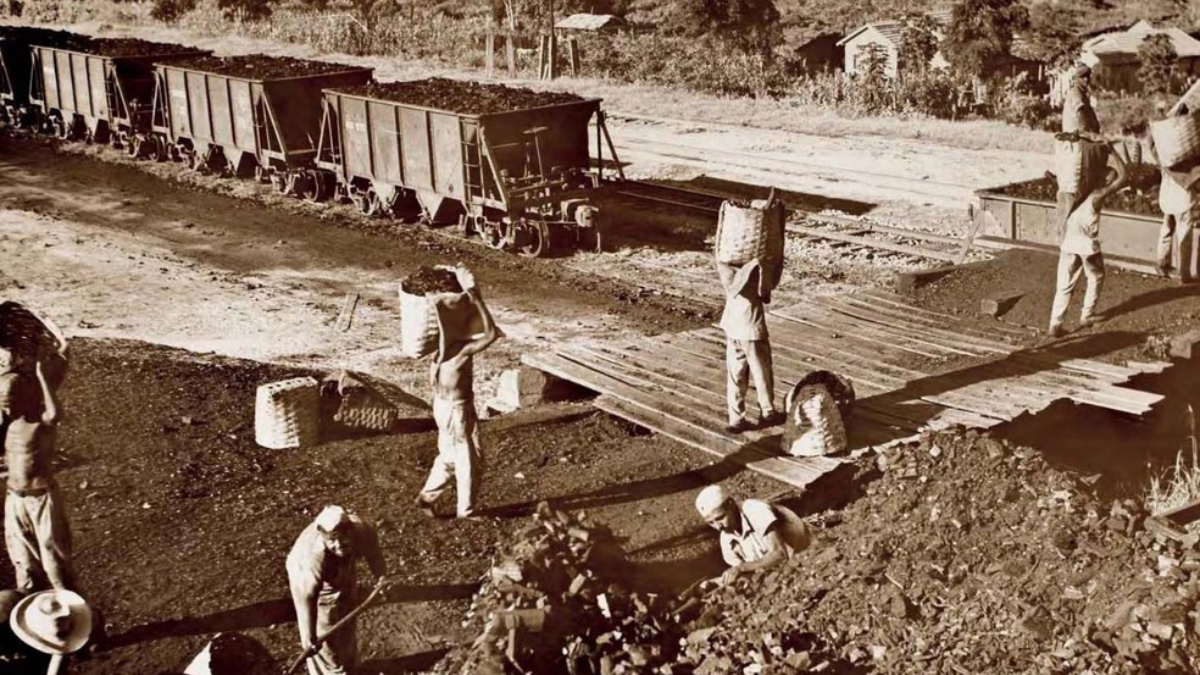

Crédito da imagem de capa: Fábrica de Chapéus, 1913. Imagem da internet. Disponível em: http://www.brasilbook.com.br/exibir.asp?imagem=6275

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.