Osvaldo Maciel

Professor do instituto de ciências humanas da Universidade Federal de Alagoas

A Sociedade Auxílio e Perseverança dos Caixeiros de Maceió, criada em 1879, foi uma das primeiras entidades organizadas pelos trabalhadores em Alagoas, numa época em que a escravidão ainda existia. Conhecida como Sociedade Perseverança, era composta pelos trabalhadores do comércio, denominados de caixeiros até as primeiras décadas do século XX. Como outras organizações similares naquele período, a Sociedade procurava auxiliar os caixeiros em caso de doenças e dificuldades financeiras, além de colaborar com sua formação profissional e intelectual. A associação foi fundamental para a elaboração de uma identidade coletiva para a categoria e na defesa dos interesses de seus associados no mercado de trabalho local.

Antes de ter sua sede definitiva, a Sociedade Perseverança abrigou-se em várias outras moradas provisórias no centro de Maceió, ao longo das duas últimas décadas do século XIX e primeiros anos do século XX. A Perseverança participou ativamente da luta republicana e abolicionista. Grande parte dos caixeiros maceioenses era adepta de uma espécie de florianismo popular de matriz positivista, baseada no imaginário construído em torno da liderança do Marechal Floriano Peixoto, alagoano de nascimento.

Também nessa época, os caixeiros se engajaram fortemente nas campanhas pelo “Fechamento das Portas”, lutando pelo encerramento diário do comércio no começo da noite e para que feriados, domingos e dias santos fossem reservados para descanso e lazer de toda categoria.

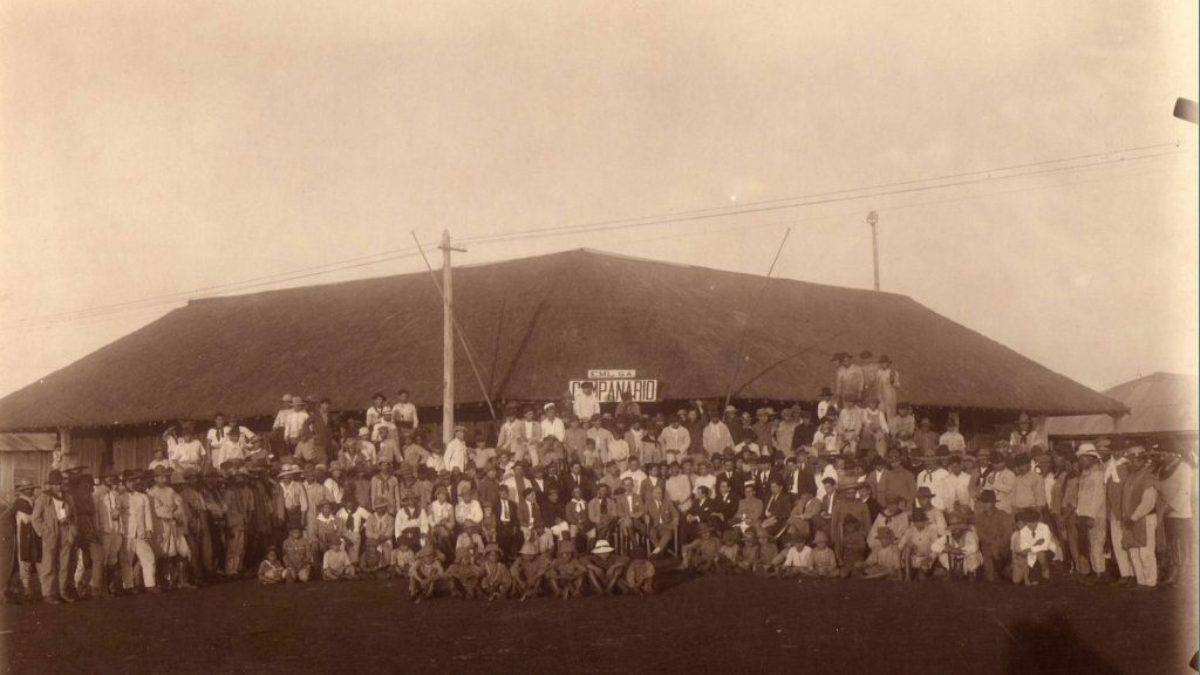

Essas campanhas envolviam intenso período de mobilização, com reuniões de caixeiros nos salões da Sociedade para definir táticas de ação, debates públicos na impressa escrita e desfiles cívicos pelas principais ruas da cidade. Elas remontavam ao período imperial, porém tiveram maior destaque em Maceió no período entre 1891 e 1894, no ano de 1905 e entre 1911 e 1913, quando finalmente uma lei municipal regulamentou a jornada de trabalho, o que significou uma importante vitória da Perseverança e dos trabalhadores do comércio em geral.

Com uma organização fortalecida e um quadro de sócios ampliado que chegou a ter mais de 150 associados efetivos, a necessidade de uma sede própria tornou-se uma questão premente para a Sociedade Perseverança. A ausência de espaço apropriado para as várias reuniões, solenidades, cursos, palestras, festas cívicas e outras atividades promovidas pela Sociedade era um problema evidente. Ademais, a Perseverança era dona de uma das maiores bibliotecas da cidade e possuía um museu desde o início do século XX. Bibliotecas e museus eram propostas comuns de várias entidades mutuais e beneficentes, mas nem sempre elas conseguiam concretizar esse intento, como no caso da Perseverança. Além de importante acervo que foi sendo adquirido ao longo dos anos, a sociedade dos caixeiros expôs e guardou em seu museu os artefatos, objetos e a cultura material recolhidos no violento Quebra de 1912, perseguição político-religiosa que destruiu vários terreiros de matriz afrodescendentes em Maceió.

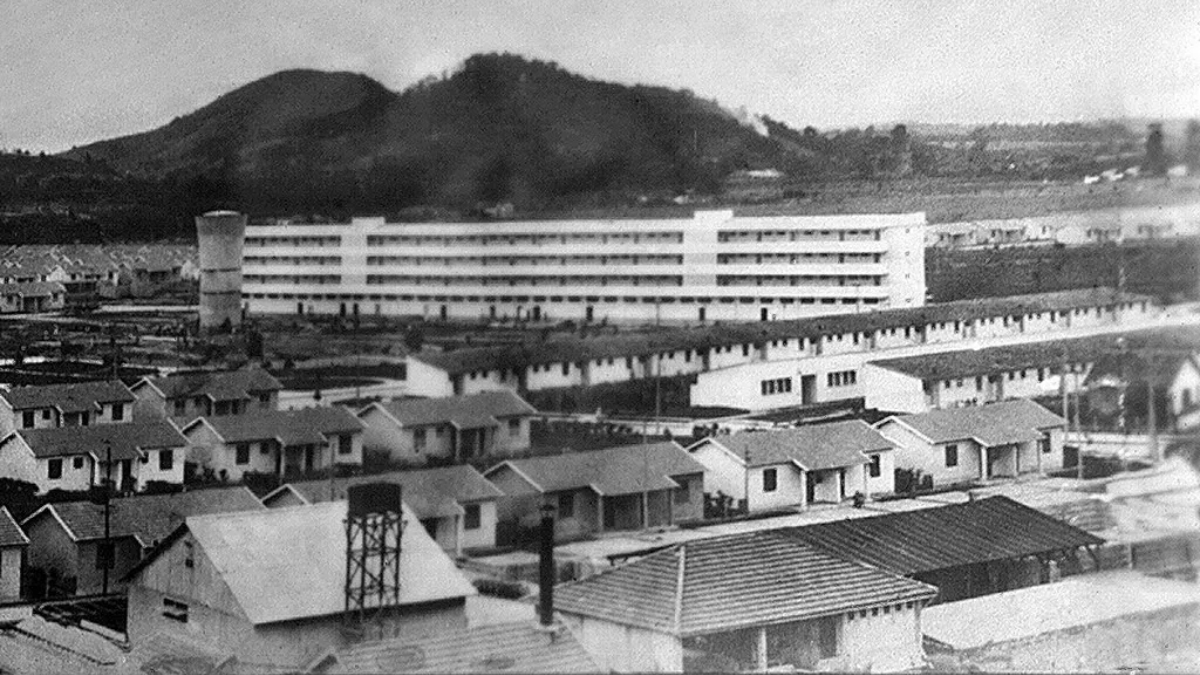

O desejo de uma nova sede não era, no entanto, apenas uma questão de falta de espaço. Uma sede própria era patrimônio almejado por entidades associativas. Além do simbolismo de perenidade, ela fornecia uma importante imagem de respeitabilidade para a categoria. Assim, os caixeiros se esforçaram por adquirir sua sede. Em 1913 compraram um terreno na então Rua 15 de Novembro (atual Rua do Sol) e conseguiram a ajuda do governo do Estado para isenção de impostos. O projeto arquitetônico do prédio foi elaborado pelo prestigiado artista italiano radicado em Alagoas, Luiz Lucarini. O edifício foi inaugurado em 15 de novembro de 1917, não por acaso na data de comemoração da Proclamação da República.

A suntuosidade da sede da entidade também representava uma busca de reconhecimento dos caixeiros como parte das camadas médias de Maceió e a consolidação de alianças políticas com setores da oligarquia local. Ao longo das primeiras décadas do século XX, apesar de não deixar de presenciar importantes debates para a categoria, o espaço da Perseverança foi frequentemente usado para palestras públicas e sessões cívicas de celebração de efemérides tradicionais (por exemplo, a Emancipação Política de Alagoas) e homenagem a personalidades consideradas importantes pela elite local (como no caso do Marechal Deodoro da Fonseca). O culto de um beletrismo empolado, com tintas conservadoras, era comum entre os dirigentes da sociedade. Além disso, com a criação da Academia de Ciências Comerciais, a Perseverança voltou sua atuação para a formação técnica dos comerciários para o pequeno mercado de trabalho local.

Com a consolidação da estrutura sindical corporativa a partir dos anos 1930, a Sociedade Perseverança entrou em decadência, mas ainda funcionou até a década de 1950. Com sua extinção, seu pomposo prédio transformou-se na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio de Maceió, quando também abrigou a Escola Técnica de Contabilidade de Alagoas (ETCAL). Em 2014, a partir de uma negociação envolvendo o Governo do Estado e a direção do sindicato, o prédio foi doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Restaurado, passou a funcionar como espaço de exposição de parte do acervo museológico e guarda do acervo documental dessa instituição. Apesar de seus novos usos, as paredes e os salões daquele prédio antigo guardam as lembranças da importante história dos trabalhadores do comércio de Maceió.

Acervo pessoal de Osvaldo Maciel. Foto do autor, 2006.

Para saber mais:

- LIMA JR., Félix. Maceió de outrora- vol 1 . Maceió: DAC-MEC/APA-SENEC, 1976.

- MACIEL, Osvaldo. A Perseverança dos caixeiros: o mutualismo dos trabalhadores do comércio em Maceió (1879-1917). Recife: EDUFPE, 2011.

- POPINIGIS, Fabiane. Proletários de casaca: trabalhadores do comércio carioca (1850-1911). Campinas: Edunicamp, 2007.

Crédito da imagem de capa: Sede da Perseverança e Auxílio, inaugurada em 1917. Acervo fotográfico do Arquivo Público de Alagoas.

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.