Marcella Araujo¹

No último dia 21 de setembro, aos 79 anos, Luiz Antonio Machado da Silva nos deixou. Professor do Departamento de Sociologia da UFRJ (1986-2011) e do Iesp/Uerj (antigo IUPERJ, 1974-2020), Machado foi um dos grandes nomes dos estudos urbanos brasileiros. Na sua particular condição de “sociopólogo”, como preferia se definir, ele se dedicou aos estudos do trabalho, das condições de vida e da política das camadas populares urbanas. Escreveu sobre o significado do botequim, a política na favela, os movimentos sociais urbanos, a criminalidade violenta e a informalidade do trabalho. Seus textos sobre este último tema foram recentemente compilados no livro O mundo popular: trabalho e condições de vida.

Luiz Antonio Machado da Silva se formou em Sociologia e Política na PUC- Rio, em 1964, tendo feito especialização em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Professora Maria Azevedo Brandão. Ingressou na segunda turma do Mestrado em Antropologia Social do Museu Nacional, em 1968, e três anos mais tarde defendeu a dissertação intitulada Mercados metropolitanos de trabalho manual e marginalidade. Doutorou-se em Sociologia na Rutgers University nos Estados Unidos, com a tese Lower Class Life Strategies: A Case Study of Working Families in Recife’s (Brazil) Metropolitan Area, em 1979, sob orientação do Professor Irving Horowitz.

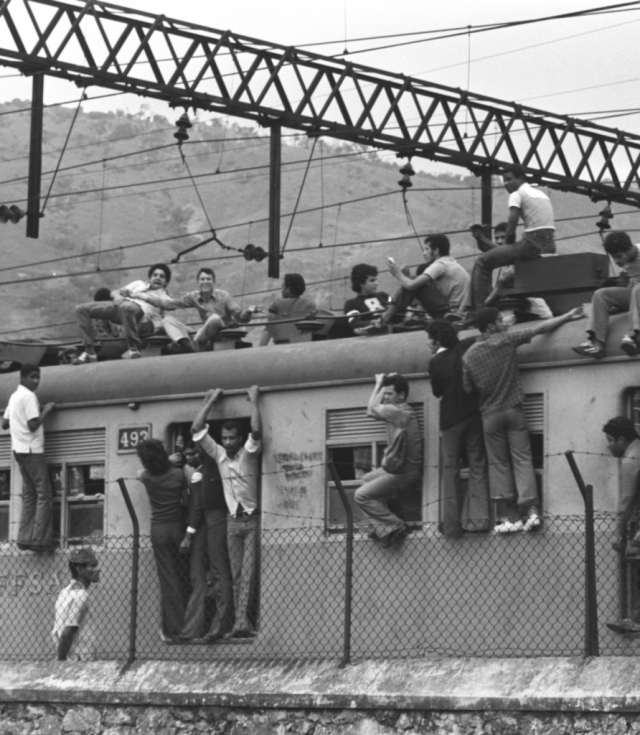

Sua dissertação de mestrado foi inovadora à época da sua defesa. O original se perdeu no incêndio do Museu Nacional, ocorrido em setembro de 2018, e só veio a público de maneira integral em O mundo popular. Como Machado mesmo disse em uma das reuniões de seleção dos textos que comporiam o livro, ele “desde sempre e para sempre, falou da marginália urbana”. O processo de marginalização dos trabalhadores migrantes que chegavam às grandes cidades brasileiras, nos anos 1960, e não conseguiam postos de trabalho assalariados nas fábricas foi o tema da sua primeira pesquisa sistemática. Como ele escreveria mais tarde, “analisar as dificuldades e distorções da incorporação dos trabalhadores ao processo produtivo em contextos onde o assalariamento era pouco generalizado” era a grande preocupação da sociologia latino-americana, quando ele cursava o mestrado.

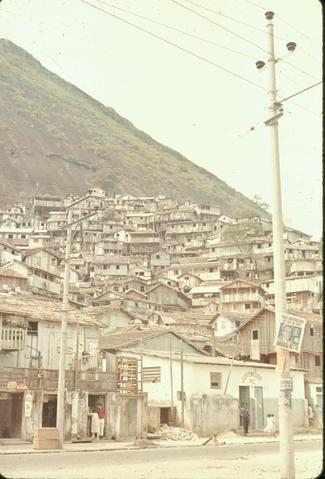

Ao contrário de expoentes da sociologia do desenvolvimento, Machado adotou “como perspectiva, a posição dos próprios trabalhadores”, para, a partir das condições do mercado de trabalho, discutir os modos diferenciados de inserção no sistema capitalista. Essa estratégia metodológica pretendia reparar a “falta de vivência da realidade estudada” dos tantos modelos teóricos sobre o capitalismo periférico. Como membro de equipes de programas de “promoção de melhorias habitacionais”, Machado percorreu dezenas de favelas, “o coração ecológico da marginalidade”, no Rio de Janeiro e em outros estados, realizando as entrevistas e observações participantes que lhe permitiriam refutar teses em voga naquele momento.

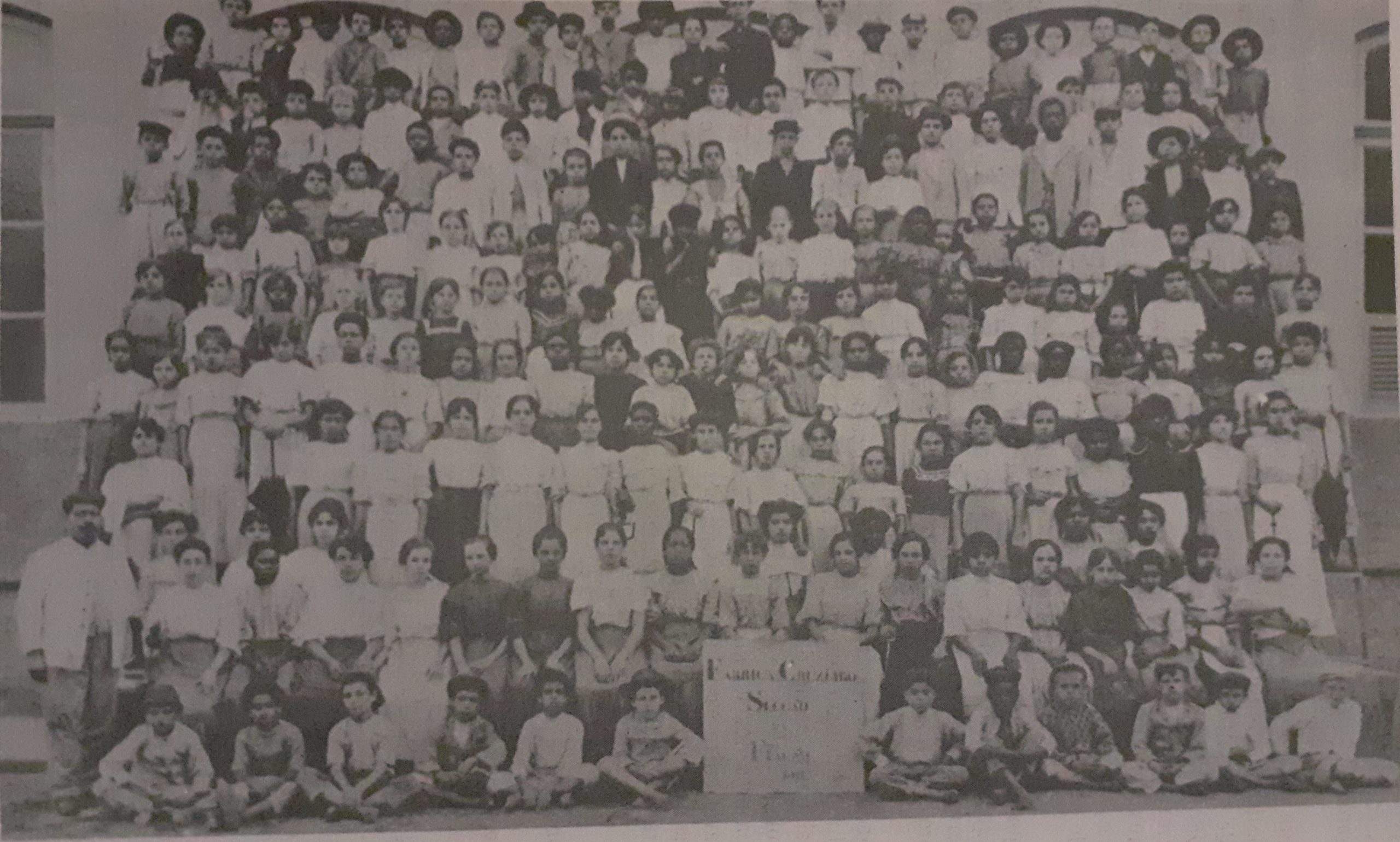

Acervo da FIOCRUZ, Rio de Janeiro.

Na dissertação, Machado agrupou diferentes autores da literatura sobre a marginalidade urbana em três modelos. O primeiro, marxista mais clássico, faria suas análises a nível do modo de produção e buscaria criticar como as relações de produção determinariam a estrutura social. O segundo modelo partiria da organização técnica da produção e setorizaria as atividades econômicas em modernas e tradicionais. O terceiro e último modelo, por sua vez, se situaria ao nível do processo de modernização e enfatizaria a carência de integração dos trabalhadores não assalariados. Os segmentos de trabalhadores marginais seriam, então, ora residuais, parte do exército de reserva que se reduziria conforme a industrialização avançasse, ora disfuncionais, improdutivos ou não integrados ao assalariamento e ao estilo de vida urbano.

Visto da perspectiva do trabalhador e de seus esforços para obter e manter empregos, o mercado de trabalho se diferenciaria em torno de dois tipos de empregadores: as firmas e os clientes. Com as primeiras, a subordinação se daria pelo controle das jornadas de trabalho e, com os segundos, pela necessidade de cultivo das relações. Problematizando categorias de classificação das estatísticas oficiais, o conceito de valor-trabalho e os enquadramentos jurídicos então existentes, Machado denominou os dois segmentos de mercado por oposição: mercado formalizado (MF) e mercado não formalizado (MNF). De maneira inovadora, reconheceu a institucionalização de ambos os segmentos, mas os diferenciou pelo grau de flexibilidade nas relações de trabalho: no MF, o controle do tempo e o valor do trabalho estavam regulados por contratos, ao passo que, no MNF, clientes, preços e tempo eram administrados pelo próprio trabalhador.

Deslocando, então, seu olhar para a racionalidade dos trabalhadores na manipulação de suas chances de mercado, Machado lançou atenção à experiência cotidiana e ao uso do tempo. Esse ângulo lhe permitiu “enfocar uma série de relacionamentos de cunho econômico, que ficariam obscurecidos por uma abordagem mais formal do tempo útil do trabalho”. Muitas relações sociais, como as ajudas, as amizades e as relações de vizinhança, assumiam, no cotidiano dos trabalhadores, significado econômico. E não raro a separação do tempo de trabalho e do tempo livre encobria prolongamentos de jornadas. Na “conta corrente de favores” cotidiana, o indivíduo que vendia sua força de trabalho aparecia integrado a uma unidade social maior, que alocava pessoas, tempos e dinheiros segundo estratégias próprias. Como Machado descreve, aposentadorias e férias eram, muitas vezes, empregadas na criação de pequenos negócios ou na compra de instrumentos de trabalho para prestação de serviços por conta própria que ficavam sob o encargo de parentes. Por seu papel de administradora do ganho da vida, Machado tomou então a família como uma “unidade econômica básica”. Em seu seio, estariam conciliadas atividades e rendimentos oriundos do MF e do MNF.

Se, por um lado, as dinâmicas de cada um desses segmentos de mercado eram distintas nos anos 1960, por outro lado, existia um “continuum de empregos”, com três importantes articulações entre eles. Não só a entrada no mercado de trabalho se dava massivamente pelo mercado não formalizado, como havia transferência frequente entre o assalariamento e o trabalho por conta própria, além de conciliação das duas situações de trabalho dentro da família. Além da inovação da estratégia metodológica, esse argumento fez importante contribuição na época. No campo da sociologia brasileira, a tese do “continuum de empregos” criticou a oposição entre assalariamento e trabalho por conta própria. O “desejo de independência”, suposta reminiscência cultural dos migrantes rurais que chegavam às grandes cidades, seria, se analisadas as experiências cotidianas dos trabalhadores, uma forma de obtenção de renda complementar e subordinada ao assalariamento. Se a dissertação tivesse circulado internacionalmente, Machado antecederia em dois anos a discussão levantada pelo antropólogo Keith Hart em seu famoso artigo “Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana”.

Após a defesa da dissertação, Machado continuou estudando condições de trabalho e estratégias de vida das camadas populares urbanas, no Rio e em outras cidades. Foi membro da equipe da pesquisa Mudança Social no Nordeste, coordenada pelo antropólogo Moacir Palmeira, e escreveu sobre pequenos negócios e as formas de subordinação nas relações não assalariadas. Em 1978, organizou a coletânea Estratos ocupacionais de baixa renda, com artigos sobre o cotidiano de trabalho de empregadas domésticas, costureiras, pedreiros, balconistas e ambulantes, os cinco segmentos que concentravam o maior número de trabalhadores com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Em 1984, organizou a publicação Condições de vida das camadas populares (série Debates Urbanos do Iuperj), tomando as famílias trabalhadoras como unidades de análise das escolhas feitas pelos indivíduos no mercado de trabalho.

Após um período dedicado ao tema da violência urbana, Machado voltou a discutir a informalidade em seu artigo “Da informalidade à empregabilidade (reorganizando a dominação no mundo do trabalho)”, publicado originalmente em 2002 e republicado em O mundo popular. Preocupado com o desmanche do assalariamento como regime de integração social (mais do que como contrato de trabalho), Machado fez uma importante revisão teórica da discussão acumulada sobre o problema do desenvolvimento. De categoria residual que abarcava todas as formas não assalariadas, quando escreveu sua dissertação, a informalidade teria se tornado uma categoria vazia, que, no início do século XXI, englobava realidades tão diversas como o bom e velho trabalho por conta própria, o empreendedor de classe média e novas formas de terceirização.

A perspectiva teórica que enfatiza as experiências e as culturas de trabalho, caras aos historiadores, não forneceu elementos fundamentais apenas para a compreensão da industrialização e urbanização no período nacional-desenvolvimentista. Frente a tantas transformações recentes no mundo do trabalho, cabe repensar a atualidade da discussão sobre a marginalização feita por Machado. Ainda que a informalidade tenha encontrado certa inércia, nas últimas décadas, com gerações de trabalhadores entrando, se capacitando e se mantendo ao longo da vida no mercado não formalizado, como apontou o sociólogo Adalberto Cardoso, o modelo de análise de Machado continua válido cinquenta anos depois. A atenção ao cotidiano e o recorte da família como unidade econômica são pilares de uma perspectiva analítica profícua para a compreensão das condições de trabalho contemporâneas. Hoje, em meio a tantas transformações, com o empresariamento e a pejotização dos trabalhadores, voltar a investigar os usos do tempo e a “conta corrente de favores” das famílias trabalhadoras talvez seja um caminho para os estudos contemporâneos sobre os mundos do trabalho da informalidade urbana.

¹ Professora do Departamento de Sociologia da UFRJ

Referências bibliográficas

CARDOSO, Adalberto, 2013. Ensaios de sociologia do mercado de trabalho brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV.

HART, Keith. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1973), pp. 61-89.

MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio (org.), 1978. Estratos ocupacionais de baixa renda. Rio de Janeiro:Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, EdUCAM.

_______, 1984. Introdução. Em: Condições de Vida das Camadas Populares. Rio de Janeiro: Zahar Editora.

________, 2002. Da Informalidade à Empregabilidade: Reorganizando a Dominação no Mundo do Trabalho. Cadernos do CRH, 37(37), pp. 81-109.

________, 2018; CAVALCANTI, M., MOTTA, E. e ARAUJO, M. (org.). O mundo popular: trabalho e condições de vida. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens.

PALMEIRA, Moacir (org.), 1979. Mudança social no Nordeste: reprodução da subordinação (estudo de trabalhadores urbanos). Rio de Janeiro: Paz e Terra.

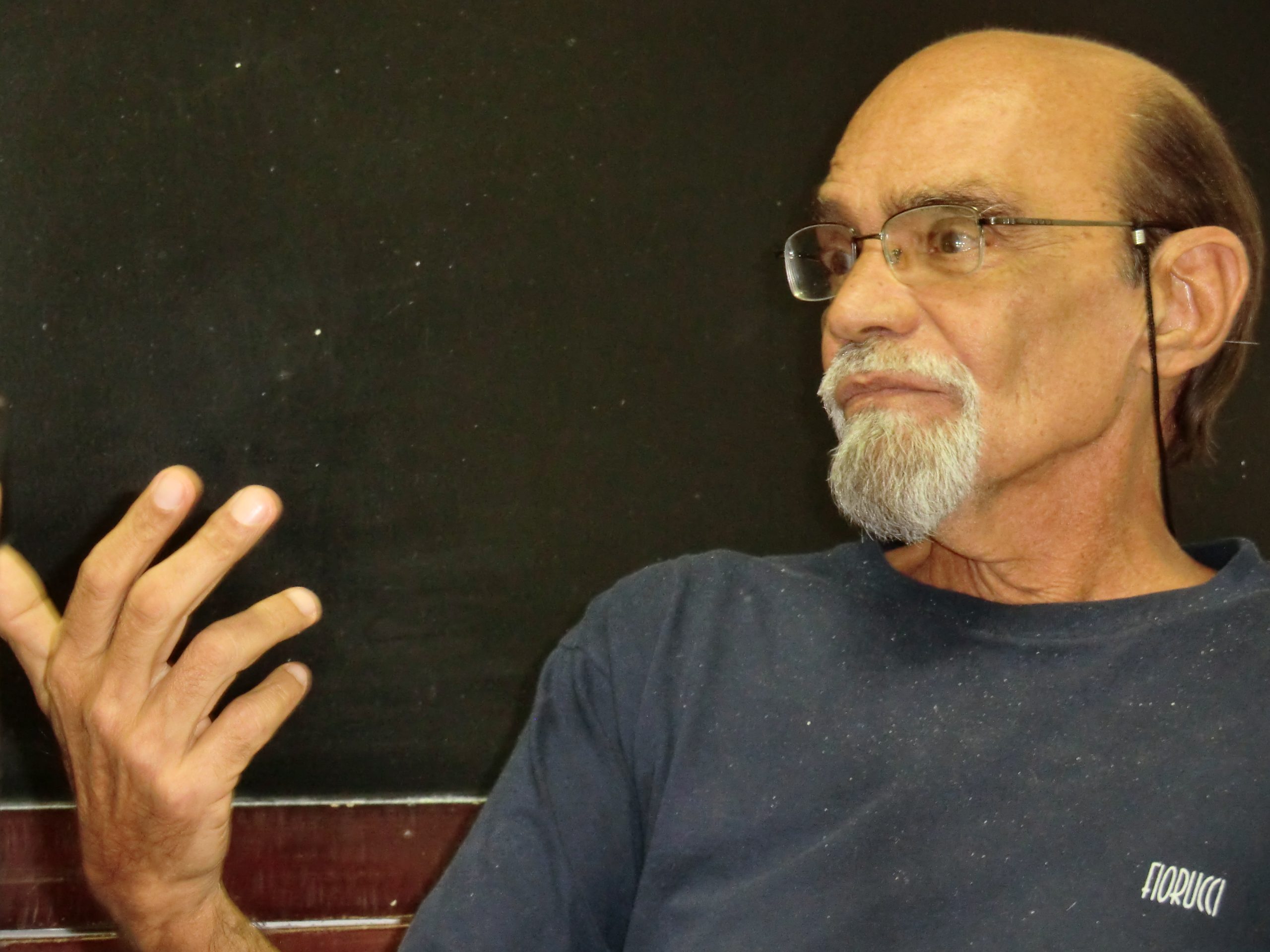

Crédito da foto de capa: Luiz Antonio Machado da Silva, em 2011. Fotografia de Alexandre Werneck.