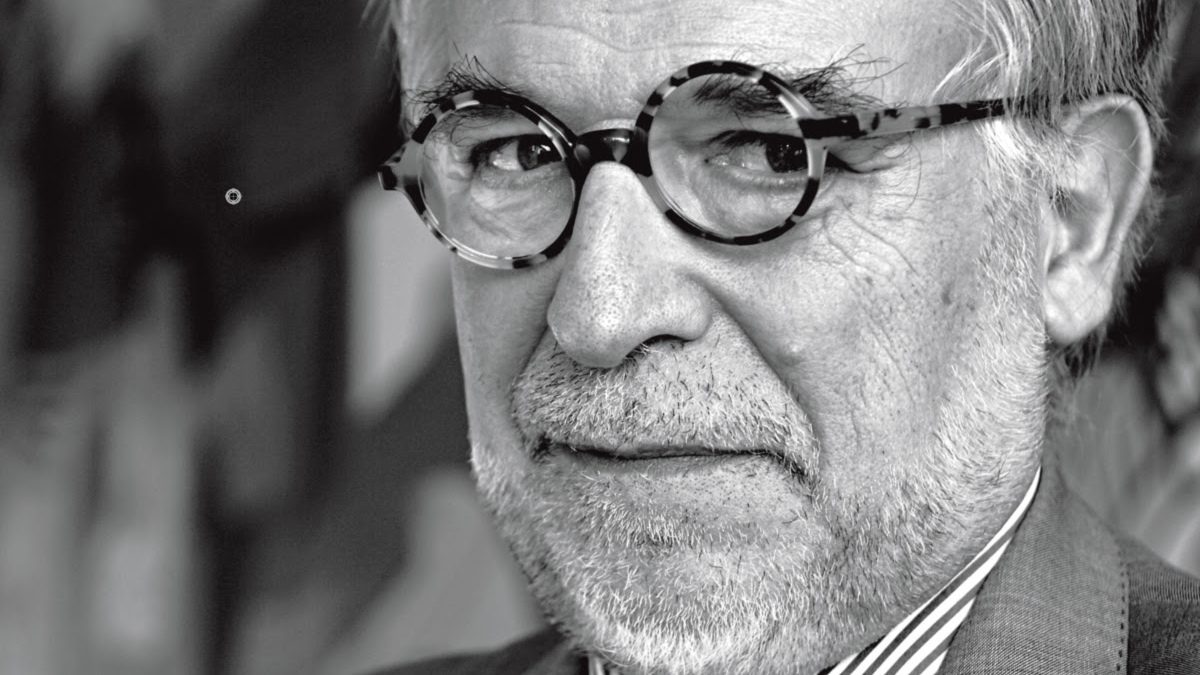

Entrevista com Marco Aurélio Garcia

Os anos de formação: 1941 -1964

Depoimento concedido a Alexandre Fortes (18/11/2009)

Contexto familiar

Fale um pouco da tua trajetória, contexto familiar, infância…

MAG – Eu nasci em 1941, no dia da invasão da União Soviética [pela Alemanha Nazista]. Minha família era de classe média. O pai era advogado, veio do interior, de Santa Maria para Porto Alegre. Minha mãe, antes de casar, funcionária público, e depois ficou “do lar”, como se diz, bem classe média. O meu avô materno era um advogado também e que teve participação política. Depois, eu acho que, talvez, até por um temperamento muito particular – perdia o amigo mas não perdia a piada – foi se afastando do centro da política. Ele formou-se em 1912, se não me engano, na Faculdade de Direito, em Porto Alegre, tinha sido amigo de Getúlio, tinha sido amigo do Maurício Cardoso1 … e dos outros do borgismo2 de uma maneira geral. Eu me lembro dele ter voltado à política nos anos 1950, tentando, infrutiferamente, ser eleito vereador pelo PSD, em São Paulo. Ele era um homem de ideias conservadoras, mas de uma personalidade muito afável. Um homem com preocupações culturais. E uma das imagens que eu tenho, muito forte, é a biblioteca do meu avô, a qual eu frequentava muito…

No interior?

MAG – Não, não. Meu avô é portoalegrense. Eu nunca me preocupei muito com minhas origens familiares, mas, até onde eu sei, não houve nenhum estrangeiro na família. Meu tataravô foi escritor. Tem até uma rua na Glória [bairro de Porto Alegre] com o nome dele, Bibiano de Almeida. E, segundo se diz, tinha sido também um escritor de obras pornográficas. O que eu acho muito simpático. Metade do século XIX, em Porto Alegre, alguém que fosse latinista e ao mesmo tempo escritor de obras pornográficas, eu acho muito divertido. O meu avô paterno eu não conheci. Ele morreu muito cedo. Era um homem muito ligado ao Flores da Cunha3. Quando meu pai foi para Porto Alegre, junto com a minha avó, viúva com quatro filhos, de uma certa forma, foi protegido do Flores. E a proteção que o Flores ofereceu ao meu pai foi de conseguirem uma matrícula na Faculdade de Direito e um emprego no Tesouro, aos dezesseis anos de idade. Foi procurador fiscal do estado. Foi colega de turma do [João Goulart, o] Jango, mas não se lembrava dele. O Jango parece que era uma pessoa meio ausente. E meu avô fez carreira como procurador fiscal, chegou a diretor do Tesouro. Eu acho que num determinado momento foi até subsecretário (da Fazenda). Tem uma particularidade da minha família: minha família é laica. Meus pais não casaram no religioso, eu não sou batizado, eu não casei no religioso, meu filho não é batizado. Laicidade. O meu avô materno era espírita, mas se comportava como um laico, de uma maneira geral. E, de uma certa maneira, tinha um certo componente anticlerical na família. Acho que é um fenômeno que em Porto Alegre se vê com uma certa frequência, como a gente vê no Uruguai.

O “Batalhão Nacionalizador” e o fim da Segunda Guerra Mundial

MAG – Outra coisa interessante é que logo depois que meus pais casaram, antes de eu nascer, houve a guerra e o meu pai, que tinha feito CPOR, foi convocado como oficial do Exército. Ele serviu quatro anos como oficial do Exército em Santa Maria, onde ele ficou sob o comando do então general Henrique Teixeira Lott4. E depois serviu em Santa Cruz do Sul, que era uma cidade muito germanizada. Então, o batalhão que foi enviado para Santa Cruz, sintomaticamente, era chamado Batalhão Nacionalizador. Porque em Santa Cruz, grande parte da população naquela época falava alemão ou uma coisa parecida com alemão. Inclusive a população negra da cidade falava alemão. A imagem mais antiga que eu tenho na cabeça de um fato histórico é o final da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, sendo filho de um oficial do Exército, de um batalhão nacionalizador… E meu pai, pelo fato de ser um advogado, era invariavelmente chamado para fazer os discursos… Virou o intelectual do batalhão. E a alemoada, como chamava na época, de Santa Cruz resistia muito à ideia de que a Alemanha tinha sido derrotada também pela União Soviética. Isso é uma coisa que meu pai contava. Mas eu me lembro que fizeram um palanque no centro da cidade, ali defronte aquela catedral gótica, e pintaram as bandeiras das tropas aliadas. Meu pai passou por lá e disse “E a bandeira da União Soviética?” Disseram: “O padre não quer que pinte essa.” (risos) Meu pai disse: “Não. Pinte aí.” Tinha aquelas coisas nas festas: “Viva Roosevelt!”, “Viva Churchill!”. Aí meu pai: “-Viva Stalin!”. Ele era um homem, de uma certa forma, de centro-esquerda. Tenho a impressão que votou no [Yedo] Fiúza, em 1945 [candidato presidencial do PCB]. No entanto, seguiu uma trajetória que era comum naquela época, de simpatia pelas ideias de esquerda, mas uma antipatia muito grande pelo PTB, pelo getulismo… Então, isso fazia com que essa gente se aproximasse um pouco do udenismo. Eu não sei em quem ele votou em 1950. Não me lembro. Não excluiria que tivesse votado no Brigadeiro [Eduardo Gomes, candidato presidencial da UDN]. E ele teve uma inflexão para uma posição mais explicitamente de esquerda, já nos anos 1950 e 1960. Nessa época eu já estava com uma influência política maior. Mas, enfim, na minha casa havia livros de esquerda, havia o “Manifesto Comunista”, o “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico”, livros do Plekhanov, coisas desse estilo. E, de uma maneira geral, era um ambiente bastante arejado. Na minha casa, também, havia uma boa biblioteca, para os padrões daquela época, evidentemente.

Tu tens irmãos?

MAG – Tenho uma irmã, que é dez anos mais moça que eu. Dizem que nós somos dois filhos únicos… Em 1945, quando terminou a guerra, meu pai deu baixa do Exército e voltou de Santa Cruz para Porto Alegre. Foi um período um pouco difícil, porque estando fora da Procuradoria Fiscal, muita gente passou na frente dele. Então, obviamente, ele tinha um salário mais modesto. Se estabelecer como advogado também não era uma coisa fácil. Mas ele foi tocando e com o tempo, foi tendo, digamos, um reconhecimento funcional necessário. Nós fomos morar na rua Azenha [no tradicional bairro Azenha em Porto Alegre].

Programa de Rádio, Viagem a Paris e militância no “Julinho”

MAG – Eu estudei num grupo escolar que naquela época era própria na rua Azenha, e hoje parece que é na General Caldwell, ali perto da igreja. Naquela época eram cinco anos primários, quatro de ginásio, três de colegial. Quando eu terminei o quarto ano primário acharam que eu poderia fazer diretamente o exame de admissão, pulando o quinto ano. Eu fiz o exame e entrei no Cruzeiro do Sul. Colégio muito simpático, lá em Teresópolis [bairro na Zona sul de Porto Alegre]. Eu soube recentemente que o colégio fechou. Tive alguns antecessores ilustres lá: [os escritores] Josué Guimarães e Érico Veríssimo. Foi um período feliz, sabe, porque eu tinha muitos amigos… Mas, do ponto de vista de atividade política, praticamente nada. Eu tinha sido um excelente aluno no curso primário. Era sempre o primeiro aluno da turma. E no ginásio, eu fui perdendo o “peso”. Fui perdendo peso. Quando eu terminei o ginásio, eu já tinha mais ou menos a ideia de fazer direito. Era uma coisa meio inercial. Eu cometi um erro. Eu deveria ter ido para o curso clássico, mas eu gostava tanto do Cruzeiro do Sul, que só tinha curso científico, e fiquei lá. O resultado é que eu levei bomba, repeti o primeiro ano científico. Para mim foi um abalo muito… muito grande. Aí eu decidi fazer a seleção para o Colégio Júlio de Castilhos [popularmente conhecido em Porto Alegre como “Julinho”]. Nesse… a minha vida começou a mudar do ponto de vista político. (ri) Tem um episódio interessante nesse período. Eu gostava muito de literatura. E nessa época havia muito esses programas de perguntas e respostas, tipo “O Céu é o Limite”. Havia um programa lá em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, que era um grande sucesso, e eu terminei me inscrevendo. Participei de treze programas e ganhei. O prêmio foram duas viagens para Paris. Então fui com meu pai. Uma coisa interessante, porque eu nunca tinha saído de Porto Alegre. Eu não conhecia nem São Paulo nem o Rio de Janeiro.

Em que ano foi isso?

MAG – O programa em 1957, 1958. Aí o pai disse: “Bom. Então de presente tu vais estudar na Aliança Francesa”. No primeiro ano que eu estive no Júlio de Castilhos, eu tinha aulas de tarde, e ia todas as manhãs, por duas, três horas, para a Aliança Francesa. Fiz um curso intensivo. Isso me deu uma base de francês, que me foi muito útil… Gostaria de ter tido a mesma base em inglês, que eu não tive. Bom. Eu fui a Paris em janeiro de 1959, passei um mês, fui a Lisboa. Quando voltei entrei no Júlio de Castilhos, no ano em que o colégio mudou de prédio, depois do incêndio do que hoje é a Faculdade de Economia. No primeiro dia de aula, o Julinho, como se chamava na época, estava de greve. Greve. Uma agitação… Eu já fiquei excitadíssimo. (risos) Eu me lembro que nesse dia, um aluno do curso secundário, que estava em pé numa caminhonete lá, com um megafone na mão, era o Marcos Faerman (o Marcão). Ele depois se transformou num jornalista de primeira linha, nacionalmente. Morreu há poucos anos. A minha turma no clássico era uma turma pequena, tinha uma diversidade muito expressiva. Um dos meus colegas, com quem eu me aproximei rapidamente, ficamos amicíssimos e somos até hoje amigos, foi o [ator] Paulo César Pereio. Que era, já naquela época, um pouco o personagem que ele é hoje. O Pereio tentou me levar para o teatro. Eu comecei na época, a ensaiar e coisa desse tipo. Num determinado momento o Teatro de Equipe, que tinha sido fundado e era uma coisa muito promissora na cidade, foi para o Rio de Janeiro, fazer uma longa temporada. E o Pereio queria que eu fosse; claro, com um papel bem pequeno. Mas o meu pai teve a sabedoria, naquela época, de dizer: “Não, senhor. Vá se dedicar aos seus estudos”. (risos) Então eu não fui. Mas eu me dediquei muito à política estudantil, no grêmio estudantil. Foi um ano que houve eleições. A esquerda apresentou uma chapa encabeçada por um sujeito, um pouco mais velho do que nós, chamado Nissim Castiel, irmão daquele Alberto Castiel que foi da USP. Já faleceu também. Eles eram de uma dessas famílias de judeus comunistas. Nós fizemos uma boa amizade. Quando ele foi eleito, eu fui ser secretário do grêmio.

O PCB e os judeus progressistas de Porto Alegre

Isso em que ano?

MAG – Isso, acho que ainda em 1959. É importante mencionar o seguinte. O ambiente, a cultura política da esquerda naquele momento estava muito, muito influenciada pelo nacionalismo econômico. O tema do petróleo era um tema muito forte. De maneira que nós criamos o movimento nacionalista, como uma espécie de uma grande frente política. Naquela época, nós construímos a Torre do Petróleo na praça da Alfândega. Eu passei a ler um jornal chamado O Semanário, no qual escreviam autores muito ligados ao movimento nacionalista. O mais eminente de todos era um sujeito chamado Gondin da Fonseca, que havia escrito um livro que foi um best-seller no país, chamado Que sabe você sobre petróleo? E eu era muito atraído pelo estilo polêmico que ele tinha. Mas tinha outros que escreviam: Osnir Duarte Pereira, Nelson Werneck Sodré, que escrevia com pseudônimo porque como coronel do Exército ligado ao Partido Comunista não podia aparecer. Ele tinha uma coluna literária. Eu lia muito o Semanário. Depois, passei a ler, quando começou a aparecer, o Novos Rumos, que já era um jornal do Partido Comunista. Um belo dia, eu estava na casa do Nissim, lembro perfeitamente, um sábado, em agosto de 1959, e ele disse: “Olha. Eu vou a uma reunião do Partidão…” Na época não chamava Partidão, não. “Eu vou a uma reunião do PC. Você não quer ir?” Eu digo: “Ah. Eu vou.” Foi uma reunião sui generis, porque havia poucas pessoas. Um deles era o Marcos Faerman, que estava ingressando naquele dia no partido. Estavam o Nissim, eu e mais duas pessoas: o Elói Martins e o João Amazonas. E eu decidi que ia ingressar no partido e pronto. Aí nós criamos uma célula do Partido Comunista lá no Júlio de Castilhos, que teve, rapidamente, uma grande irradiação. É interessante observar que um número muito expressivo de militantes do Partido naquela época era judeu. Judeus comunistas. Era um fenômeno político muito interessante: o progressismo dos judeus. Grande parte desses judeus eram frequentadores do Clube de Cultura de Porto Alegre. Porque em Porto Alegre havia duas… digamos, vertentes da comunidade judaica. Uma mais social e provavelmente reunindo gente mais moderada, que era a Hebraica, como existia em outras partes do país, depois eu vim descobrir. Mas o Clube de Cultura reunia [pessoas] como os Scliar… O Wremyr Scliar foi meu contemporâneo lá. O Nelson Kanter, o Flavio Kanter, o Isaac Einhorn, o Moisés Pontremoli… Enfim, tinha uma comunidade judaica muito grande. Quando chegou no final do meu período lá, eu cometi uma insanidade, que foi me candidatar a presidente do grêmio. Eu estava no final do curso, era uma coisa absurda. Mesmo assim, insistiram na candidatura. A eleição se realizou, mas nunca foi apurada, então nós nunca ficamos sabendo qual foi o resultado eleitoral. (ri)

O DCE da URGS e a luta pela Reforma Universitária

MAG – Eu fiz exame vestibular, naquele ano, para a Faculdade de Direito e não passei. Levei bomba em latim. Mas fiz também para Filosofia e passei. E no ano seguinte eu passei para Direito. Então, eu frequentei as duas faculdades na URGS. Aí nós já estávamos já constituindo o Partido Comunista na universidade. Havia muito poucas pessoas. Tinha um velho quadro do Partido Comunista, o Honório Peres. Acho que está vivo ainda. É uma figura adorável, muito respeitável. Nós tivemos algumas brigas em algum momento, mas isso não afetou a estima que eu tenho por ele. Grande parte da leva do Júlio de Castilhos terminou indo para a universidade, e nós começamos a vertebrar o Partido Comunista. E no segundo ano da Filosofia, em realidade, o meu primeiro ano do Direito, nós ganhamos a eleição do DCE. O Fulvio Petracco, que depois se transformou em dirigente do Partido Socialista foi o candidato… É um sujeito muito inteligente, com muito carisma. Uma das questões que estava muito em voga naquele momento era o tema da reforma universitária. Você sabe que a reforma universitária no Brasil é um fenômeno tardio. Na Argentina, o grande movimento da reforma, que teve uma influência decisiva sobre a esquerda de toda a América Latina, é de 1919. E no Brasil, o movimento pela reforma universitária apareceu só em 1960. Houve um seminário latino-americano de reforma universitária em Salvador, organizado pela UNE. E no ano seguinte houve o primeiro seminário nacional de reforma universitária. Eu era secretário de Cultura do DCE, e o Nelson Kanter, que era o secretário de Reforma Universitária disse: “Olha. Vai ter um seminário na Bahia e eu acho que você deveria ir também.” Eu terminei indo e conheci muita gente. Eu tinha ido, um pouco antes, a uma reunião de dirigentes comunistas, em janeiro, que depois me valeu incomodações muito grandes, porque uma pessoa dessa reunião caiu nas mãos da polícia em 1964. Mas eu fui à Bahia e para mim foi uma coisa extraordinária. Porque era um momento em que se viajava muito pouco pelo Brasil. Hoje é diferente. Hoje, qualquer quatorze, quinze anos, o sujeito está viajando pelo mundo, etc.. Naquela época, não.

A UNE Volante

MAG – Nesse seminário de Salvador se consolidou um pouco um grupo de pessoas ligadas ao Partido Comunista com quem nós convivemos durante muito tempo. Na reunião do Rio de Janeiro, uns meses antes, estava o Alberto Goldman5, para você ter uma ideia, que era um estudante da Politécnica. Na reunião de Salvador estava a Liana Maria Aureliano6, hoje casada com o João Manuel Cardoso de Mello7, também economista. Tinha o Ivan Otero Ribeiro8, um economista também muito importante, que morreu naquele acidente do avião do Marcos Freire9, que explodiu. Tinha o Aluísio Oliveira. Uma grande figura, que depois participou do governo Collor, mas com quem eu sempre mantive uma relação muito forte, independentemente dessas opções. Tão forte que, tempos depois, eu descobri que o filho dele se chamava Marco Aurélio, em homenagem à a nossa amizade. O Moacir Andrade, que era um jornalista do Rio de Janeiro, que eu perdi a pista nos últimos anos… Enfim, esse grupo, de uma certa forma, se manteve mais ou menos coeso por muitos anos. Aí surgiu um pouco a ideia de que eu viesse para a diretoria da UNE. De tal maneira que, uns meses depois, em julho de 1961, eu fui eleito vice-presidente da UNE… Aldo Arantes10 presidente, Roberto Amaral11, nosso ex-ministro, era um dos vice-presidentes. Eu era vice-presidente da Reforma Universitária e Cultura… Tinha alguém mais, ligado à Polop [Organização Revolucionária Marxista Política Operária]… O presidente e um vice-presidente eram ligados à JUC [Juventude Universitária Católica] na época, que pouco depois, se transformou em Ação Popular (AP). E tínhamos um número razoável de comunistas. Eu acho que éramos cinco. Porque o Amaral terminou se incorporando ao partido… Esse foi um período da minha vida que eu aproveitei muito, mas também, em que eu deixei de fazer uma série de coisas que eu deveria ter feito, do ponto de vista de formação intelectual, etc. etc.. (ri) Mas eu vivi um ano no Rio de Janeiro, e foi um momento que eu conheci o Brasil. Salvador tinha me chamado muito a atenção. O Aldo era um sujeito muito inventivo, com muita determinação, e decidiu que nós teríamos que fazer com que a UNE viajasse por todo o país. Daí surgiu a ideia da UNE Volante. Então nós fomos para Manaus, Belém do Pará, Piauí… Na época, o Piauí era uma coisa espantosamente… Quer dizer, não tem nada a ver não com o Brasil, para não fazer propaganda do governo Lula, mas com o Brasil de dez, quinze anos atrás. Era um outro país. Mas um país muito, muito interessante. Para mim foi uma descoberta do Brasil. Foi um período em que nós estávamos, por um lado, empurrando muito a questão da reforma universitária. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, nós preparamos coisas muito mais consistentes. Nós organizamos a greve do 1/3, que foi uma greve que paralisou as universidades brasileiras, todas, sem exceção (Todas! Isso é uma coisa espantosa) durante quase dois meses. No segundo seminário que nós fizemos se publicou a famosa Carta de Curitiba.12

O Centro Popular de Cultura

MAG – Por outro lado, eu me ocupava também daquilo que me dava mais prazer ainda, que é o CPC, o Centro Popular de Cultura. Eu era uma espécie de responsável, na diretoria. O [sociólogo] Carlos Estevam [Martins], era o diretor do CPC, e nós tínhamos reuniões diárias, que iam até duas, três da manhã, com [o dramaturgo] Oduvaldo Vianna Filho, de quem eu fiquei amigo, o [dramaturgo] Armando Costa, o [cineasta] Leon Hirszman, o [cineasta] Cacá Diegues. O Cacá também fazia movimento estudantil naquela época. O Afonso Beato, que hoje é um dos maiores fotógrafos do cinema mundial, é fotógrafo do [cineasta espanhol Pedro] Almodóvar e de outros, estava lá. O [cineasta] Arnaldo Jabor, [o músico] Carlos Lira, o próprio [sociólogo] Luiz Werneck Vianna, que não é propriamente da área artística mas… enfim, dava os seus pitacos lá. Então foi um período extremamente interessante. A ideia da UNE Volante era de que não bastava só o discurso político. Tinha que se usar, concretamente, as manifestações artísticas como uma arma de politização. Nós fizemos, naquela época, (foi a minha incursão no teatro, tardia) o Auto dos 99%, durante noites e noites e noites. Foi um instrumento decisivo para preparar a greve de 1/3. O êxito da peça era uma coisa impressionante… É a época também em que nós estávamos filmando o Cinco Vezes Favela. Só ficou pronto, em realidade, no ano seguinte. Foi um período muito, muito intenso. Evidentemente, a minha vida acadêmica decaiu consideravelmente… Nós tínhamos feito um pacto da diretoria de que, salvo o vice-presidente de Relações Internacionais, que era o Clemente Rosas, um sujeito muito simpático, também ligado ao Partido Comunista naquela época, ninguém de nós viajaria para o exterior. Porque a UNE tinha ficado um pouco desgastada com os dirigentes viajando… Claro, tinha muito convite para viajar, mas nós dissemos: “Só quando terminar a gestão”.

Leningrado

MAG. – Quando terminou a gestão, nós fomos para o congresso da União Internacional do Estudantes, que era em Leningrado, hoje São Petersburgo. O Aldo Arantes, eu e outros lá. Isso, já em agosto de 62. Pegamos as noites brancas de São Petersburgo. É interessante observar que quando nós estávamos lá eu ouvi pela primeira vez alguns rumores sobre a crise dos foguetes.

Esse era o período de surgimento do PCdoB, da POLOP, e também da AP. Em que isso afetava o ambiente na UNE?

MAG. – Na UNE, afetava pouco, porque o que nós tínhamos, basicamente, era o Partidão, que era nessa época bastante forte do ponto de vista nacional, ainda que minoritário. Porque, quando a AP se formou, ela exerceu uma atração muito grande não só sobre a geração de católicos de esquerda, de uma formação mais sofisticada (o [filósofo francês Emmnauel] Mounier, [o padre dominicano] Louis Joseph Lebret, coisas desse tipo) mas ela, de uma certa forma, arrebanhou quase toda a base da JUC, que era, muitas vezes, uma base sem uma formação tão clara, mas que se viu atraída por aqueles jovens que eram seus líderes: o Betinho13 era uma figura importante…

O Vinícius Caldeira Brandt14…

MAG. – O Vinícius… Ainda que o Vinícius fosse mais introspectivo. O próprio Aldo, evidentemente. Quando eles montaram a AP, ela ainda era beneficiada pela presença de Henrique Vaz15, o Almino Afonso16 esteve vinculado nesse momento… Enfim, ela teve um poder de atração muito grande e se transformou numa força hegemônica no movimento estudantil. Mas nós tínhamos estabelecido uma espécie de “condomínio”, no qual, evidentemente, o Partido Comunista era menos importante, mas era muito importante de qualquer maneira, e a AP tinha mais peso. E havia a Polop, que era muito pequena. Mas a AP sempre fazia uma graça de que a Polop tinha o direito de indicar alguém para a diretoria. Na nossa diretoria, por exemplo, foi um mineiro, muito simpático, o Mário Lúcio. Parece que hoje ele é psiquiatra em São Paulo. Mas eu nunca mais o vi depois disso. A Polop tinha mais base em São Paulo, um pouco em Minas também, um núcleo menor no Rio, com o Moniz Bandeira17, alguma coisa na Bahia…

A UNE na crise da renúncia de Jânio Quadros

MAG – Ah! Mas, evidentemente, a coisa mais importante, é que nós fomos eleitos para a diretoria da UNE, em 1961 e em julho eclodiu a crise da renúncia do Jânio. O Jânio já estava se engalfinhando contra o [Carlos] Lacerda [governador da Guanabara] naquele momento. E, evidentemente, uma das coisas que incomodava muito a direita, naquele momento era a política externa independente. Então nós viemos aqui a Brasília para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, para arrumar dinheiro para o CPC, para uma série de projetos, então trouxemos pastas com projetos etc. etc… Em segundo lugar, para convidar o Jânio para ir à UNE. O nosso encontro foi hilário, absolutamente hilário, porque foi no dia 23 de agosto de 1961. Jânio nos recebeu e o encontro começou da forma mais tempestuosa possível. Nós ficamos esperando lá, aquele chá de cadeira normal… Aí entramos na sala. Eu sempre tento identificar que sala era, mas como o Planalto passou por muita mudança, eu não consigo. Era uma sala totalmente escura, e o Jânio estava, furiosamente, digitando num aparelho de telex. Uma sala escura, com uma lâmpada assim. E ele nos deixou uns dez minutos em pé. Lá pelas tantas, ele parou, dramaticamente, se virou para nós e disse assim: “Ontem, assinei o abono de faltas para os estudantes que foram no seminário de reforma universitária. É a última vez que eu faço isso!” Eu me dei conta de uma coisa espantosa: o presidente da República assinava abono de faltas para os estudantes. (risos) Você imagina o que era o Brasil nessa época. Muito bem. Aí… Quer dizer, ele já começou nos dando uma putchada, assim, total. Aí o Aldo, que era uma pessoa muito educada, disse: “Presidente, nós viemos aqui falar com o senhor…” E o Jânio disse: “Não. Excelência. O primeiro ministro da Inglaterra é Excelência e o presidente do Brasil é Excelência”. Outra mijada em cima do Aldo… (risos) Aí… “Bem, Excelência, então nós viemos cá para lhe comunicar a eleição da nova diretoria da UNE”. E passa para o Jânio uma folha circular impressa, que nós tínhamos mandado para todos os centros acadêmicos. “Mas vocês não têm um protocolo? Como é possível que mandem, entreguem para o presidente da República uma circular impressa?” (risos) A essa altura eu digo, nós vamos sair presos daqui. (risos) Bom. A coisa foi se compondo aos poucos… Ah! Estávamos o Aldo, eu, um cara negro, ligado à Umbanda, presidente da UME, União Metropolitana do Estudantes, do Rio de Janeiro, que era uma figura fantástica. E estava a presidenta do Diretório Central dos Estudantes, que era uma mulher muito bonita, muito charmosa, um pouco mais velha que nós, em quem o Jânio, evidentemente, imediatamente botou o olho. (risos) Então, foi uma espécie de um lubrificante para a conversa. Aí a conversa começou a rolar, fluir mais… E quando o Aldo disse: “Nós queríamos que Vossa Excelência fosse nos visitar na UNE”, o Jânio disse: “Não. Mas o Lacerda não gosta de mim”. Aldo respondeu: “O Lacerda não manda lá. O senhor é o presidente”. Enfim, subitamente, ficou tudo bem. E nós começamos a passar os projetos. E ele despachava nos projetos. “Autorizo”, não sei quê, não sei quantos milhões. “Autorizo” e tal. E a gente pegando aquela…

A famosa caneta. (ri)

MAG – E eu explicando para ele as partes que eram do CPC… “Aqui, nós queríamos fazer um circo”. “Circo. Muito importante”. “Autorizo”. (risos) Bom. Aí… ficamos um tempo impressionante lá dentro. Culminou… “Bem, presidente, então, muito obrigado por tudo”… Ele diz: “Eu quero falar com os senhores amanhã.” A gente com passagem de volta marcada, mas tudo bem. “Às seis da manhã”. (risos) Seis da manhã! Está bem. Nós dormimos em cinco no mesmo quarto, para economizar. (risos) Bom. No dia seguinte, quatro e meia da manhã, acordamos, todo mundo com um sono tremendo… A gente, de lá, via o Alvorada. Aí, cinco e meia da manhã, a gente vê o Jânio saindo. Fomos lá falar com ele. E ele não perdeu cinco minutos conosco… Eu digo: “Esse cara é doido”… (ri) Nós voltamos… O Aldo foi para o Rio e eu ia para uma tarefa qualquer da UNE em Belo Horizonte. No dia seguinte, eu ainda ia ficar mais um dia em Belo Horizonte. Aí chega a notícia da renúncia. Eu tentei imediatamente ir para o Rio. Os aviões lotados. Eu me lembro que na época eu, muito provinciano, andava com uma mala enorme, rapaz, uma coisa… Eu desembarco no Rio, no Galeão e vou direto para a UNE. Quando eu cheguei, uma multidão na frente da UNE. Porque nós morávamos na UNE. Nós tínhamos um apartamento lá nos fundos da Praia do Flamengo, 132. Eu fui lá e enchi a minha mala de livros, roupas, etc. e fui para a casa de um tio meu que morava em Copacabana. Deixei a mala lá e voltei. Quando eu voltei a UNE já estava cercada pela polícia. E aí começamos a viver a primeira experiência de clandestinidade. Depois, inclusive, a gente ficou sabendo que havia ordem de prisão nominal contra nós. O livro daquele Mario Vitor, Cinco anos que abalaram o Brasil, traz a ordem de prisão.

A Campanha da Legalidade

MAG – Bom. A gente teve as primeiras notícias de que o [Leonel] Brizola [então governador do Rio Grande do Sul] estava resistindo. Então decidiu-se, no comando, que se reunia clandestinamente… Aquele negócio todo: você pegava um táxi, descia num ponto, pegava outro táxi, para não ser seguido, etc. Então, o comando, que estava reunido, decidiu que dois de nós iríamos para o Sul, para acertar a transferência da sede da UNE para lá. E escolheram os dois gaúchos que iriam, que eram o Nei Sroulevich, presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundários, a AMES, que foi, depois, figura organizadora do festival de cinema, depois, muito ligado ao Ruy Guerra. Ele morreu há poucos anos, e eu. O Rio já estava meio ocupado, meio em estado de sítio assim. Embarcamos lá no Galeão. Eu me lembro que para chegar no Galeão, tinha fileiras com policiais, o Exército… E tomamos um Caravelle para Porto Alegre. Chegamos tarde da noite em Porto Alegre. Eu fui para o Palácio Piratini para tentar falar com Brizola, mas estava difícil falar com ele. Foi, coincidentemente, aquela noite em que o Palácio ia ser bombardeado, etc. Bom. Não foi bombardeado. Nós fomos para casa dormir. No outro dia, quando levantamos, o Machado Lopes18 estava indo para o Palácio, falar com o Brizola. Meu pai já ficou todo excitado: “Eu vou para lá, para defender o Palácio”. (Ri). Bom. E houve a conciliação do Brizola com Machado Lopes. Portanto, criou-se uma base forte para o chamado movimento da Legalidade. E eu, à tarde, consegui falar com o Brizola. Eu disse: “Olha, nós queremos vir para cá, etc. etc. E eu preciso de dinheiro para trazer esse pessoal”. Aí o Brizola deu o dinheiro para a gente comprar as passagens. E nós, para desespero da minha mãe, voltamos para o Rio de Janeiro. Aí, parte do pessoal já tinha vindo de qualquer maneira, outros ficaram lá, alguns foram presos… Eu fiquei uns dias, também, meio clandestino no Rio de Janeiro. Até que desanuviou a situação. E a UNE ficou com muita visibilidade naquele momento. O Aldo foi para Porto Alegre, e ele falava todos os dias pela Cadeia da Legalidade, que era ouvida no Brasil inteiro, conclamando o movimento estudantil à resistência… Nós realizamos um conselho extraordinário da UNE no Rio Grande do Sul… O Brizola estava muito irritado com a solução que tinha sido dada, do parlamentarismo. Era o atrito dele com o Jango… E nós ficamos com uma relação muito boa com Brizola naquele momento. Até que voltamos todos para o Rio de Janeiro e, obviamente, começou uma série de movimentos. A gente tinha conversas regulares com o Jango nessa época. Mas enfim, nesse momento, evidentemente, a UNE começou a participar de forma muito intensa do quadro político nacional. Além da greve do 1/3, que foi uma greve muito forte, foi também o momento em que começou a produzir-se um movimento mais amplo em torno do que, mais tarde, em 1963, 1964, iria ser chamado de reformas de base…

A UNE no governo Jango

MAG. – A UNE tinha um prestígio tal, que… Eu conto um episódio aqui, que é muito significativo. Quando houve o parlamentarismo, o primeiro-ministro foi o Tancredo [Neves]. Depois, o Tancredo saiu, e a ideia do Jango era propor o San Tiago Dantas19 como… como… O San Tiago Dantas estava preparando o seu programa de governo, ministério, etc. e nos convocou. Eu fui a casa dele com o Aldo. Ele morava numa casa ali em Botafogo, uma casa daquelas muito… aristocrata brasileira. Ele de robe de chambre, com uma dama servindo o café, e fez toda uma série de considerações sinalizando para a esquerda, etc. e perguntou o seguinte: “Bom. Eu queria saber quem é que vocês querem de ministro da Educação. Aí nós, evidentemente, muito (radicais) mas desavisados, nós dissemos: “Nós queremos o Álvaro Vieira Pinto”. Álvaro Vieira Pinto20 era um filósofo que tinha publicado um livro na nossa coleção. Com o dinheiro que o Jânio liberou, a UNE lançou uma editora, cadernos… E o primeiro livro que nós lançamos foi A Questão da Universidade, que era uma série de artigos do Álvaro Vieira Pinto. Parecia coisa de gaúcho, assim, muita filosofia e pouca… (risos) Bom. E aí… Os dois devem ter sido companheiros da Ação Integralista nos anos 30, (ri) então devia se conhecer: “Mas o Álvaro não dá. É muito pesado, muito difícil”. Bom. Resulta que San Tiago foi chumbado, não teve voto de confiança. Uma sessão do Congresso memorável. Me lembro de ter ouvido a noite inteira no rádio. Tentaram o gabinete Aldo de Moura Andrade21, que durou menos de um dia, porque o Jango pediu que ele entregasse a carta de demissão. E teve aquela solução gaúcha, que foi o Brochado da Rocha22. Brochado da Rocha era um homem para os padrões da época, de centro-esquerda, um jurista, e que nomeou um governo também sintonizado com a esquerda. E nomeou para o Ministério da Educação, teve a esperteza de nomear para ministro da Educação uma mãe para o movimento estudantil, que era o secretário-executivo do Ministério, que era o dr. Julio Sambaqui23. Aí a UNE… Teatro…Todas aquelas coisas que depois foram queimadas no dia Primeiro de Abril, vieram desse período aí. Eu estou dando alguns fatos, para reconstituir um pouco o que é que era o ambiente, o que era o environment politique da época e como que nós nos movíamos, com intensidade impressionante. Só aqui na Presidência é que tem uma coisa assim, que cada dia é um dia novo, novos problemas… A UNE foi atacada pela direita… Houve um atentado contra a UNE quando nós morávamos lá, metralharam a UNE, puseram uma bomba incendiária… Para um sujeito como eu, provinciano, que vinha de Porto Alegre, estar convivendo com presidente da República, com [o líder das Ligas Camponesas Francisco] Julião, com a área cultural… O Rio era uma cidade muito agradável naquele momento. Eu sei que quando eu digo isso tem que medir muito, porque essa ideia de que o Rio era uma cidade muito agradável nos anos 1960 é um pouco a utopia da classe média do Rio de Janeiro: “Era muito agradável, porque os pobres estavam se ferrando e não protestavam”… Mas era uma cidade onde você podia caminhar horas durante a noite. Era uma cidade sem a menor preocupação.

No Leste Europeu

MAG. – Quando nós fomos para o congresso de Leningrado, no final do período, surgiram infinitos convites. Nós fomos convidados para visitar a Polônia, visitar a Romênia, que é um espetáculo… A Polônia era o lugar mais simpático porque os poloneses eram muito sofisticados e muito críticos ao governo. Quando nós estávamos em Varsóvia, fomos visitar o Palácio da Cultura, que é um prédio stalinista, e o cara que nos levou lá em cima disse: “Essa é a vista mais bonita de Varsóvia. Dá para ver toda a cidade, menos o Palácio do Governo.” E coincidiu um pouco que a Polônia vivia naquele momento um certo impacto da crise de 1956, lá não teve um desfecho como na Hungria. Na Romênia não, era diferente. Não era ainda o Ceausescu, mas era um daqueles stalinistas clássicos, o Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mas era um lugar simpático. Depois fomos, sempre passando por Praga, fomos por mais quinze dias à Iugoslávia. O país que eu visitei um e agora são vários. Fomos a Zagreb, que hoje é a capital da Croácia. E aí terminamos a visita com o convite mais simpático de todos, que não era aquela mordomia dos países do Leste, mas que foi o da União Nacional dos Estudantes da França, que nos convidou para passar oito dias por lá. E aí cada um voltou de um jeito para o Brasil. Voltamos. Foi muito engraçado porque Aldo desembarcou em Lisboa para trocar de avião, a PIDE tinha a ficha dele. E ele foi devolvido para Praga. E ele chegou em Praga nos dias que antecederam a crise dos mísseis… No dia depois do discurso do [presidente dos EUA, John] Kennedy sobre o bloqueio. Então disse que era uma coisa, o pessoal comprando alimento, se preparando para a guerra nuclear… (ri) Quando eu voltei ao Brasil, eu cheguei no Rio e depois fui para Porto Alegre e já tinha uma manifestação em apoio a Cuba. Aí, nesse momento, começou uma nova fase. Quando eu terminei o período da UNE, que foi um período muito intenso, eu estive um ano, mas do ponto de vista político, intelectual, cultural foi como se fosse muito mais, tinha várias opções. Uma era continuar na UNE, para ser o responsável pelo CPC, não mais como dirigente… Outra: ir trabalhar na Novos Rumos, como jornalista. E até, lá pelas tantas me disseram: “Mas por que você não vai para um posto na Federação Mundial da Juventude Democrática?” Que era uma entidade de fachada, comunista, sediada em Budapeste. Eu tive um dos meus poucos momentos de sensatez. Decidi: “Olha, eu vou para Porto Alegre, terminar a faculdade, que é a melhor coisa que eu faço”. (ri) E, ao mesmo tempo, eu tinha uma grande preocupação naquele momento, porque eu achava que eu tinha acumulado uma experiência política muito grande, e o Partido estava muito dividido em Porto Alegre, no movimento estudantil, brigas… Eu digo: “Olha, eu vou chegar como um cara de fora, um cara que não esteve metido nessas mesquinharias todas, vou poder ajudar um pouco a reconstruir”. E foi, e foi efetivamente o que eu fiz.

Reorganizando o PCB em Porto Alegre

MAG. – Eu voltei para Porto Alegre com uma aguda consciência da minha ignorância, sobretudo em matéria política. Então, naquele período a minha atividade era basicamente o seguinte: eu frequentava aulas na Faculdade de Direito e de Filosofia. Não eram muito intensas as atividades. E eu estudava marxismo. Eu li grande parte das leituras que um militante naquela época deveria fazer, mas, ao mesmo tempo, também coisas sobre história do Brasil. Levantava às oito da manhã e estudava até meio-dia, meio-dia e meia, todos os dias, disciplinadamente. E à noite ia organizar o Partido. Então, fim de 1962, começo de 1963, eu tive um período relativamente… mais organizado. Quer dizer, confrontado com aquele…

Turbilhão…

MAG – Turbilhão do Rio de Janeiro, de andar pelo país inteiro ou dos três meses que nós passamos pela Europa. Tinha, na época, um empecilho: eu não podia fazer duas faculdades inteiras. Então, eu fazia Direito inteiro e fazia duas cadeiras na Filosofia… É importante dizer que eu me aborrecia de forma devastadora. Mas eu resolvi, disciplinadamente: não, eu vou fazer isso. Eu já comecei, já fiz até agora. Eu preciso, depois, sair com um diploma daqui. Isso me dará embocadura. E eu acho que foi uma coisa boa, comparando com a trajetória de outros contemporâneos amigos meus e com muitíssimo mais talento até, eu acho que eu fiz uma coisa acertada. Aí em 1963 houve uma coisa interessante. Nós tínhamos conseguido montar o movimento estudantil do Partido. Nessa época, eu conheci várias pessoas, uma das quais o Flávio Koutzii.24 Tem um episódio muito divertido, que o Flávio conta, até hoje, com muito humor… Alguém me disse: “Olha esse rapaz que veio do Colégio de Aplicação é um cara muito promissor”. Então eu fui conversar com ele e convidei-o para entrar no Partido Comunista. Não sabia de todos os antecedentes. O pai do Flávio tinha sido comunista, era uma figura adorável, foi o primeiro crítico de cinema de Porto Alegre… Depois eu o conheci muito. Mas aí, quando eu convidei o Flávio para entrar no Partido Comunista, ele, com aquele ar solene que ele tem às vezes, mas hoje ele evoca isso com enorme auto-ironia, disse: “Isto corresponde exatamente aos meus interesses”. (risos) Muito bem. O Flavio entrou e nós começamos a crescer muito na Filosofia. Dois lugares onde nós tínhamos grandes células, eram na Filosofia, onde havia uns cinquenta, mais ou menos, e na Arquitetura. Beneficiados, inclusive, pelo fato de que muitos professores da Arquitetura eram do Partido.

O conservadorismo acadêmico no início dos anos 1960

MAG – E eu acho que aqui vale também um parêntesis, uma nota de pé de página importante. As pessoas, hoje, não têm noção do quão conservadora era a universidade brasileira naquele momento. A universidade no Rio, ela tinha ainda alguns bolsões de progressismo. Álvaro Vieira Pinto tinha sido professor da Filosofia, mas foi afastado, ferrado pelo diretor da faculdade, que depois, expulsaria muitos estudantes também. Dentre eles o [jornalista] Elio Gaspari.

O tal do Eremildo?

MAG – Eremildo [Luiz Vianna]. Razão pela qual quando eu li pela primeira vez o personagem Eremildo, o idiota, eu digo: “Isso aí só pode ser a revanche que o Elio fez com Eremildo”. Outros que foram afastados: o [sociólogo] Carlos Estevam [Martins], o [filósofo] José Américo Pessanha, o [cientista político] Wanderley Guilherme. O ambiente era muito, muito conservador. Em São Paulo, tinha um núcleo um pouco mais à esquerda, o [sociólogo Octávio] Ianni, o [sociólogo] Florestan Fernandes. Mas, mesmo assim, o Florestan também não era lá esses esquerdismos naquele momento. Mas no Rio Grande do Sul, não. As exceções eram, por exemplo, o Gerd Bornheim, que tinha sido nosso professor e era um cara intelectualmente muito bom. Além do que, era uma pessoa com quem nós saímos para beber no sábado à noite… Eu, tempos depois, entendi um pouco o alcance disso quando eu li muitos testemunhos, li a biografia do [filósofo francês Jean Paul] Sartre feita pela [socióloga argelina Annie] Cohen-Solal, que ela dizia que o grande atrativo dele era que saía com alunos para tomar cerveja ou beber vinho, etc. Por sinal, a Cohen-Solal veio ao Brasil, então o cônsul organizou um almoço dela com os supostos amigos do Sartre. Eu, na realidade, não tinha sido amigo do Sartre coisa nenhuma, só fiz uma entrevista com ele. É importante dizer que a leitura de Sartre teve uma enorme influência sobre a nossa geração. Não só pelas ideias, eu diria, muito mais por um certo paradigma de intelectual, etc. Mas estava nessa reunião aquele filósofo, o Michel Debrun, que era uma figura encantadora, e ele disse: “Olha, eu não fui aluno do Sartre. Eu fui aluno no liceu onde o Sartre dava aula. E eu ficava puto porque o Sartre não era nosso professor. Como eu era bom aluno, eles puseram um professor careta para dar aula para nossa turma. E o rebotalho do liceu, os alunos mais atrasados eram alunos do Sartre. E eles saíam com ele, iam encher a cara, fazer farra e tudo mais”. (ri) E aqui em Porto Alegre, o Gerd tinha isso. Era um sujeito heideggeriano, com grande formação, as aulas dele eram uma coisa espetacular. E a gente, nos sábados à noite, ia beber num bar que tinha numa esquina da Borges de Medeiros… Je reviens. Um bar espetacular, extraordinário. A gente ia encher a cara, e o Gerd, um sujeito muito sofisticado… Mas isso era a esquerda. No resto, a faculdade era muito conservadora, mas muito, muito, muito conservadora. Evidentemente, isso se chocava com os alunos, que eram alunos mais progressistas, por um lado, e que, ademais, viviam aquele clima de enorme efervescência que o país estava vivendo, não só política, como cultural. Quer dizer, o Brasil vivia uma mudança econômica, social e política e vivia isso tudo sob um guarda-chuva cultural e de ideias muito fortes, que batiam por baixo na universidade, mas não batiam na hierarquia universitária. Nesse período que eu conheci a Elizabeth [Lobo], com quem eu casei depois. Ela era estudante de letras e que era muito amiga da Sonia Pilla, que é a atual companheira do Flávio. Eram amigas inseparáveis. Era todo um grupo que tinha vindo do Colégio de Aplicação. Outra nota de pé de página: o Colégio de Aplicação formou, no Brasil inteiro, gerações de pessoas engajadas. Quer dizer, todo o pessoal do sequestro do [embaixador estadunidense, Charles] Elbrick no Rio de Janeiro [em 1969], os cariocas, grande parte era aluno do Colégio de Aplicação. Inclusive, um dos sequestradores do Elbrick no Rio de Janeiro era do Colégio de Aplicação de Porto Alegre, o Cláudio Torres. Ele foi fazer economia no Rio de Janeiro.

1964

MAG – Ora, todo esse movimento, ele levou a 1964. A minha expectativa pessoal de 64, era uma expectativa falsa, que se fundava um pouco numa certa experiência recente que eu tinha. Apesar de eu não ter vivido intensamente a Legalidade, porque a maior parte do tempo eu estive no Rio de Janeiro, eu vi um pouco, quer dizer, a cidade em estado insurrecional, milhares de pessoas se inscrevendo para lutar, gente para doar sangue, aquelas histórias todas. Eu achava que se houvesse uma tentativa de golpe, nós, provavelmente, teríamos uma coisa tipo uma guerra civil. Ou que não se materializaria uma guerra civil se a correlação de forças na sociedade e nas Forças Armadas fosse suficientemente favorável para o governo… (Estou tentando reconstituir a minha perspectiva daquela época. Não vou querer projetar o que eu penso hoje). E que isso permitiria uma inflexão do governo mais para a esquerda. Evidentemente, muito de nós temíamos não só uma ofensiva da direita, a candidatura do Lacerda para presidente da República em 1965. Evidentemente não nos animávamos com JK 1965, também… Eu me lembro, na época, uma das alternativas que eu tinha era [o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes]. A Liana [Maria Aurelino], ela é pernambucana, me mandou um cartão de Natal em 1963 dizendo: “Feliz 64. Arraes 65”. Evidentemente, nisso tudo tinha uma dose de wishful thinking… Mas a crise se precipitou, ainda que nós tivéssemos a expectativa de que estava em curso um processo de radicalização. Evidentemente que hoje, retrospectivamente, eu não posso deixar de reconhecer que eu estava com uma solene ilusão sobre as possibilidades que a esquerda tinha. Diga-se de passagem, essa ilusão, era em grande medida alimentada pela imagem que o governo fazia transparecer, de que dispunha de um esquema de sustentação, o chamado dispositivo militar, que impediria um golpe. Um pouco pela experiência de 1961, e também um pouco pelo discurso irresponsável da própria esquerda naquele momento, que refletia, por um lado, o despreparo, mas, por outro lado, uma certa embriaguez com as próprias palavras. Lamento dizer, mas um fenômeno parecido ocorreria quase dez anos depois, na minha experiência pessoal, que foi o golpe no Chile, onde houve, também, a mesma coisa. Apesar de que eu achasse que a situação chilena era muito grave. Quer dizer, nos dois episódios, eu achei que haveria uma possibilidade de reverter a situação. Uma expectativa que eu não deveria ter tido, porque, quando você leva uma porrada de uma vez tem que aprender. E nós não revertemos. Até hoje, se for analisar isso, eu não descarto o peso que a iniciativa política da direita teve naquele momento. Mas acho que a houve um elemento de derrota da esquerda, do movimento popular, que corresponde em grande medida a um certo despreparo, uma certa irresponsabilidade com que as coisas eram tratadas naquele momento. Eu não digo isso só na base daqueles argumentos, que o Partidão usou durante muito tempo para se autocriticar, (em realidade, para se distanciar mais de uma posição de esquerda), que havia uma tendência golpista dentro do Partidão, que o Partidão sempre cultivou uma ideia golpista. É possível que isso houvesse também. Mas eu acho que houve, sobretudo, um despreparo, uma subestimação, completamente, dos efeitos que uma mobilização da direita poderia ter. Naquela época, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado por uma série de artigos que foram publicados no [jornal O] Estado de São Paulo, que eu recortei e guardei. Eu tenho, desde longa data, o vício de recortar jornais, hoje, com menos eficácia, porque eu não tenho tempo para recortar tudo. Mas nessa época, o Estadão publicou uma série de artigos do [jornalista] José Stacchini, que ele reuniu num livro primoroso, extremamente inteligente, chamado Março de 64: Mobilização da audácia. Onde ele, como o título diz, credita em grande medida o êxito do golpe a essa “mobilização da audácia”. Eu lembro muito bem do dia do golpe. Eu era diretor e professor do cursinho pré-vestibular da Filosofia. Cheguei para dar aula, no dia 31, à noite, e me disseram: “Olha, a coisa está meio preta no Rio de Janeiro”… Bom. Eu dei uma aula e saí, um pouco abatido já, mas mobilizado para o que desse e viesse. Mas ficamos até altas horas, em vários lugares, reunindo gente, conversando, mobilizando, etc. O golpe, em Porto Alegre, só se materializou no dia 2 de Abril, efetivamente. No dia primeiro, a gente não tinha muita notícia do Rio de Janeiro. As notícias começaram a chegar porque, entre outras coisas, as rádios lá foram sendo ocupadas pela esquerda. Estavam tentando reeditar a Rede da Legalidade, etc. E eu fui com um grupo de pessoas e tomamos a rádio da Universidade. Que, evidentemente, ninguém escutava. (risos) O diretor da rádio da Universidade era o Lauro Hagemann, e ele nos recebeu na porta: “Podem ocupar à vontade”… (rindo)

Ele era do Partido. Já era nessa época?

MAG – Ele era… Sim, sim. Ah! Eu me esqueci de dizer que em 1963 eu disputei a eleição, como candidato a vereador

Em 1963 já?

MAG – 1963, é. Mas eu omiti. Deve ter, freudianamente, alguma razão para isso. (risos) Mas eu vou encerrar rapidamente esse espetáculo. Vou fazer um flashback. Depois, na edição, a gente resolve esses assuntos. Mas nós tomamos a rádio e tal, ficamos lá, mobilizando, etc. Na noite do dia primeiro, já a UNE tinha sido incendiada, o golpe estava já materializado. Na noite do dia primeiro, tem três coisas que eu me lembro, que marcaram claramente. No final da tarde, houve um megacomício na frente da Prefeitura. E arengava, com absoluta violência, para as massas o coronel Pedro Alvarez, tio do César Alvarez.25 Que era um coronel do Exército, deputado estadual, membro do Partido Comunista e um cabeça de bala, mas daqueles… Ele dizia: “Vamos resistir… Acabamos de mandar uma instrução para os sargentos da Base Aérea de Canoas”. A instrução era a seguinte: “Impeçam que os aviões decolem. Se os oficiais insistiram, prendam e fuzilem.” (risos) Bom. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, eu me lembro é da chegada do Jango, indo com tanques para perto da casa do comandante do 3° Exército, para a reunião que foi quando ele decidiu ir para o exílio… A terceira foi uma reunião do Conselho da UEE, que nós fizemos ali no terraço, no primeiro andar da Faculdade de Arquitetura. E já estavam passando os tanques de guerra por ali. Nessa reunião, eu defendi que nós usássemos métodos mais radicais. Só que tinha um idiota que fez uma ata da reunião e depois perdeu a ata. E, evidentemente, quando criaram a Comissão Geral de Investigação da Universidade a ata apareceu… E essa noite eu já não dormi mais em casa, dormi num aparelho, na casa de um do Partido lá. No dia seguinte, nós fomos para a universidade e começamos a botar aqueles bancos de concreto no caminho, para impedir que os tanques eventualmente chegassem. Depois fomos para uma reunião, numa sala redonda que tinha ali na Reitoria. Nessa reunião eu lembro do Baltazar Barbosa Filho, um sujeito brilhante, mas um cara meio cáustico assim, se transformou num filósofo, parece que é um sujeito muito… muito talentoso. Mas ele entrou dizendo: “Pessoal. Não sei o que vocês estão discutindo. Acabou a farrinha nacionalista. O Jango acaba de fugir para o Uruguai. Carlos Araújo, que depois viria a ser marido da Dilma [Rousseff], partiu para cima do Baltazar, dizendo: “Farrinha nacionalista? Seu filho da puta!”… (ri) E aí, meu caro, todo mundo…

Caiu fora.

MAG – Confirmamos a notícia e caímos fora…