Thompson Clímaco

Apresentação da atividade

Segmento: 9º ano do Ensino fundamental; 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Unidade temática: Racismo e mundos do trabalho no Brasil Republicano

Objeto de conhecimento: O objetivo desta sequência didática é perceber as características do racismo nos mundos do trabalho no século XX no Brasil, com o ensejo de contribuir para percepções mais amplas da realidade racial e do trabalho no país. A proposta aqui é aprofundar as discussões sobre o racismo para além do período escravocrata, articulando-as com os mundos do trabalho, assim como atentar para as particularidades raciais constituídas no século XX. Deste modo, busca-se mobilizar com os estudantes variadas noções e processos relacionados à classe, raça e racismo entre a Primeira República e o governo Vargas.

Objetivos gerais:

– Compreender classe trabalhadora e racismo enquanto processo histórico, bem como a especificidade e confluência entre essas duas noções no século XX no Brasil;

– Discutir a ausência de reconhecimento legal para o trabalho rural na Primeira República e sua relação com raça, período escravista e discurso de modernidade;

– Relacionar aspectos raciais dos mundos do trabalho e legislação trabalhista que não tocam no tema, diretamente ou aparentemente;

– Analisar os aspectos raciais e de classe a partir do governo de Getúlio Vargas, o impacto da legislação trabalhista, assim como a intersecção entre movimento sindical e luta antirracista;

– Identificar e comparar as diferenças e semelhanças referentes a raça e classe trabalhadora entre a Primeira República e o Governo Getúlio Vargas, com ênfase nas ações, organizações e percepções de homens e mulheres que vivenciaram esses processos políticos e sociais da história nacional;

Habilidades a serem desenvolvidas (de acordo com a BNCC):

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil.

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954.

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes

(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

Duração da atividade: 8 aulas de aproximadamente 50 minutos

| Aulas | Planejamento |

| 01 | Etapa 1 |

| 02 e 03 | Etapas 2 |

| 04 e 05 | Etapa 3 |

| 06 | Etapa 4 |

| 07 e 08 | Etapa 5 |

Conhecimentos prévios:

– Trabalho escravo no Brasil;

– Lei de Terras;

– Proclamação da República

– Contextualização da legislação Republicana acerca do trabalho rural e fabril

– Golpe de Getúlio Vargas em 1930

Atividade

Recursos: Projetor Multimídia, impressora, notebook, cabo de som e caixa de som.

Etapa 1: Trabalho e população Negra pós-1888, introdução ao tema

Prezado/a colega, a ideia aqui é estimular que os/as estudantes reconheçam os escravizados como trabalhadores/as, estabelecendo relações entre raça, mundos do trabalho e trabalho rural no Brasil oitocentista.

Atividade I: A partir das informações apresentadas nos três artigos abaixo, contextualize a condição da população negra e as relações de trabalho pós-abolição. Após sintetizar o processo de forma expositiva, apresente em sala de aula os trechos provocativos dos textos como motes para reflexão com a turma:

Trecho 01

[…] numa sociedade como a brasileira, marcada por quase quatro séculos de escravidão, não seria possível pensar o surgimento de uma classe trabalhadora assalariada consciente de si sem levar em conta as lutas de classe – e os valores e referências – que se desenrolaram entre os trabalhadores escravizados e seus senhores, particularmente no período final da vigência da escravidão, quando a luta pela liberdade envolve contingentes cada vez mais significativos de pessoas

Fonte: MATTOS, Marcelo Badaró. Trajetórias entre fronteiras: o fim da escravidão e o fazer-se da classe trabalhadora no Rio de Janeiro. Revista Mundos do Trabalho, v.1, n.1, p.51-64, 2009.

Trecho 02

As trajetórias e experiências da população negra nos séculos XIX e XX são heterogêneas, assim como a relação da mesma com a metalurgia representa apenas uma parte dos diversos ofícios e conexões de negros e negras com os mundos do trabalho no Brasil. No entanto, é importante salientar que as vinculações realizadas neste artigo entre, ferreiros, “escravos operários” e metalúrgicos não são determinações transitórias e sim possíveis articulações e provocações historiográficas.

Acreditamos assim, que as fugas e as migrações são ações que aproximam os ferreiros dos séculos XIX com os trabalhadores negros que migraram para o Sul Fluminense nos anos 1930 e 1940, por caracterizar suas agências, em contextos distintos, em busca de melhores condições de vida e inserção social a partir e por meio da metalurgia, seja nas estradas, caminhos, oficinas ou fábricas. As condições de trabalho também representam uma continuidade por conta da forte exploração e insalubridade das oficinas e siderúrgicas vivenciadas pelos “escravos operários” e metalúrgicos do século XX. Além disso, as precariedades sanitárias e habitacionais, em ambos os séculos, são outros fatores que aproximam essas classes trabalhadoras e suas famílias. Por meio dos debates acerca raça e classe trazidos pelos trechos, para complementar, introduza os dados de prisões entre negros e brancos nos primeiros anos da República no estado do Rio de Janeiro para salientar as diferenças raciais postas no período, em conformidade com os motivos das prisões da população negra.

Fonte: ALVES, Thompson Clímaco; BISPO NETO, Antonio Ramos. Ferreiros, escravos operários e metalúrgicos: trabalhadores negros e a metalurgia na cidade do Rio de Janeiro e na microrregião Sul Fluminense (Século XIX e XX). Revista Cantareira (UFF), Niterói-RJ, 34ª ed. Jan-Jun, v. 1, p. 12-33, 2021.

Atividade II: Depois de abordar o panorama das relações de trabalho e população negra, realize uma roda de conversa a respeito dessa disparidade de encarceramento entre negros e brancos e articule com as condições do trabalho da população negra apresentadas no início da aula. Em um segundo momento, articule os pontos suscitados com as questões presentes no artigo de Érica Arantes em relação às prisões por vadiagem no início do século XX e a estimativa de detenção por cor do RJ.

Dados das prisões por cor no Estado do Rio de Janeiro de 1901-1910:

Etapa 2: Pensamento racial republicano a partir de intelectuais negros

Após introduzir a realidade do trabalho e da população negra entre o fim do século XIX e início do Século XX, é necessário denotar o pensamento racial da época, bases das disparidades apresentadas anteriormente.

Atividade I: realizar a leitura conjunta dos textos de intelectuais negros da Primeira República como *Lima Barreto e *Don Jayme (João Miranda) para salientar e discutir o pensamento racial, principalmente a eugenia da época, a partir da percepção de dois intelectuais negros coetâneos a esses processos.

TEXTO I

TEXTO II

Após a leitura, discuta a percepção dos estudantes acerca do conteúdo dos textos e do pensamento racial Brasileiro na Primeira República. Para complementar, exiba a peça de teatro online “Tragam-me a Cabeça de Lima Barreto”.

Tarefa para casa: divida a turma em grupos iguais de acordo com o tamanho da mesma para que respondam as seguintes questões:

- Relacione as condições de trabalho pós-emancipação ao pensamento eugenista e à desigualdade racial criticadas nos textos de Lima, Dom Jayme e a peça exibida em sala.

- Pesquisar e evidenciar como as leis do início do século XX expressavam a tentativa de controle e restrição da liberdade da população negra e como este aspecto está relacionado aos mundos do trabalho.

- Intelectuais negros como Lima Barreto e Dom Jayme são excepcionais normais na Primeira e República e nos ajudam a perceber desigualdade raciais e de classe entre negros e brancos a partir disso, pesquisem mais intelectuais negros/as do período assim como suas críticas à realidade da população negra.

*Lima Barreto: Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) foi um importante escritor brasileiro da Primeira República, da fase pré-modernista da literatura nacional. Suas obras imortalizadas trazem consigo fatos históricos e perspectivas da sociedade carioca. Analisa os ambientes e os costumes do Rio de Janeiro e faz uma crítica à mentalidade racial e burguesa de seu tempo.

*João Miranda (Dom Jayme): João Ferreira de Miranda (1878-1909) foi um importante professor, tabelião, redator e jornalista do jornal Gazetinha de Barra Mansa-RJ. Produziu textos críticos em relação a realidade do negro/a pós-abolição e ao pensamento racial de sua época nos jornais da cidade, com o pseudônimo de Don Jayme, até seu último ano de vida.

Etapa 3: Trabalhadores Rurais, racismo e a questão da terra

Com a turma separada nos grupos determinados na aula anterior, com as três questões respondidas e debatidas é possível inserir a discussão sobre a ausência de direitos dos trabalhadores rurais na Primeira República.

Atividade I: Mediante as contribuições dos textos abaixo e outros nessa mesma linha do conhecimento de acesso do/a docente, realize uma síntese expositiva da questão da terra e do trabalho rural na Primeira República. Posteriormente, ouça com a turma alguns trechos das entrevistas do projeto “Memórias do Cativeiro” do LABHOI-UFF, que retrata a percepção de descendentes de escravizados no Vale do Paraíba, em sua maioria trabalhadores rurais.

Link Entrevistas do LABHOI-UFF: http://www.labhoi.uff.br/arquivo-sonoro/2938

Sugestão de entrevistas e trechos:

Entrevista – Joaquim Elias (Sr.Julião):

Toda a vida do pobre é difícil, mas naquele tempo era pior, hoje está ruim também, mas naquele tempo era pior. O pobre nunca teve facilidade na vida, as vezes quer comprar um remédio e não tem condições pra comprar.

[…] Fazendeiro era o dono do mundo e só melhorou depois que acabou o cativeiro, mas depois ainda tinha aperto, continuou a sofrer. Antes de 1930 o fazendeiro ainda colocava colono pra trabalhar a força, não tinha lei […] o preto era o mais sacrificado do mundo, ninguém gostava. Depois do cativeiro os maus tratos continuavam é isso que meu pai contava.

Entrevista – Claudina de Souza Oliveira:

Agora as coisas estão boas, quem é caseiro, tem a sua casinha direitinho, tem a liberdade de sair, tem posto médico. Meu irmão [à época] ficou aleijado na plantação de tomate, uma enxada pegou na perna dele e nisso ele ficou sem andar.

Atividade II: Logo após os trechos das entrevistas e a realidade do Vale do Paraíba Fluminense, região marcada pelo escravismo e produção de café, compare as condições de trabalho e as relações raciais existentes nessa região com a do Oeste Paulista a partir das contribuições de Karl Monsma, principalmente no que diz respeito às diferenças entre os acordos entre fazendeiros e colonos e as diferenças raciais da região entre imigrantes europeus e a população negra.

Atividade III: Depois desse exercício comparativo entre duas regiões no contexto pós-abolição, peça para que cada aluno/a responda:

- Identifique as diferenças entre os acordos de trabalho e reprodução do racismo, nas duas regiões mobilizadas em aula;

- Articule como a ausência da reforma agrária influenciou nas desigualdades raciais presentes tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro;

- Evidencie a importância em não generalizar a experiência do pós-abolição à substituição, comumente reproduzida, da mão de obra negra pela mão de obra imigrante (branca). Procure também justificar o porquê essas análises genéricas contribuem para concepções racistas em torno da população negra e a sua relação com os mundos do trabalho.

Caro/a colega, é importante problematizar na terceira questão, as próprias interpretações da sociologia brasileira que por muito defendeu a tese do negro em estado de anomia social. Para auxiliá-lo/ a nesse debate, indico o texto abaixo que procura fazer uma análise crítica ao texto de Monsma citado acima.

Texto e referências da página de educação antirracista do instagram @Bantu_br: https://www.instagram.com/p/CSaNa-NpKCx/?utm_source=ig_web_copy_link

Etapa 4 – Raça e classe trabalhadora após o golpe de Getúlio Vargas

Depois de refletir sobre racismo, mundos do trabalho rural na Primeira República, é de suma relevância contextualizar o golpe de Getúlio Vargas e o seu impacto para os trabalhadores e para as relações raciais a partir de 1930.

Com aporte dos artigos abaixo, propomos que apresente a Era Vargas, com ênfase na legislação trabalhista, sem deixar de denotar a organização trabalhista e pautas dos/as trabalhadores/as naquele período:

Mundos do trabalho pós-1930:

Imediatamente à contextualização exponha a provocação de Paul Gilroy acerca da relação dos sindicados e luta antirracista:

[…] raça também é vivida “através” de outras identidades, e o combate ao racismo pode estar presente em movimentos aparentemente não relacionados com a questão. Exemplos podem ser encontrados nas lutas pela melhoria de condições em bairros populares, no sindicalismo praticado por categorias com significativa presença negra, como é o caso dos empregados domésticos, ferroviários, portuários e trabalhadores da construção civil, entre outras.

Fonte: https://www.geledes.org.br/classe-trabalhadora-negra-entre-o-rural-e-o-urbano-1920-19

Somado a isto apresente características dos sindicatos dos ensacadores de trapiche e café do Rio de Janeiro, Centro Operário de Barra Mansa-RJ e Centro Operário de Salvador presentes nos três artigos abaixo.

Atividade I: Após essas exposições e debates com a turma, proponha atividades de comparação entre sindicatos da Bahia, Cidade do Rio de janeiro e Barra Mansa – presentes nos textos de Castellucci, Cicalo e Clímaco – que articulem raça, classe e sindicalismo no período como nos trechos sugeridos abaixo:

[…] a grande presença de afro-brasileiros em alguns sindicatos não era simplesmente um efeito da resistência triunfal dos trabalhadores negros na defesa de seus empregos frente aos migrantes. Era também resultado de um processo geral de segregação, que confinava desproporcionalmente os afro-brasileiros a atividades pesadas e não especializadas [referência ao trabalho na estiva]

Fonte: CICALO, André. Campos do pós-abolição: identidades laborais e experiência “negra” entre os trabalhadores do café no Rio de Janeiro (1931-1964). Revista Brasileira de História, vol. 35, n. 69, 2015. p.118

Um número muito grande de indivíduos da amostra analisada fez parte de uma verdadeira constelação associativa, formada por muitas irmandades religiosas e sociedades mutualistas, nas quais já faziam política desde o oitocentos. Como se sabe, as irmandades eram espaços privilegiados para a construção de identidades sociais. Nelas, para além das funções securitárias, africanos, crioulos e pardos, fossem eles escravos, livres ou libertos, definiam e redefiniam identidades étnicas, faziam alianças, negociavam e conflitavam entre si ou com os brancos.” “[…] Mas, como dissemos, além das irmandades religiosas, os trabalhadores baianos, em geral, e os filiados do Centro Operário da Bahia, em particular, possuíam uma tradição de associativismo mutualista que remontava à primeira metade do século XIX. Para além da função securitária, o mais relevante a ser explicitado é que, da mesma forma que as irmandades religiosas eram um lócus para a construção de identidades étnicas, as sociedades mutualistas dos operários favoreciam, conforme observou Claudio Batalha, a constituição de laços de solidariedade de classe, uma identidade que era construída a partir da valorização e da dignificação do trabalho e do trabalhador.

Fonte: CASTELLUCCI, Aldrin. Classe e cor na formação do Centro Operário da Bahia (1890-1930). Afro-Ásia, 41, 2010.

A partir do Estatuto do Centro Operário de Barra Mansa é possível perceber não só a preocupação de sindicalizar todas as classes como destacado acima, mas também havia a preocupação justamente em zelar pelas leis sociais como: férias, acidentes de trabalho, lei de 8 horas, dois terços entre outras. Além disso, outros três pontos chamam atenção no estatuto: (i) a criação de um curso de instrução primária para os associados, (ii) sindicalização dos trabalhadores rurais e (iii) assistência as famílias dos associados, incluindo os falecidos em serviço. “As produções mais tradicionais da história social do trabalho poderiam interpretar estas políticas apenas por um viés de “classe”. No entanto, mediante a máxima de Gilroy (já citada) onde raça é experimentada em movimentos que aparentemente não estão ligados, bem como as características sociorraciais específicas do Sul Fluminense e raça no centro das discussões nacionais [nos anos 1930], é possível relacionar essas pautas Centro operário de Barra Mansa com raça e demandas da classe trabalhadora negra à época.

Fonte: ALVES, Thompson Clímaco. Raça e sindicalismo em Barra Mansa questões raciais e o Centro Operário local nos anos 1930. No Prelo.

O objetivo dessa atividade é provocar a turma para que possam compreender a confluência entre raça e classe com diferentes primas de organização e luta frente ao racismo em mais de uma região do país.

Etapa 5: Racismo e Mundos do trabalho: rupturas e continuidades

De forma contínua ao debate acerca de racismo e mundos do trabalho no Governo Vargas, exibir o trecho abaixo do documentário Memórias do cativeiro:

Link do documentário completo: https://www.youtube.com/watch?v=JEw4k8Wpofw&t=4s

Atividade I: A partir da fala de Cancino apresentado na série de entrevistas produzida pelo LABHOI intitulada “Memorias do Cativeiro” e do texto de Hebe Mattos e Ângela de Castro Gomes em relação à coincidência narrativa entre Vargas e da Princesa Isabel, identifique/ registre a recepção dos/as estudantes a respeito da fala de Cancino: Após isso, proponha as seguintes questões para reflexão:

- Por quais motivos os trabalhadores rurais, que estão ausentes da legislação trabalhistas do período, atribuíam à Getúlio Vargas o título de verdadeiro libertador dos negros no país?

- O quanto essa frase de Cancino faz parte do constructo argumentativo da época a respeito do racismo e do mito da democracia racial no governo Vargas e

Atividade II: Como suporte para os/as alunos/as nessas questões apresente de forma breve o pensamento racial consolidado nos anos 1930, com destaque para “a democracia racial” e o pensamento eugenista como base do governo à época. Utilizar o texto de Olívia Maria Gomes Cunha abaixo como suporte para o debate, como também sugerir para casa o documentário Menino 23.

Link documentário: https://www.youtube.com/watch?v=7wHNxOohoPA

Após a discussão sobre o pensamento racial dos anos 1930 proponha mais uma reflexão:

- O quanto essa frase de Cancino fazia faz parte do constructo argumentativo da época a respeito do racismo e do mito da democracia racial no governo Vargas? E qual o impacto disso para as relações raciais dos anos 1930?

Outrossim, é imprescindível evidenciar como a desigualdade racial e racismo tem suas particularidades nesse período, nesse sentido é fundamental expor as considerações da antropóloga Caetana Damasceno sobre racismo nos anúncios de emprego expressos a partir do termo “boa aparência” como algumas das imagens abaixo e outros exemplos presentes no texto:

Fonte: Jornal do Brasil, 1º de março de 1945

Atividade III: Após o término da discussão em torno das fontes do jornal e realidade racial dos anos 1930 e 1940, refaça os grupos já consolidados desde a etapa 2 e:

A) Solicite que cada grupo elabore um quadro comparativo entre os processos raciais e de classe entre a Primeira República e os anos 1930, com as rupturas e continuidades de um processo para o outro.

B) Promova um debate entre os grupos a partir dos tópicos convergentes e divergentes, uma vez que cada um defenda os motivos daqueles aspectos serem determinantes na reprodução e novas características do racismo século XX.

C) Peça que cada grupo evidencie diferentes formas de reprodução de racismo nos anúncios dos jornais em questão e relacione com outras desigualdades raciais abordadas desde a primeira etapa.

D) Para terminar, questione por quais motivos precisamos ressaltar e mobilizar os acontecimentos do século XX para discutir racismo no Brasil nos dias atuais e não só destacar o período escravocrata. Abra um espaço para escutar as percepções dos/as estudantes acerca do racismo atualmente no país.

Bibliografia e Material de apoio:

ALVES, Thompson Clímaco; BISPO NETO, Antonio Ramos. Ferreiros, escravos operários e metalúrgicos: trabalhadores negros e a metalurgia na cidade do Rio de Janeiro e na microrregião Sul Fluminense (Século XIX e XX). CANTAREIRA (UFF), v. 1, p. 12-33, 2021.

BARRIOS, Luiza. Orfeu e Poder: Uma Perspectiva Afro-Americana sobre a Política Racial no Brasil, Afro-Ásia, nº 17, 1996.

CASTELLUCCI, Aldrin. Classe e cor na formação do Centro Operário da Bahia (1890-1930). Afro-Ásia, 41, 2010. p.89.

CICALO, André. Campos do pós-abolição: identidades laborais e experiência “negra” entre os trabalhadores do café no Rio de Janeiro (1931-1964). Revista Brasileira de História, vol. 35, n. 69, 2015.

CUNHA, Olívia Maria Gomes. “Sua alma em sua palma: identificando a “raça” e inventando a nação” in PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1999.

DÁVILA, Jerry. Diploma de brancura. Política social e racial no Brasil (1917-1945). São Paulo: Editora da Unesp, 2006.

FONTES, Paulo; PIRES, ISABELLE. A Revolução de 1930 e os sindicatos: história e historiografia do trabalho. In: Marco Aurélio Vannucchi; Luciano Aronne de Abreu. (Org.). A era Vargas: (1930-1945). 1ed.Porto Alegre: EDIPUCRS, 2021, v. 1, p. 307-346.

FORTES, Alexandre. O Estado Novo e os trabalhadores: a construção de um corporativismo latino-americano. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n. 2, p. 61-86, 2007.

FORTES, Alexandre. Nós do quarto distrito: a classe trabalhadora porto-alegrense e a Era Vargas. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2004.

FORTES, Alexandre. Formação de classe e participação política: E. P. Thompson e o populismo. Revista anos 90, Porto Alegre, v. 17, n. 31, p. 173-195, jul. 2010.

FORTES, Alexandre; NEGRO, Antônio Luigi. Historiografia, Trabalho e Cidadania no Brasil. Revista trajetos, Ceará, v. 1, n. 2, p. 1-20, 2002

GOMES, Ângela Maria de ê. A invenção do trabalhismo. 3. Ed, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

GOMES, Flávio dos Santos; NEGRO; Antônio Luigi. Além de senzalas e fábricas: uma história social do trabalho. Tempo Social: revista de sociologia da USP, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 217-240, 2006.

GOMES, Flávio; PAIXÃO, Marcelo. Raça, pós-emancipação, cidadania e modernidade no Brasil: questões e debates. Maracanan, Rio de Janeiro, v. 4, n. 4, p. 171-194, 2008.

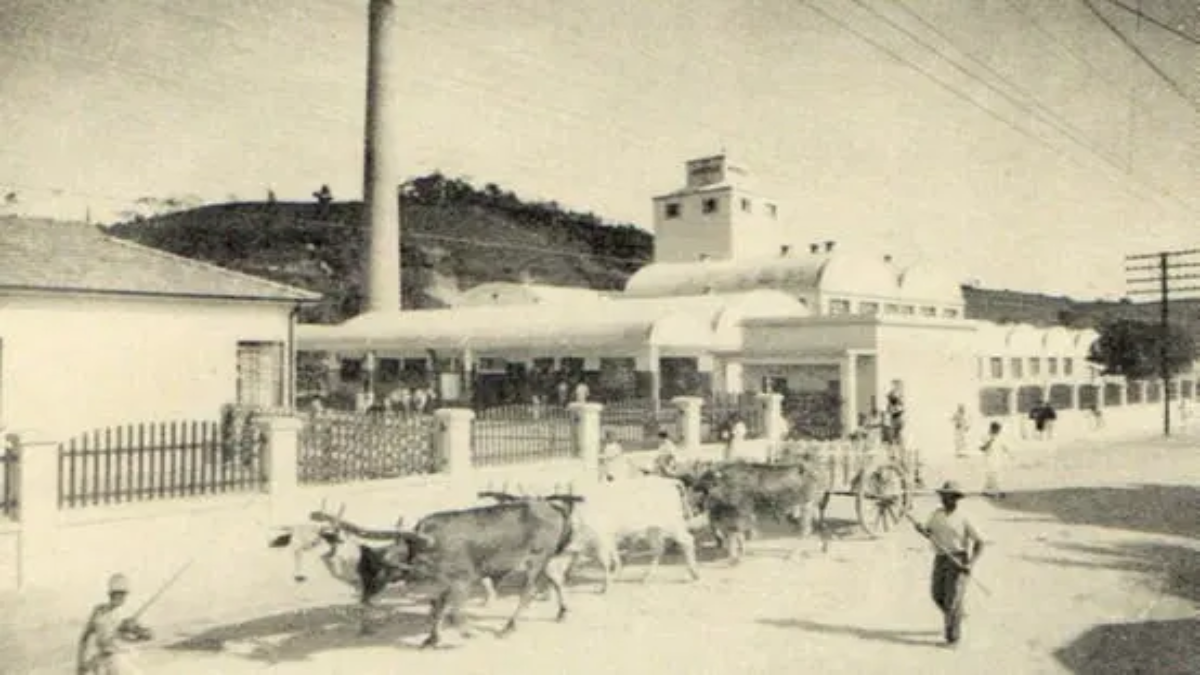

Créditos da imagem de capa: Trabalhadores rurais em frente à Fábrica da Nestlé, Barra Mansa, 1937. Academia Barramansense de História – ABH.

Chão de Escola

Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.

Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.

A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres da Silva, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira.