Rute Andrade Castro

Professora de História da UNEB – Campus XIV

Maraú hoje faz parte de uma das mais apreciadas zonas turísticas do litoral da Bahia. Em 1884, porém, o que atraiu pessoas para a região foi a fábrica que os britânicos John Cameron Grant e Lord Walsinghan montaram na fazenda João Branco, para beneficiamento dos minérios extraídos das margens do rio que banha a península. O alvoroço foi grande, pois empregou um expressivo contingente – que ficou conhecido como “os trabalhadores da turfa”, principal matéria prima da fábrica –, abalou a economia e se eternizou na memória local por ter sido palco de um famoso crime.

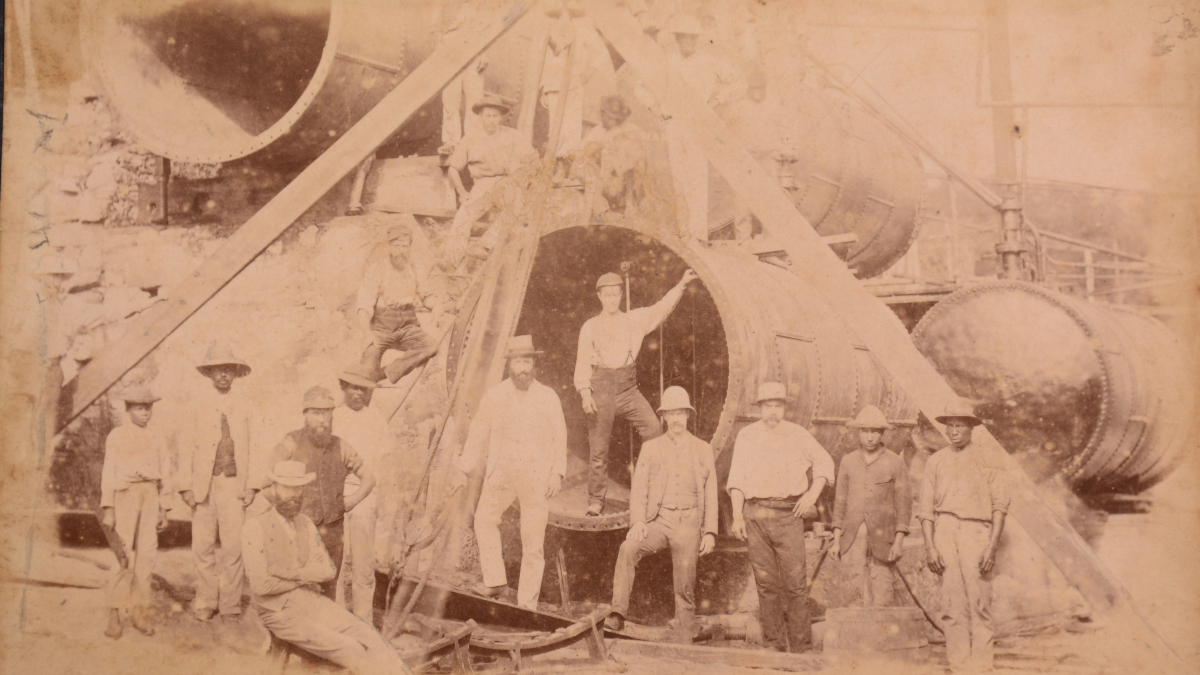

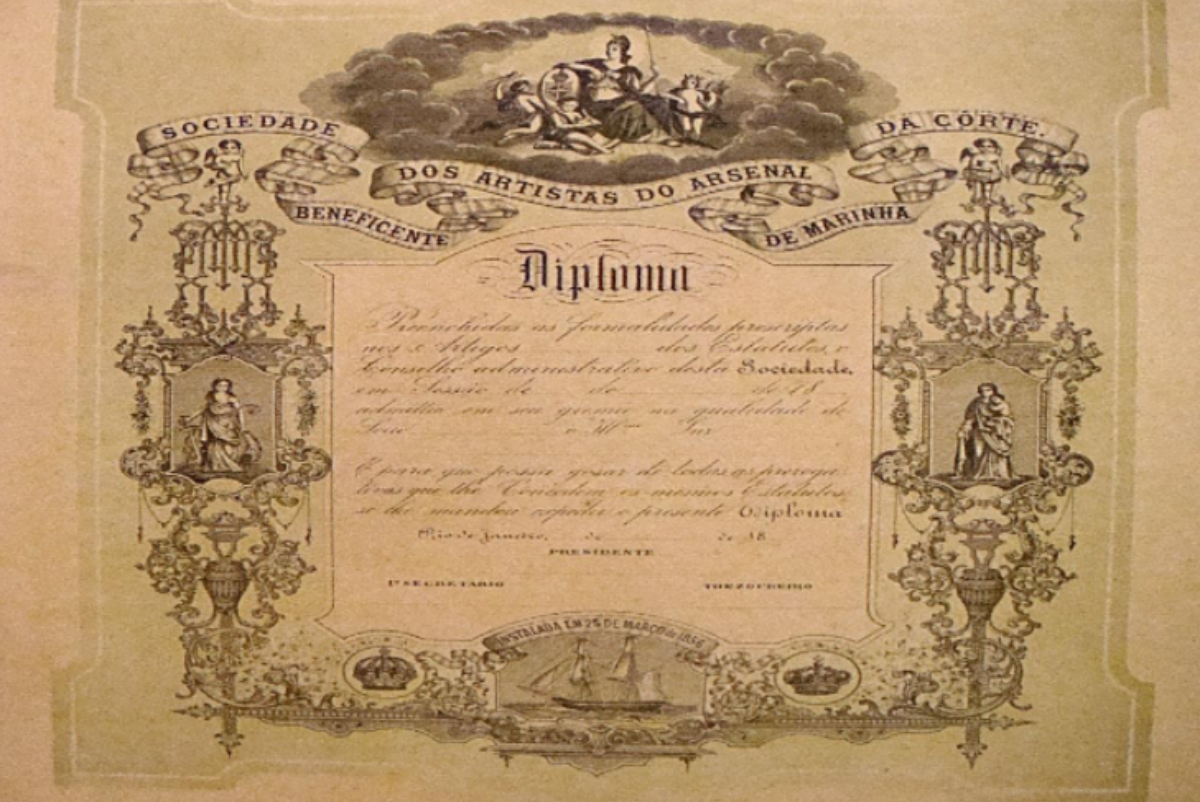

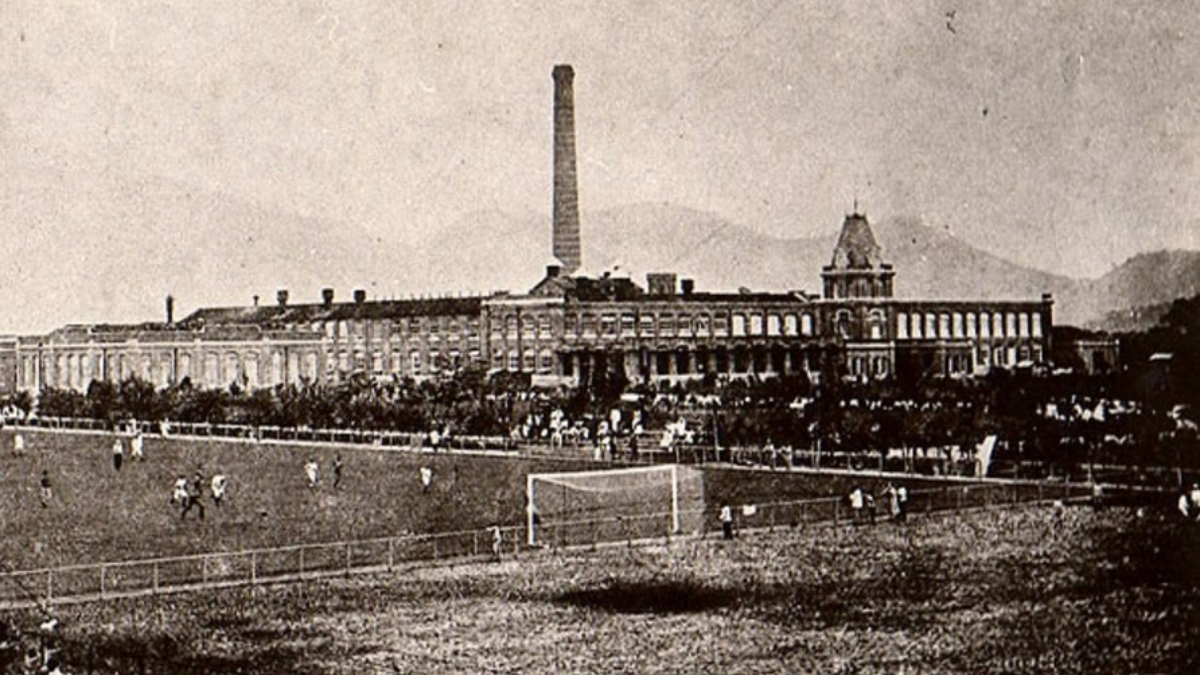

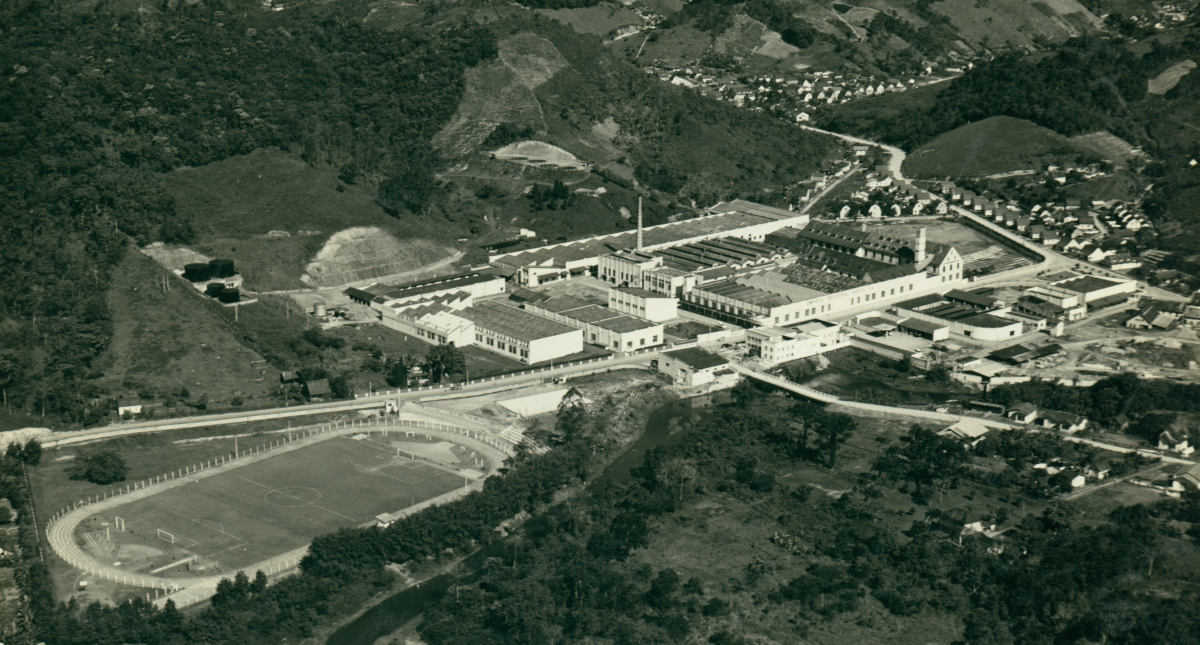

A região já despertava interesse por conta das descobertas iniciais de xisto betuminoso, carvão de pedra e petróleo, e houve uma pioneira iniciativa nacional para promover sua extração, porém nada que se comparasse à dimensão do que foi visto a partir de 1884. A destilação da turfa – substância similar ao petróleo – era feita através de 12 alambiques de 14 mil litros cada um, e 52 retortas Henderson, maquinário importado da Inglaterra e da Escócia. Em 1885 já estava a todo vapor, produzindo sobretudo querosene para iluminação e empregando 116 trabalhadores. Nos anos seguintes, a fábrica seguiu ampliando sua capacidade, importando novos equipamentos e aumentando o contingente de mão de obra. Em 1889, já eram mais de 300, todos homens, em sua maioria negros, mas não há registro de utilização de escravizados.

O carro chefe da fábrica, que produzia óleos lubrificantes, velas de parafina, sabão e ácido sulfúrico, era o “petróleo nacional inexplosivo”, chamado Brazoline – que na verdade era um tipo de querosene usado para iluminação – registrado pela John Grant & Cia industriais na Junta Comercial da Bahia em 1888.

Naquela década de 1880, o que a vila de São Sebastião de Maraú tinha de mais próximo a uma indústria era a produção de farinha de mandioca, bastante significativa na época, ligada a pequenas propriedades e de fabricação predominantemente familiar. Com a instalação da fábrica, a farinha começou a escassear até para consumo local, e seu preço subiu porque as lavouras estavam sendo abandonadas, já que os lavradores, como disse o delegado na época, “correram” para o “trabalho na turfa no João Branco”. A mão de obra local não foi suficiente, e trabalhadores de outras regiões foram atraídos para o empreendimento justamente na década em que se acirravam os conflitos em torno da abolição da escravidão.

A fábrica certamente foi vista por livres e libertos como uma oportunidade de nova vida. Um deles foi Bernardino Moreira de Sousa.

Na manhã do dia 7 de dezembro de 1889 , junto com outros companheiros, Bernardino descarregava um dos vagões que transportavam mercadorias no interior da fábrica, quando se desentendeu e agrediu o maquinista Gaudêncio da Costa Silva. Depois de promover verdadeiro tumulto na fábrica, Bernardino disse que não queria mais trabalhar lá e foi “pedir suas contas”.

Desconfiado de ter sido ludibriado no valor recebido, Bernardino voltou ao escritório da empresa, profundamente irritado e armado com uma garrucha. Após agredir alguns funcionários apontou sua arma para um dos patrões britânicos, Even Cattanach. A garrucha, no entanto, falhou, permitindo a fuga de Cattanach. Bernardino tentou então atingir outro britânico, Jorge Anderson, que, no entanto estava armado e atirou quase ao mesmo tempo em que John Cameron Grant, gerente da fábrica, desferia um segundo tiro contra Bernardino, que caiu morto.

O processo que se originou desse crime conta muito sobre a fábrica. Além de revelar aspectos sobre as relações de trabalho e do cotidiano da empresa, ele nos diz como os conflitos de classe também adquiriam colorações de rivalidades étnicas. Quando, por exemplo, um dos engenheiros britânicos da empresa, MacDonald, tentou conter Bernardino, os trabalhadores teriam reagido, afirmando que seria um desaforo prenderem “um brasileiro patrício” diante deles. Além disso, muitos teriam dito que Bernardino “queria matar um inglês”, indistintamente. Essa generalização permanece inclusive na argumentação do promotor, para quem Anderson poderia ter fugido, mas preferiu ficar onde estava, matando Bernardino “com a fleuma e sangue frio próprios de sua nação”.

Muito provavelmente este foi o assunto principal da localidade por meses ou até anos. Anderson e Grant foram absolvidos por terem agido em legítima defesa. No entanto, permaneceu na memória local a ideia de que um trabalhador brasileiro descontente foi assassinado por patrões estrangeiros, e que isso teria tornado insustentável a presença dos britânicos na região

De toda forma, dois anos depois do incidente, a fábrica foi vendida para a Companhia Internacional de Maraú, de propriedade de um outro britânico, Frank George Williamson. Nos anos seguintes, a empresa entrou em decadência e acabou penhorada em 1898, quando já estava em ruínas. O local foi tomado pelo mato, restando atualmente apenas poucos indícios da existência da fábrica, como um poço – de onde se diz que era retirada a turfa – , uma estrutura que parece ter sido de um aqueduto, tijolos antigos e objetos diversos espalhados. Mais de um século depois do seu fechamento, no entanto, as lembranças da “fábrica dos ingleses” ainda permanece viva na memória local.

Trabalhadores empurrando carro sobre trilho e provável alojamento dos britânicos

Fonte: Ubaldo Senna, acervo particular

Para saber mais:

- CASTRO, R. A. Vestígios de uma fábrica britânica em fotografias de seus trabalhadores. Transversos: Revista de História, 10, 2017.

- CASTRO, R. A. Conflitos étnico-raciais nos mundos do trabalho baiano: “valentes, viciados e perigosos”. ODEERE: Revista do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade – UESB. Volume 4, número 7, 2019.

- SANTOS, Cristiane Batista da Silva. Histórias de africanos e seus descendentes no sul da Bahia. Ilhéus: Editus, 2019.

- TEIXEIRA, CID. História do Petróleo na Bahia. Salvador: Editora Fernando José Caldas Oberlaender, 2010.

Crédito da imagem de capa: John Grant ao centro cercado por equipamentos e trabalhadores britânicos e brasileiros Fonte: Ubaldo Senna, acervo particular

MAPA INTERATIVO

Navegue pela geolocalização dos Lugares de Memória dos Trabalhadores e leia os outros artigos:

Lugares de Memória dos Trabalhadores

As marcas das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos desses locais não mais existem, outros estão esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus lugares também são negligenciados. Nossa série Lugares de Memória dos Trabalhadores procura justamente dar visibilidade para essa “geografia social do trabalho” procurando estimular uma reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua história e memória são tratadas. Semanalmente, um pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) especialista, fará uma “biografia” de espaços relevantes da história dos trabalhadores de todo o Brasil. Nossa perspectiva é ampla. São lugares de atuação política e social, de lazer, de protestos, de repressão, de rituais e de criação de sociabilidades. Estátuas, praças, ruas, cemitérios, locais de trabalho, agências estatais, sedes de organizações, entre muitos outros. Todos eles, espaços que rotineiramente ou em alguns poucos episódios marcaram a história dos trabalhadores no Brasil, em alguma região ou mesmo em uma pequena comunidade.

A seção Lugares de Memória dos Trabalhadores é coordenada por Paulo Fontes.