Autora: Renata Figueiredo Moraes1

Apresentação da atividade

Segmento: Ensino Médio (3º ano)

Objetivos gerais:

– Caracterizar as comemorações pelo 13 de maio a partir dos trabalhadores no pós-abolição

– Contextualizar a criação da data do 1º de maio e os usos feito pelos trabalhadores

– Identificar formas de luta inseridas nas celebrações pelas datas que celebram o trabalhador

– Discutir como a data do 13 de maio sofreu uma mudança nos seus significados, problematizando a origem dessa mudança

Habilidades a serem desenvolvidas (de acordo com a BNCC)

(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos.

(EM13CHS403) Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e das relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem à superação de situações de opressão e violação dos Direitos Humanos.

Duração da atividade:

| Aulas (50 minutos) | Planejamento |

| 01 | Etapa 1 |

| 02 | Etapa 2 |

| 03 | Etapa 3 |

| 04 | Etapa 4 |

| 05 | Etapa 5 |

Conhecimentos prévios:

– A história do processo abolicionista que resultou na assinatura da lei da Abolição da escravidão;

– As lutas dos trabalhadores do final do século XIX no Brasil e das primeiras décadas republicanas;

Atividade

Pensar o contexto da abolição e a luta dos escravizados pela liberdade com a dos trabalhadores livres do final do Império e das primeiras décadas da República. Esses dois momentos passam pelas datas do 13 de maio (data da abolição) e do 1 de maio (Dia do Trabalhador). Através delas vamos pensar a abolição, o trabalho, lutas, direitos e memória.

Etapa 1: A luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e redução da jornada de trabalho

Recursos: Projetor, quadro, caderno e fotocópia;

Texto 1

Os empregados do comércio eram então chamados de ‘caixeiros’, fosse porque muitas vezes lidavam com o caixa, ou porque parte do trabalho era organizar caixas de produtos que chegavam e partiam. Além disso, limpavam, vendiam, faziam contas e cobranças. Em meados do século XIX, a grande maioria era de portugueses, que vinham muito jovens do além-mar e trabalhavam sem nada receber durante vários anos, vivendo em estreita dependência da família do patrão. Havia a esperança de que, se este fosse ‘justo’, lhe remunerasse um dia pelo seu bom trabalho, o que permitiria ao caixeiro finalmente abrir seu próprio negócio. Deveriam trabalhar duramente para obter pequenos acordos individuais por um domingo de folga, ou alguns merecidos momentos de descanso.

(Fabiane Popinigis, “Portas fechadas – Insatisfeitos com o trabalho aos domingos e a exploração pelos patrões, comerciários sacudiram a capital da República nos primeiros anos do século XIX”. Revista Nossa História, Ano 2, nº 19, maio 2005)

Texto 2

Durante o século XIX, durante a vigência da escravidão, muitos trabalhadores livres se organizaram em prol de melhores condições de trabalho e redução das suas jornadas, como por exemplo uma folga aos domingos, reivindicada pelos trabalhadores do comércio. Desde 1852, os trabalhadores do comércio usavam os jornais para pedir o apoio de políticos para a regulação dessa atividade e pela folga aos domingos. Em maio de 1888, os empregados do prédio da Praça do Mercado, no Rio de Janeiro, acionaram o vereador José do Patrocínio a fim de garantir o fechamento do prédio e a liberação dos empregados para a participação nos festejos pela Abolição. A “ajuda” de Patrocínio foi publicada em seu jornal (Cidade do Rio) e foi considerada “mais um ato de liberdade” promovido por ele, numa referência à sua posição abolicionista. Uma luta histórica dos caixeiros pelo fechamento do estabelecimento comercial era associada a outra, a da liberdade dos ex-escravos. Aqueles que haviam batalhado no parlamento e na imprensa pela liberdade do cativo eram capazes, então, de continuar a lutar por outra liberdade: a de folga para o festejo.

(texto adaptado de Renata Figueiredo Moraes. As festas da abolição. O 13 de maio e seus significados no Rio de Janeiro (1888-1908). Tese (Doutorado), PUC-RIO, Departamento de História, 2012)

Nos trechos dos textos apresentados aos estudantes podemos destacar que, antes da abolição, foi comum que algumas categorias de trabalhadores se organizassem em associações e produzissem jornais direcionados aos seus pares. Agora, vamos apresentar um exemplo desses jornais feito pelos Caixeiros, com um pedido de folga aos domingos.

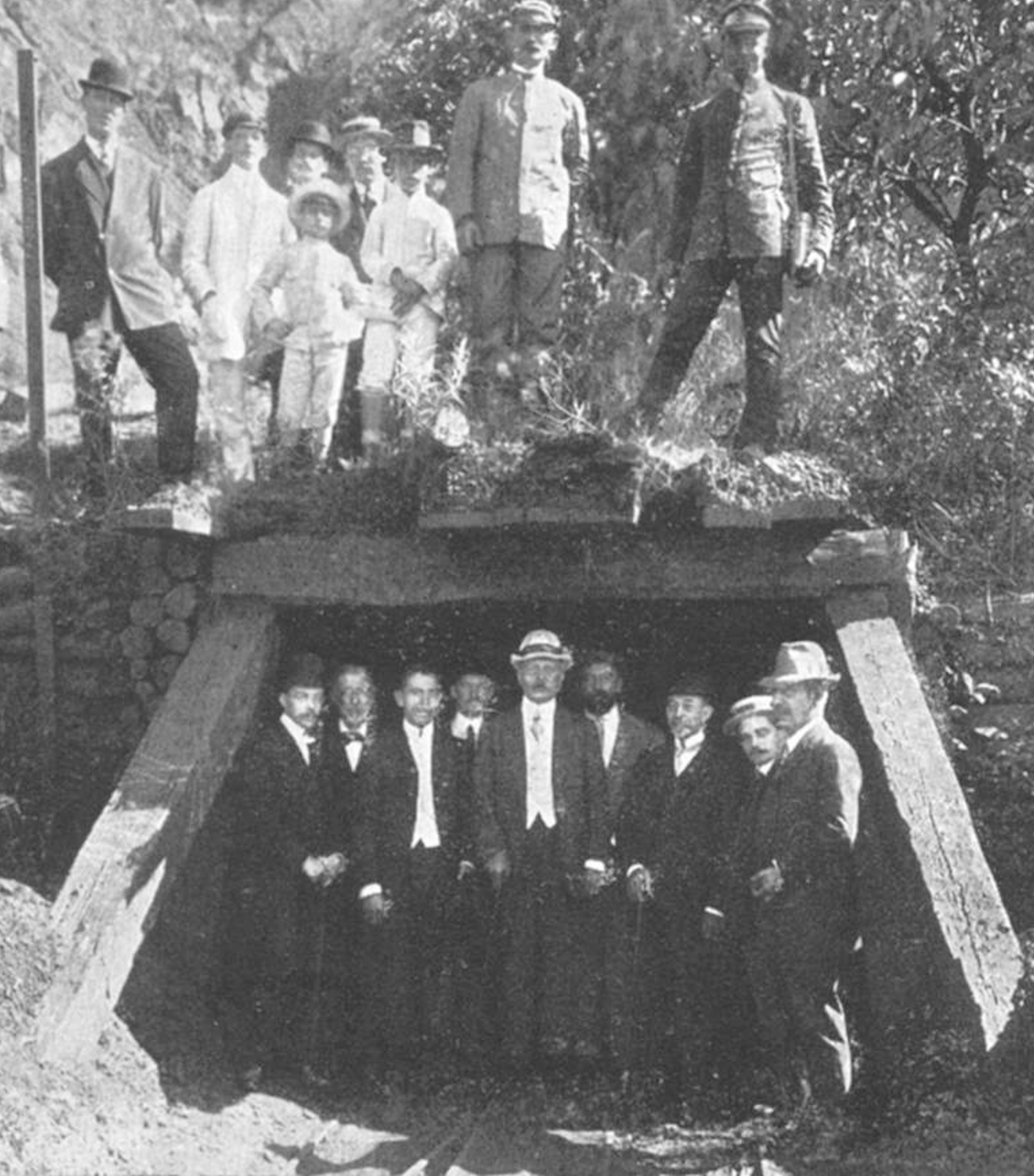

Imagem 1

Texto 3

O dia de domingo passa entre nós como si fora qualquer outro dia da semana (…) O domingo, que para os católicos, é o dia do senhor, para o caixeiro é o dia do trabalho. (…) Vejamos, pois, si por este meio conseguiremos convencer aqueles que podem, mas não querem dispensar do trabalho do domingo.

(O caixeiro, Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1873)

Para iniciar a discussão com os alunos sobre trabalhadores no século XIX, é importante que o professor use esses dois exemplos, o pedido de folga aos domingos e o feito para participar das festas da abolição, a fim de que o aluno entenda que havia uma consciência por parte desses trabalhadores dos seus direitos e a existência de um campo de negociação, principalmente após o fim da escravidão. Estimule o debate sobre as reivindicações dos trabalhadores e os personagens que aparecem nos textos.

Atividade 1: Diante disso, peça para que os alunos analisem os textos e discutam em grupo as seguintes questões:

– Destaquem nos textos que instrumentos de reivindicações os trabalhadores do século XIX utilizaram na luta por direitos.

– Por que associar o pedido de folga com as ações abolicionistas de José do Patrocínio?

– Qual seria o objetivo de organizar um jornal específico para trabalhadores enquanto havia outros jornais em circulação na cidade do Rio de Janeiro?

As respostas a essas questões são individuais e servirão para caracterizar o debate sobre as ações dos trabalhadores antes e depois da escravidão.

Etapa 2: O dia do trabalhador como um momento de luta

Recursos: Projetor, quadro, caderno, canetas, giz de cera e fotocópia;

Distribua esses textos ou exiba no quadro para os alunos:

Texto 1

O dia mundial do trabalho foi instituído em 1889, celebrando a grande manifestação de trabalhadores ocorrida em Chicago no ano de 1886, quando uma massa de trabalhadores saiu às ruas reivindicando melhores condições de trabalho, e portanto, de vida. Esse evento sofreu severa repressão policial armada, resultando em trabalhadores mortos e feridos. Tal protesto, porém, serviu de exemplo ao mundo todo, consagrando universalmente a data de Primeiro de maio

(Guilherme Afif Domingos, “Apresentação”. Marisa Lajolo (org.) Primeiro de Maio. São Paulo, Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2009)

Texto 2

Em maio de 1888, precisamente no dia 13, uma lei acabou com a escravidão no Brasil, o último país onde tal sistema de trabalho ainda vigorava. A partir daí, a defesa de condições mais humanas de trabalho começou a se desenhar mais fortemente no país, tendo que enfrentar a dura herança de um passado escravista que marcou profundamente toda a sociedade brasileira, na sua forma de tratar e de pensar seus trabalhadores. Essa luta foi longa, difícil e ainda não terminou. O Primeiro de maio existe para isso: para ser tanto um dia de festa, pelo que se conseguiu, como de protesto, pelo que se deseja ainda conseguir, ser no Brasil, quer em qualquer outro país.

(Angela de Castro Gomes, “Primeiro de maio”, https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio)

Texto 3

A respeito da forma como o primeiro de maio era comemorado nos primeiros anos, ainda no século XIX: “com variantes locais, nas principais cidades do país, e os préstitos operários, reunidos logo ao amanhecer nas praças centrais, sob fogos de artifício, desfilavam pelas principais ruas, observando uma ordem que, em geral, intercalava comissões de festejos, bandas musicais, moças trajando vestes que simbolizavam as aspirações operárias – especialmente liberdade, justiça social e redução das horas de trabalho – e grupos carregando bandeiras e estandartes representando a nação e as diversas organizações presentes, além dos trabalhadores que, vestindo suas roupas domingueiras, compareciam acompanhados de suas famílias. Durante as comemorações, líderes operários proferiam discursos e, não raras vezes, senhoritas declamavam poemas de exaltação ao trabalhador.

(Isabel Bilhão, “ “Trabalhadores do Brasil: as comemorações do Primeiro de maio em tempos de Estado Novo Varguista” – Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 31, nº 62, p. 71-92, 2011 – https://www.scielo.br/pdf/rbh/v31n62/a06v31n62/ )

Atividade: Os três textos tratam das comemorações pelo primeiro de maio, informando sua origem, a relação que alguns trabalhadores fizeram com o 13 de maio (data da abolição) e as diferentes formas de celebrar a data. Após a leitura dos textos, o professor deverá ouvir os alunos sobre a necessidade de festejar uma data e como ela deve ser usada também como protesto e espaço de luta. Estimular o debate sobre a diferença de festejar e protestar. Após um breve debate, pedir para os alunos produzirem cartazes ou poesias que pudessem ser usados numa festa/protesto. Nessa atividade será possível provocar a criatividade dos alunos e entender a percepção deles sobre o mundo do trabalho.

Etapa 3: As festas de maio na literatura

Recursos: fotocópias, caderno

Antes de iniciar a atividade com os alunos é importante contextualizar a origem da celebração pelo Primeiro de maio e como ela passou por mudanças ao longo dos anos, principalmente no que se refere aos diferentes usos políticos:

A origem da data do 1 de maio remonta aos Estados Unidos do século XIX, quando essa data era usada por diversas categorias de trabalhadores como o moving day, dia de celebração de contratos de trabalho. No ano de 1886, a Federação Americana do Trabalho convocou para esse dia uma paralisação e um ato público, como um momento de luta pela redução da jornada para oito horas de trabalho. Em Chicago houve passeata e ato público com uma forte repressão, gerando assassinato de alguns trabalhadores, julgamento e execução de outros, transformando a data como um dia de luta, lembrada internacionalmente e tornando-se um feriado nos anos seguintes, também no Brasil. Ao longo dos anos a data ganhou novos elementos de identificação, incorporando a luta dos trabalhadores em outras partes do mundo, como a revolução russa de 1917, sendo também apropriada por políticos a fim de construir celebrações sem antes dar os direitos aos trabalhadores, retirando assim os créditos deles pelas lutas empreendidas na conquista desses direitos.

(texto adaptado de Iná Camargo Costa. “Mario de Andrade e o primeiro de maio de 35”. Trans/form/ação, São Paulo, 18: 29-42, 1995; ver mais em v18a04.pdf (scielo.br)

As mudanças de sentido pelos quais a data do primeiro de maio passou, também ocorreu com o 13 de maio, data da abolição. As grandes celebrações realizadas em maio de 1888 não se repetiram nos anos seguintes, e a data foi perdendo sentidos ao longo das décadas.

Após uma breve contextualização sobre o primeiro de maio, o treze de maio e seus sentidos, forme pequenos grupos de alunos e distribua os contos a seguir para uma leitura atenta dos alunos.

O primeiro conto é de Lima Barreto (1881-1922) e foi publicado originalmente na Gazeta da Tarde em 4 de maio de 1911.

O segundo conto é de Mário de Andrade (1893-1945) e teria sido escrito entre os anos de 1934-1942 e publicado de forma póstuma no livro Contos novos (1947).

Distantes temporalmente, tanto a festa da lembrança quanto o tempo dos autores, essas festas têm em comum a expectativa gerada diante do que é comemorado, mas que causa frustração para os protagonistas. Em “maio”, o protagonista, que também é o narrador do texto, percebe que a esperança vivida por ele quando criança não se concretizara algumas décadas depois, quando já era adulto e trabalhador. Para o “35”, protagonista do conto de Mario de Andrade, a festa sonhada por ele para celebrar o seu dia, o do trabalhador, não correspondeu às suas expectativas por ter sido feita para outros, que não eram operários como ele. Esses dois textos causam reflexões sobre as apropriações políticas dessas duas datas e como isso excluiu sujeitos simples que queriam participar da festa e estabelecer seus próprios sentidos.

Atividade 1: Após essa breve explicação sobre os contos, peça para os alunos discutirem em grupo o posicionamento dos protagonistas. Feito o debate, entregue as seguintes questões:

– Como a “liberdade” aparece no texto “Maio” e seus significados para o narrador?

– Qual a diferença entre a festa pensada por “35” e a testemunhada por ele?

Atividade 2: A partir desses dois textos indique a seguinte pesquisa para os alunos:

– Pesquisar o ano de 1911, quando o texto de Lima Barreto foi publicado, a fim de encontrar características políticas e sociais daquele ano e que possa ter motivado a escrita do conto. Essa pesquisa poderá ser feita nos jornais digitalizados e disponíveis no site da Biblioteca Nacional (www.memoria.bn.br ), inclusive na publicação original do conto.

– Pesquisar as mudanças no campo do trabalho durante o período Vargas, principalmente em 1938, ano em que as celebrações pelo Primeiro de Maio ganharam um apoio estatal e de dia do trabalho. Essa mudança pode ter alterado as formas de comemoração da festa e gerado a frustração no protagonista do conto de Mário de Andrade.

Etapa 4: A data do 13 de maio e as mudanças de sentido

Recursos: caixa de som, projetor, caderno

Texto 1

Festejada por milhares de pessoas, a Abolição foi um acontecimento ímpar. Pela primeira vez se reconheceu a igualdade civil de todos os brasileiros. Mesmo que não tenha significado sua imediata efetivação, marca a invenção de uma cidadania brasileira entendida em termos universais. Porém, até o surgimento dos movimentos negros do século XX, a hierarquização racial pouco se modificou. A discussão atual sobre políticas de reparação e a reivindicação de uma identidade negra recolocam na ordem do dia a memória da escravidão inscrita na pele de milhões de brasileiros.

(Hebe Mattos, “A face negra da abolição”. Revista Nossa História, Ano 2, nº 19, maio 2005)

Vídeo

Treze de maio: qual história você conta?

Duração: 4’33’’

O vídeo é um questionamento sobre a forma como a história da abolição é contada. A contadora de histórias Kemla Baptista começa seu vídeo com um trecho do samba da Estação Primeira de Mangueira de 1988: “Pergunte ao criador, quem pintou essa aquarela. Livre do açoite das senzalas, preso na miséria da favela”. A partir disso, Kemla questiona a forma como ela aprendeu a história do 13 de maio e propõe uma nova abordagem. No final do vídeo, há a seguinte imagem:

Música

Grêmio Recreativo Estação Primeira de Mangueira – 1988 – Cem anos de liberdade, realidade e ilusão

Duração: 5’

Atividade 1: Após assistir o vídeo, ler o trecho do texto da Hebe Mattos e ouvir o samba enredo, os alunos devem responder as seguintes perguntas:

– Por que a data do 13 de maio perdeu sentido para homens e mulheres negros décadas depois da abolição?

– Quais são os indícios que o vídeo, o texto e a música dão para essa mudança de perspectiva em relação a data, tão festejada em 1888 (conforme pudemos ver pelas lembranças de Lima Barreto) e atualmente questionada?

– O que poderia ter sido feito para que a abolição assinada pela Princesa Isabel pudesse melhorar de fato a vida de homens e mulheres saídos da escravidão?

Atividade 2: Após observar a imagem do vídeo, peça aos alunos que façam uma pesquisa sobre a origem da Carteira de trabalho e promova um debate sobre a relação da abolição com a Carteira de trabalho.

Etapa 5: A abolição e o trabalhador nas músicas

Recursos: caixa de som, projetor, caderno

Música I

13 de maio – Caetano Veloso

Duração: 4’13’’

Na letra, Caetano Veloso lembra das festas do 13 de maio em Santo Amaro: “os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim a escravidão”, e reforça que era uma festa para saudar Isabel, a princesa regente que assinou a lei da abolição.

Música II

As camélias do Quilombo do Leblon – Caetano Veloso e Gilberto Gil

Duração: 5’34’’

Na letra, os autores destacam dois momentos: o das camélias do quilombo do Leblon da primeira abolição e a saudação à redentora, como ficou conhecida a princesa Isabel, e a segunda abolição, que ainda não ocorrera.

O professor deverá executar as músicas e lembrar de alguns fatos, já trabalhados em aulas anteriores, como o papel da Princesa Isabel, responsável por assinar a lei, as festas que ocorreram, mas a resistência dos escravizados antes da abolição. O Quilombo do Leblon foi estudado por Eduardo Silva, sendo um importante exemplo de quilombos urbanos existentes no tempo da escravidão e que abrigava escravos fugidos, sendo a camélia era um símbolo usado por abolicionistas que apoiavam esse quilombo.

Atividade 1: De acordo com as duas músicas, responda:

– A respeito da música 1, por que a dúvida sobre a continuidade das festas pelo 13 de maio em Santo Amaro?

– Por que os compositores da música 2 desejam uma “segunda abolição”?

As respostas dessas perguntas devem ser exploradas pelo professor em encontros posteriores a fim de reforçar a ideia de que ao longo dos mais de 100 anos da lei, novos sentidos foram atribuídos à data do 13 de maio e como a lei não satisfez por completo quem foi libertado por ela.

Música III

O bonde São Januário – Ataulfo Alves

Duração: 3’18’’

A música é do ano de 1937, quando o Brasil vivia sob o regime do Estado Novo. A partir de 1939, Getúlio Vargas passou a comemorar o 1º de maio, já como feriado do dia do trabalho, no estádio do Vasco da Gama, em São Januário. Na letra da música o autor lembra que a região de São Januário é um bairro operário e que ele fazia parte desse grupo de trabalhadores. Para conhecer mais o estádio São Januário, projete na aula o artigo do site do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho e leia com os alunos o Lugares de Memória dos Trabalhadores #30 .

Atividade 2: Após ouvir a música e ver algumas imagens do estádio no artigo sugerido, os alunos deverão fazer uma pesquisa sobre os atos de Getúlio Vargas realizados em São Januário durante as comemorações pelo 1º de maio.

Bibliografia e Material de apoio:

Angela de Castro Gomes. A invenção do trabalhismo. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005

Eduardo Silva. As camélias do Leblon e a abolição da escravatura.

Fabiane Popinigis, “Portas fechadas – Insatisfeitos com o trabalho aos domingos e a exploração pelos patrões, comerciários sacudiram a capital da República nos primeiros anos do século XIX”. Revista Nossa História, Ano 2, nº 19, maio 2005.

Fabiane Popinigis. Proletários de casaca: trabalhadores do comércio carioca (1850-1911). Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2007.

Iná Camargo Costa. “Mario de Andrade e o primeiro de maio de 35”. Trans/form/ação, São Paulo, 18: 29-42, 1995 investigação de história cultural. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

Isabel Bilhão, “ ‘Trabalhadores do Brasil’: as comemorações do Primeio de maio em tempos de Estado Novo Varguista” – Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 31, nº 62, p. 71-92, 2011.

Marisa Lajolo (org.) Primeiro de Maio. São Paulo, Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2009.

Renata Figueiredo Moraes. As festas da abolição. O 13 de maio e seus significados no Rio de Janeiro (1888-1908). Tese (Doutorado), PUC-RIO, Departamento de História, 2012.

1 Professora Adjunta do Departamento de História – UERJ e Pesquisadora do LEHMT-UFRJ

Crédito da imagem de capa: Fonte https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/dia-do-trabalho-conheca-como-surgiu-o-feriado-do-dia-1o-de-maio

Chão de Escola

Nos últimos anos, novos estudos acadêmicos têm ampliado significativamente o escopo e interesses da História Social do Trabalho. De um lado, temas clássicos desse campo de estudos como sindicatos, greves e a relação dos trabalhadores com a política e o Estado ganharam novos olhares e perspectivas. De outro, os novos estudos alargaram as temáticas, a cronologia e a geografia da história do trabalho, incorporando questões de gênero, raça, trabalho não remunerado, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes categorias e até mesmo desempregados no centro da análise e discussão sobre a trajetória dos mundos do trabalho no Brasil.

Esses avanços de pesquisa, no entanto, raramente têm sido incorporados aos livros didáticos e à rotina das professoras e professores em sala de aula. A proposta da seção Chão de Escola é justamente aproximar as pesquisas acadêmicas do campo da história social do trabalho com as práticas e discussões do ensino de História. A cada nova edição, publicaremos uma proposta de atividade didática tendo como eixo norteador algum tema relacionado às novas pesquisas da História Social do Trabalho para ser desenvolvida com estudantes da educação básica. Junto a cada atividade, indicaremos textos, vídeos, imagens e links que aprofundem o tema e auxiliem ao docente a programar a sua aula. Além disso, a seção trará divulgação de artigos, entrevistas, teses e outros materiais que dialoguem com o ensino de história e mundos do trabalho.

A seção Chão de Escola é coordenada por Claudiane Torres da Silva, Luciana Pucu Wollmann do Amaral e Samuel Oliveira.